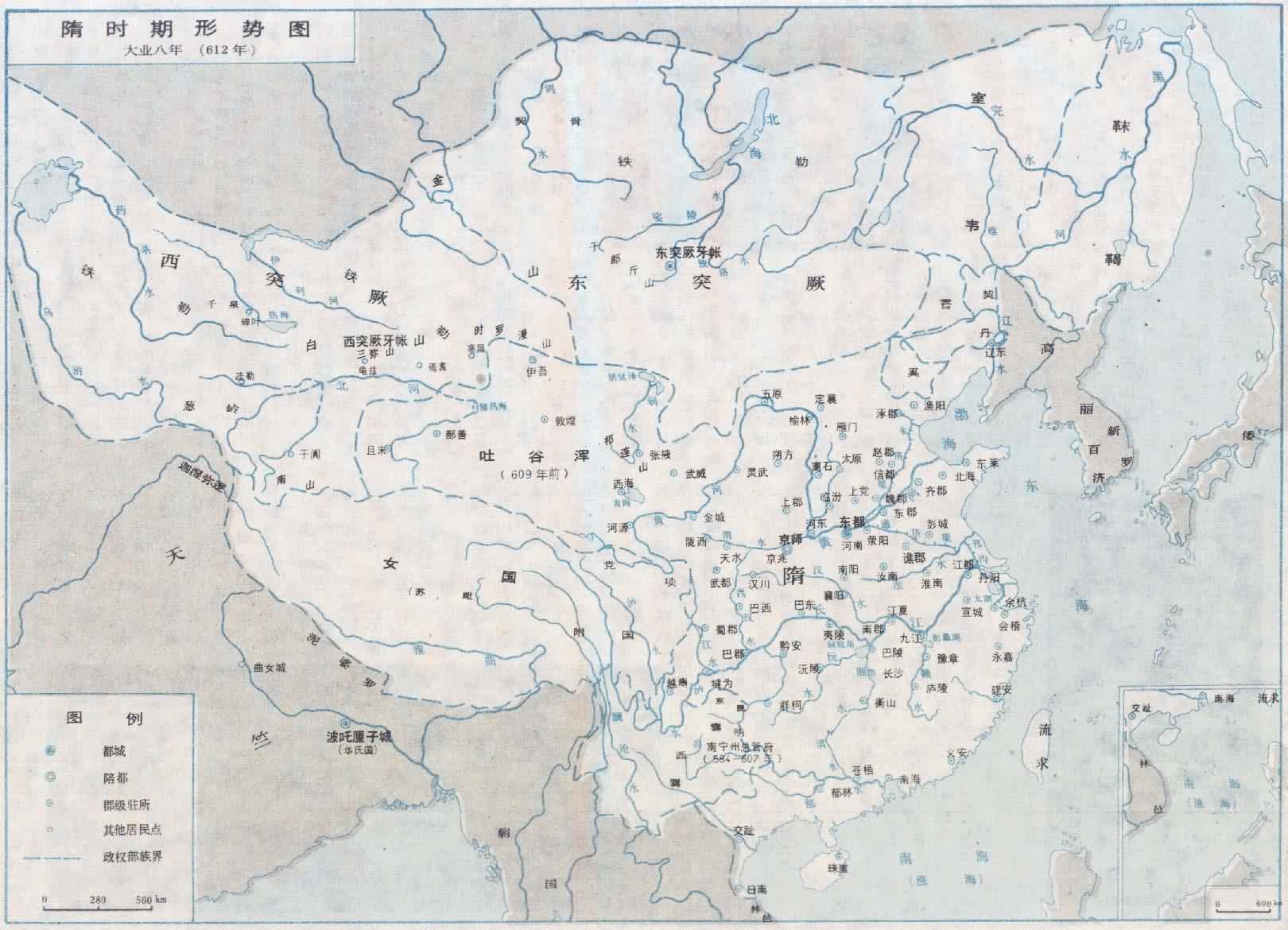

中國封建社會的一個統一王朝,都長安(今陝西西安),曆文帝楊堅、煬帝楊廣、恭帝楊侑,凡三帝,共三十八年。文帝年號二:開皇(581~600)、仁壽(601~604);煬帝年號一:大業(605~618);恭帝年號一:義寧(617~618)。大業五年(609)時的隋朝疆域,東、南皆至海,西至且末,北至五原。以西京長安、東京洛陽為中心,下統郡(州)一百九十,縣一千二百五十五。有戶八百九十萬七千五百三十六,人口四千六百零一萬九千九百五十六。

隋朝的建立和強盛

隋朝的建立 隋朝皇室據說出於漢代以後的士族高門弘農華陰楊氏,但早自北魏初期就世居武川鎮(今內蒙古武川西)。楊堅父忠是西魏、北周的軍事貴族,西魏時為十二大將軍之一,賜姓普六茹氏,北周時官至柱國大將軍,封隋國公。楊堅襲爵,堅女為周宣帝皇後。

大成元年(579)二月,周宣帝宇文贇傳位於其子衍(後改名闡),改元大象,是為周靜帝,宇文贇自己以天元皇帝名義掌握政權。次年五月宇文贇死,靜帝時方八歲,內史上大夫鄭譯、禦正下大夫劉昉假傳遺詔,召楊堅入宮,以左大丞相、都督內外諸軍事名義掌握軍政大權。

楊堅並無煊赫大功,也沒有超越諸大臣的實權與重望,僅憑借軍事貴族的傢世與後父的地位得掌大權。但由於周宣帝誅戮大臣,當時朝中已無有力的反對派;楊堅掌握府兵集中的關中,軍事上對地方居於優勢。他在元老宿將李穆、韋孝寬的支持下,憑仗關中軍事力量,僅用不到半年的時間,就迅速平定瞭反抗他的相州(今河南安陽南)總管尉遲迥、鄖州(今湖北安陸)總管司馬消難、益州(今四川成都)總管王謙。三方叛軍在不同程度上都和北齊舊臣有關。特別是尉遲迥,所用多齊人,如親信謀士崔達挐就是第一流高門博陵崔氏。他起兵時,據說“趙魏之士,從者若流”,不久就至數十萬眾,尉遲迥起兵實際上代表瞭關東士族豪強的割據願望。司馬消難自己就是北齊舊臣,王謙所用之人也有北齊後主的寵臣高阿那肱。所以,楊堅平定三方是在北方統一的基礎上進一步削弱割據力量。

平定地方叛亂的同時,楊堅還屠戮瞭宇文氏諸王。在消滅內外政敵以後,他自左大丞相遷大丞相,並於周大定元年(581)二月代周稱帝,國號隋,改元開皇,是為隋文帝(見隋文帝楊堅)。

統一南北 自從西晉末年以來,南北分裂將近三百年,歷史發展傾向是統一,隋朝完成瞭這個歷史任務。

隋朝初年,北方突厥的勢力強盛,與隋朝相對抗。開皇二年(582),隋軍挫敗入掠河西以至弘化、上郡、延安(今陜西北部)的突厥軍。突厥汗國的內部矛盾隨之激化,三年,突厥分裂為東、西兩汗國。五年,東突厥沙缽略可汗歸附隋朝,經隋朝同意,率部內遷白道川(今內蒙古呼和浩特西北),北方獲得安定。隋朝的力量於是轉向江南。

八年二月,隋文帝下詔伐陳。十一月,合九十總管之兵五十一萬八千人,以晉王楊廣為統帥,沿長江中、下遊分兵八路,大舉南進。次年正月,隋大將賀若弼自廣陵渡江,韓擒虎自采石渡江,東西兩路直指建康。賀若弼激戰於鐘山,打敗瞭前來迎戰的陳軍;韓擒虎因陳將領任忠投降,得以先入宮城,俘後主陳叔寶。長江中下遊的陳軍隨即或降或破;嶺南方面,在高涼(今廣東陽江西)太守馮寶妻冼夫人(少數族人)的協助下也迅即安定。這場統一戰爭從發兵到戰事結束,不過四個月。

隋朝平陳之後,得州三十,郡一百,縣四百,籍上戶數共五十萬,人口兩百萬。以後,隋又遷陳朝皇室和百官傢屬入關中。江南士族高門從此更加衰落。

陳亡之後,江南士族高門雖大都北遷,但梁陳時正在擴大勢力的地方豪強以及所謂“溪洞豪帥”卻仍然保有實力。隋朝派到江南的官吏都是北方人,不尊重地方豪強的特權。豪強們認為統一損害瞭他們的利益。開皇十年冬,遍及陳朝舊境的反隋暴動爆發。當時謠傳隋朝要把所有江南人全部遷入關中,豪強們因此得以糾集民眾,大股數萬人,小股數千人。隋朝派遣楊素為行軍總管,領兵鎮壓。統一是大勢所趨,分裂割據不可能真正獲得江南人民的支持;豪強們各踞一方,力量也分散。隋軍將其各個擊破,大約次年即告平定。士族高門的北遷和這次鎮壓,沉重打擊瞭江南的割據勢力。

西晉末年以來,南北長期分裂的主要原因是尖銳的民族矛盾。北朝後期,鮮卑貴族的門閥化,尤其是各族人民共同的生產鬥爭和階級鬥爭,促進瞭民族大融合;漢族楊氏代周以後,象征民族矛盾的鮮卑政權亦告消亡,南北統一的條件已經成熟。當時,隋的經濟、政治、軍事力量都比陳強。於是,結束近三百年分裂狀態的歷史任務便由隋來完成瞭。

完成和鞏固統一的改革 在文帝統治時期和煬帝統治的前期,隋朝先後進行瞭一系列有利於完成和鞏固統一、強化中央集權的改革。

改革行政制度 開皇元年,文帝初即位就廢除瞭西魏、北周時期仿照“周禮”制定的中央官制,即所謂“六官制”。又綜合參酌魏晉以來的變化,基本形成以尚書、內史(即中書,避楊忠諱改)、門下三省為行政中樞的制度。這一制度後來為唐代繼承和發展(見三省六部)。魏晉以來處於發展中的封建官僚機構,在隋代形成瞭完整嚴密的體系。

南北朝時期由於僑立州郡和其他原因,州郡設置多而且亂:或地不滿百裡設置數縣,或兩郡共管一縣,有的郡則沒有屬縣。州、郡、縣名重復出現,混淆不清。開皇三年,文帝下詔廢罷境內五百餘郡,改州、郡、縣三級為州、縣兩級。州置刺史,廢除過去例加的將軍號以及軍府、州府兩套僚佐的制度,將州府和軍府合一。隋還沿用舊制,凡軍事上較重要的州設置總管,兼任刺史,一個總管統轄鄰近幾個州的軍事。隋初曾設置尚書行臺節制一方,後雖廢罷,但並(今山西太原西南)、揚(今屬江蘇)、荊(今湖北江陵)、益(今四川成都)四大總管,所轄多至數十州,實即尚書行臺的後身。大業元年(605),鑒於漢王楊諒以並州總管起兵,煬帝下詔廢除諸州總管府,進一步加強中央集權。

改革選舉制度 漢代以來,中央的三公府(包括與三公地位相等的最高級官僚)和地方州、郡、縣府的屬官照例由長官自行委任,即所謂“辟舉”。地方機構屬官也規定必須由本地人充當。隨著士族豪門勢力的強大,辟舉道路被他們壟斷,成為門閥制度的一個重要環節。後來經過長期演變,公府辟舉權實際上不再存在,地方軍府的幕僚已不限於本地人,地方州府的辟舉權也日益削弱,但仍然是士族豪門的入仕途徑。同隋代的地方制度改革相適應,開皇末年實行六品以下官吏全部由尚書省吏部銓舉之制,地方各級機構的屬官從此由朝廷委任,也不局限於本地人,徹底廢除瞭傳統的辟舉制。

保證門閥世襲的九品中正制也在隋代廢除。隋初,雖仍沿襲北朝設置州都(即州中正)、郡正、縣正(避楊忠諱去“中”字),廢郡後,郡正當然不存在,州都和縣正實際上已不再品定人士。州郡辟舉制和九品中正制的廢除表明門閥世襲制的衰落和中央集權制的加強。

盡管如此,由於隋朝門閥貴族,特別是關隴軍事貴族是統治階級的核心,他們的子弟仍可以門蔭出身,即按照父祖官位取得的入仕資格,升任高官,所以門閥世襲制在隋代選舉中仍居優勢。一般地主的入仕道路主要是通過吏職和軍功。長期由士族壟斷的州郡歲舉(秀才和孝廉)在南北朝後期也已向一般地主開放。舊制規定州舉秀才,郡察孝廉,隋代廢郡,似乎已不再察孝廉。秀才除試策以外往往加試各體文章,錄取非常嚴格,隋朝一代不過十餘人。值得註意的是出現瞭兩種新的科目──進士與明經。明經之名早見於漢朝,但不是經常科目。進士科是煬帝所創。進士隻試策,明經除試策外可能還試經。這兩種新科目的產生適應瞭一般地主的要求,雖名額很少,錄取的人在政治上並不占有重要地位,但對後世有很大的影響(見科舉制)。

改革府兵制 隋代沿襲西魏、北周的府兵制。府兵創立時的兵士隻限於鮮卑與鮮卑化的各族人,基本上沿襲北魏以來鮮卑人當兵、漢人務農的政策。軍民異籍在當時帶有種族隔離的性質。北周後期,大量漢人也被募充府兵,但一旦入軍就全傢由民籍轉入軍籍。這種制度是和民族融合的歷史傾向不相適應的。早在大象二年(580)楊堅為北周大丞相時,即下令西魏時受賜鮮卑姓的漢人一律恢復漢姓。西魏賜姓,帶有使府兵部落化的性質,恢復漢姓也就具有破除鮮卑人當兵、漢人務農的意義。開皇十年文帝下詔,府兵全傢一律歸入州縣戶籍,受田耕作,隻本人作為兵士由軍府統領。這一措施清除瞭胡漢分治的遺跡,適應瞭民族融合的時代要求,有利於統一。

徐侍郎夫人出遊圖(局部) 山東嘉祥英山一號隋墓壁畫

徐侍郎夫人出遊圖(局部) 山東嘉祥英山一號隋墓壁畫

制訂開皇律 周大象元年楊堅掌權後不久,就對北周制訂的苛重法律進行修改。開皇元年和開皇三年,又制訂和修改瞭隋律,即《開皇律》。隋律以北齊律為基礎進行補充調整,形成瞭完整的體系。隋代法律對後世有很大的影響。曾經被東亞各國的法律所取法的唐律即是《開皇律》的繼承和發展。煬帝時又曾修改《開皇律》中某些苛重條文,於大業三年頒行,即《大業律》。

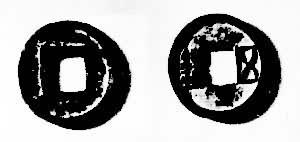

隋初較重要的改革還有鑄造新五銖錢,統一當時混亂的貨幣,以及統一度量衡。

隋代的這些改革適應瞭國傢統一、民族融合、門閥制度衰落的歷史發展趨向,因而具有積極意義。實行這些改革,加強瞭封建國傢機器,維護瞭以關隴軍事集團為核心的地主階級專政。

均田制的繼續和農業 開皇二年(582),隋朝重頒均田令。受田的主要規定是:自諸王以下至正七品的都督,受永業田自一百頃遞減至四十畝;普通百姓受田遵照北齊之制,丁男一人受露田八十畝(婦人四十畝)、永業田二十畝,限額內的奴婢(繼承北齊制度,親王限額三百人,遞減至八品以下及百姓,限額六十人)和普通百姓一樣受田。北齊還規定丁牛受田,可能隋代已經廢除。隋代所謂“奴婢”,實際上也包括北周時期確定為賤口身分的部曲和客女。

受田百姓承擔國傢賦役。開皇三年,隋文帝下令,將受田並承擔賦役的成丁年齡從十八歲提高到二十一歲,受田並承擔輕小勞役(唐代稱為雜徭)的中男的年齡,大概也在同時自十一歲提高到十六歲。力役從每年一個月減至二十天,未被役的丁男納絹代替,稱為“庸”;以後,又規定年滿五十歲者,納庸後免除防戍之役。戶調絹從一匹(四丈)減為二丈。為瞭防止官吏作弊、豪強欺隱,文帝采納左仆射高颎建議,制訂瞭具有賦役定額、應減應免、計算人戶資產以定戶等高低等各項標準的定式,稱為“輸籍定樣”,頒佈諸州。賦役輕減與“輸籍定樣”的頒佈,招徠瞭部分逃亡農民,使他們重新列為編戶,其中多數原是豪強蔭庇的私屬。隋朝建立以後,即在舊北齊境內檢查戶籍,取得一定成績。大致在開皇九年,隋朝舊境之內的戶口已增加到六七百萬,大大擴大瞭賦役對象。

但均田令不僅沒有改變封建大土地所有制,而且為貴族官僚提供瞭廣占土地的法律根據。他們的永業田、奴婢部曲受田,還有特賜的土地,都是合法占有的;非法強占的田數也不少。由於土地兼並加劇和應受田的戶口增加,大致早在開皇三年就提出瞭百姓受田不足的問題。當時蘇威建議減功臣之地以給平民,這一建議遭到“大功臣”王誼的反對,沒有實行。開皇十二年,京輔三河(今關中平原和河南西北部、山西西南部地區)百姓受田不足,以致“衣食不給”。文帝派遣使者到各地去“均田”,狹鄉每丁隻二十畝,相當於規定受田額的五分之一。受田不足的原因固然與人口增加有關,但主要是由於地主階級特別是貴族官僚的廣占土地。長安是都城所在,官府林立;京輔三河是貴族官僚所聚。這兩個地區的“功臣之地”即貴族世襲土地甚多,包括永業田、奴婢部曲受田、賜田,再加上作為官僚部分俸祿的職田和作為官府公用的公廨田,可留供百姓受田的土地就大為減少瞭。京輔三河是受田不足最突出的地區,當然受田不足不限於這一地區。

在地主土地上勞動的被剝削者有三類人。第一類是奴婢,從奴婢受田這一規定看,他們之中至少有一部分是參加農業勞動的,但在當時,奴婢是一種賤口的泛稱,被稱為奴婢者不一定就是真正的奴隸。第二類是部曲、客女,他們的身分也是賤口,但高於奴婢,大致類似農奴。應當指出,奴婢、部曲、客女的很大一部分是隨從、仆役、私傢武裝之類,並不從事生產勞動。第三類是“佃傢”、“佃客”,他們來自“浮客”,即逃亡農民。由於他們逃離本鄉,成為非法的“隱丁匿口”,隻有托庇豪強才能藏身,所以他們對所從屬的豪強具有強烈的人身依附關系。佃傢要交納收獲物的大部分作為地租。逃亡農民組成的“佃傢”是地主土地上主要的勞動者。

仁壽四年(604),煬帝即位後,免除瞭婦人、奴婢、部曲之課。按照“未受地者皆不課”的規定,這三類人至遲在這一年已不受田。其原因可能也是由於無地可授。大業五年(609)又進行瞭一次大規模的戶口檢查,即所謂“貌閱”,檢出的隱丁匿口以數十萬計。同年,再次下詔均田。檢查戶口與均田相結合,目的都是為瞭擴大賦役對象。這表明直到大業五年,封建國傢仍在力圖維持農民的受田額,以便攫取租調、征發兵役和勞役。

為瞭保證租調收益,封建國傢必須重視農業生產的盛衰。文帝統治時期,一些水利灌溉工程在各地興建。史籍記載開皇年間,蒲州(今山西永濟西)刺史楊尚希、壽州(今安徽壽縣)長史趙軌、懷州(今河南沁陽)刺史盧賁、兗州(今屬山東)刺史薛胄都曾在轄區內修建堤堰、決水開渠,以利灌溉。在全國統一的條件下,國傢有可能較大規模地興修水利。開皇十八年(598),文帝派遣水工巡視各地水源,隨地形高下,發丁疏導。水利灌溉事業的開展有利於產量的增長和耕地面積的擴大。

富實的倉庫儲積 賦役對象與耕地面積的擴大,使隋王朝有可能從民間征得更多的實物。大量谷物和絹帛從諸州輸送到西京長安和東京洛陽。為便於征集物的集中和搬運,隋朝沿著漕運水道在今陜西、河南境內設置瞭廣通(在今陜西華陰)、常平(在今河南三門峽市東南)、河陽(在今河南孟縣南、黃河北岸)、黎陽(在今河南浚縣)、含嘉(在今河南洛陽)、洛口(即興洛倉,在今河南鞏縣東北)、回洛(在今河南洛陽)諸倉。

開皇五年,文帝采納長孫平建議,令諸州以民間的傳統組織──社為單位,勸募當社成員捐助谷物,設置義倉,以備水旱賑濟,由當社為首的人負責管理。由於這是社辦的倉,所以又稱為“社倉”。開皇十五年和十六年,文帝命令西北諸州(大致為今甘肅、寧夏和陜北地區)的義倉改歸州或縣管理;勸募的形式也改為按戶等定額征稅:上戶不過一石,中戶不過七鬥,下戶不過四鬥。其他諸州的義倉大概以後也照此辦理。義倉於是成為國傢可隨意支用的官倉。

經過多年搜括蓄積,西京太倉、東京含嘉倉和諸轉運倉所儲谷物,多者曾至千萬石,少者也有幾百萬石,各地義倉無不充盈。兩京、太原國庫存儲的絹帛各有數千萬匹。隋朝倉庫的富實是歷史上僅見的。這固然反映瞭戶口增長與社會生產的上升,同時也說明受田農民辛勤勞動的生產成果大部分為封建統治者所掠奪。

手工業和商業 隋代手工業在前代的基礎上有所發展。隋代墓葬中發現的白瓷和碧玻璃瓶,說明在陶瓷手工業上的突破(據記載,這種碧玻璃是工藝傢何稠創制的)。成都和魏郡(今河南安陽)都以制造精美的雕刻物著稱。江南傳統的造船業仍繼續發展。為瞭伐陳,文帝曾命楊素在永安(今四川奉節東白帝城)督造大批戰船,最大的有五層,高百餘尺,可容戰士八百人。煬帝巡遊江都所用的船隻,在揚州制造,其中皇帝乘坐的龍舟有四層,高四十五尺,長兩百尺,此外,還有大小船隻數千艘。隋代手工業生產結構基本上承襲前代,除瞭廣泛的與農業相結合的傢庭手工業以外,一些具有專業技能的工匠居住在城市,他們主要以傢庭成員組成手工作坊,父子相傳,成為匠戶。史籍記載,鄴城郊郭居住著技作商賈,精美的雕刻物和曾經進獻給文帝的綾文佈都是由這些技作戶制造的。建造戰船和龍舟的工人大量為征自民間的丁夫,也包括具有造船技能的專業工匠。開皇十八年,文帝曾下令禁止江南民間私造大船,船長三丈以上的一律沒收,說明民間存在著造船工匠。這些具有專業技能的工匠雖然也允許自己開業,但卻牢固地受官府的控制。他們具有特殊身分,隸屬於管理官府手工業的機構,不屬州縣,每年輪番到所屬官府作坊中服役兩個月,免除一般百姓所服的兵役和力役(一般力役是每丁一個月),租調是否減免不詳。除瞭番上工匠以外,可能還有一些長期在官府作坊中服役的。官府手工業原先由主管金帛儲藏的太府寺兼管,煬帝把這部分職權劃歸少府監。少府監有左尚(制造車輿和隨車儀仗等)、右尚(制造甲胄、鞍轡及其他雜物)、內尚(制造祭祀用品和宮廷所用精巧工藝品)、織染(制造冠服和染色)、掌冶(熔鑄銅鐵器)等署,分管各專業作坊。此外,還有主管建築的將作監,下有左校(管理木作)、右校(管理泥作)、甄官(管理石作和燒造磚瓦)三署。少府諸署的勞動者是所屬的各種專業工匠,將作監諸署的粗重勞動則作為正役征發百姓。

白瓷束腰蓋罐 陜西西安姬威墓出土

白瓷束腰蓋罐 陜西西安姬威墓出土

高足金杯 陜西西安李靜訓墓出土

高足金杯 陜西西安李靜訓墓出土

在社會生產發展、政治安定的條件下,隋代商業也獲得發展。早在隋初,地處南北交通要道的汴州郭外有船客散居,這些船客應是商人。北齊故都鄴城的郊郭也居住著許多商賈、工匠。成都是西南最大的都市,歷來以手工業、商業繁盛著稱。長江流域大致仍然繼承著南朝商船往來不絕的情況。開皇十八年文帝所禁止的江南民間私造的大船,多半是用以運貨的商船。沿江東下,自江陵、豫章(今江西南昌市)以至下遊諸郡治所在的城市,商業都比較發達。陸海兩道的絲綢之路仍然是對外貿易的通道。陸道以張掖為中心,聚集著國內西北各族和外國商人,煬帝曾派遣裴矩到張掖去主持貿易事宜。南海(今廣東廣州)是最大的貿易港口,輸出絲綢,輸入象牙珠寶等傳統商品。長安和洛陽是全國政治中心,文帝興建大興城(新的長安城),置有二市,東市名都會,西市名利人。煬帝興建東都後,洛陽的商業比長安更為繁盛。洛陽置有三市,東市名豐都,南市名大同,北市名通遠。豐都市最大,周圍八裡,開十二門,市內有一百二十行,三千餘肆,四壁有四百餘店;大同市周圍四裡,開四門,一百四十一區,六十六行;通遠市周圍六裡,有渠通往洛口,可通大船,來自各地的船舶數以萬計。長安、洛陽和張掖、南海不僅是國內的大都市,也是國際的貿易中心。

陶井欄、陶灶 陜西西安李靜訓墓出土

陶井欄、陶灶 陜西西安李靜訓墓出土

隋五銖錢

隋五銖錢

隋代的手工業、商業雖然有所發展,但仍然繼承著前代體制。手工業以傢庭手工業和官府手工業為主,基本上都是自給自足的性質。店肆必須設在官置的市內,官市則限於郡、縣治所。隋文帝恪守以農為本的經濟政策,令狐熙為汴州刺史時,便奉行文帝意旨,抑制工商;開皇十六年,文帝下詔不準工商入仕為官。這種措施反映瞭封建王朝重農輕商的傳統。

煬帝的繼位 隋代許多改革是文帝和煬帝兩朝完成的。文帝有五個兒子。長子楊勇在文帝代周前夕,內領禁衛,外統故齊之地,後立為太子,參決軍政大事,曾經獲得文帝的寵任,但他奢侈好色,使得文帝和獨孤皇後逐漸失去對他的信任。次子楊廣同樣奢侈好色,但卻善於矯飾,貌為節儉孝順,博得父母寵愛。他與大臣楊素勾結,向文帝揭發楊勇的過失。文帝和楊勇間的感情日益惡化,文帝甚至懷疑楊勇有篡奪皇位的意圖。開皇二十年(600)十月,文帝廢楊勇,十一月,立楊廣為太子。仁壽四年(604),楊廣繼位,是為煬帝(見隋煬帝楊廣)。傳說文帝是被楊廣暗害的。

煬帝即位時,文帝第五子漢王楊諒身居並州總管重任,統轄今山西、河北、山東境內五十二州,手握強兵。他早就覬覦皇位。七月,煬帝即位,八月,楊諒就以討楊素為名,起兵反叛。楊諒雖然擁有可觀的兵力,但改變不瞭關中的軍事優勢;他用兵又舉棋不定,忽攻忽守,所以很快就被楊素領兵鎮壓瞭。

大運河的開鑿 為瞭控制地方,擴大南北漕運,隋朝在開皇四年曾開鑿由長安新城──大興城到潼關的漕運渠道,稱為廣通渠,又名富民渠。煬帝繼位後,從大業元年(605)至六年,又先後開鑿疏浚瞭由河入汴、由汴入淮的通濟渠;由淮入江的邗溝;由京口(今江蘇鎮江)達餘杭(今浙江杭州)的江南河;引沁水南達黃河、北抵涿郡(今北京)的永濟渠,相銜接為大運河。這條大運河自涿郡到餘杭,成為貫通南北數千裡的水運大動脈。它不僅加強瞭隋王朝對南方地區的政治、軍事控制,便利瞭江南財物向洛陽、長安的轉輸,而且大大加強瞭中國南方和北方的經濟、文化聯系,對以後的歷史發展也具有深遠的影響(見運河)。

隋朝與國內少數族的關系 早在文帝開皇四年,東突厥沙缽略可汗就已與隋和好,五年,南遷塞內。十九年,隋朝扶助啟民可汗為突厥主。他對隋非常尊重。大業三年煬帝巡視北境,到瞭榆林(今內蒙古托克托西南),啟民可汗來朝,煬帝在千人大帳內設宴款待啟民可汗和諸部落酋長等三千五百人。在巡遊途中,煬帝又親自蒞臨啟民可汗牙帳和部落所在地,接受款待。

西突厥由於內部紛爭和對鐵勒的戰爭,力量削弱。大業七年,處羅可汗入朝煬帝於涿郡的臨朔宮。處羅可汗的部眾,羸弱萬餘口,由處羅弟闕度設統率,居於會寧(今甘肅靖遠);另一部分由特勤大奈統率,居於樓煩(今山西靜樂)。

大業前期是隋朝極盛的時期。大業五年,煬帝西巡河右,親征吐谷渾。吐谷渾平後,隋在今青海及新疆境內設置西海(治伏俟城,今青海湖西端)、河源(治赤水,今青海興海縣東南)、鄯善(今新疆若羌)、且末(今新疆且末南)四郡。原來受突厥控制的伊吾吐屯設內附,隨後,隋於其地設置伊吾郡(今新疆哈密)。高昌國王麴伯雅亦到張掖朝見煬帝。這樣,通往西域的南、中、北三道的門戶,便全部被隋朝所掌握。為瞭管理西域事務,隋設置瞭西域校尉。當年六月,在燕支山下,煬帝在巡遊用的“觀風行殿”(下有輪的巨型活動房屋)上張設盛大宴會,款待伊吾吐屯設、高昌王和其他來朝的各族首領三十多人。

在嶺南地區,原高涼太守馮寶妻譙國夫人冼氏,自平陳後,即協助隋派來的將吏安撫當地俚僚諸族。滇南地區在開皇二十年亦獲安定。

臺灣自孫吳以來,和大陸的關系日益密切。隋代稱之為流求。大業三年煬帝派遣羽騎尉朱寬、海師何蠻出使流求;次年,朱寬再次到那裡安撫當地人民;同年又派遣虎賁郎將陳稜、朝請大夫張鎮州率軍從義安(今廣東潮州)出海到流求。當地人見到船艦,以為是商旅之船,紛紛前來貿易,由此可知大陸商人是經常到流求進行貿易的。此後,臺灣海峽兩岸間的經濟、文化交流進一步加強瞭。

隋和外國的關系 作為具有悠久文化傳統的強盛的封建統一大國,隋朝為遠近各國所向往。文帝是個務實的政治傢,他的註意力重點在於內政,力求國內各族間的安定,不事遠略。他曾因為往來風浪險惡而諄囑百濟使人不必每年入朝,因而開皇年間對外交往較少。煬帝想要宣揚國威,他即位後,就下詔召募能夠出使遠方的使人。大業三年,他派遣使者從海道出使赤土(大致在今馬來半島)和日本,大約在同時,由陸道遣使到吐火羅、罽賓(通指今克什米爾一帶;隋代一度指漕國,今阿富汗加茲尼)、石國(今蘇聯烏茲別克塔什幹)、天竺的王舍城(今印度比哈爾邦巴特那南)、波斯(今伊朗)。大業中,許多國傢遣使來隋。煬帝主觀上隻是為瞭樹立他大一統皇帝的崇高威望,客觀上開展瞭中外經濟、文化交流,中國文化進一步在亞洲各國間廣為傳播。

朝鮮半島一向和中國大陸有親密的關系。魏晉以來,半島上高麗、百濟、新羅三國鼎立。三國中除瞭高麗曾和隋發生戰爭外,百濟、新羅都和隋朝有友好關系。伐陳時,隋的一艘戰船漂流出海,返航途經百濟,獲得百濟資送,並遣使祝賀隋的統一。煬帝統治時,百濟、新羅都多次遣使來隋。

日本自東漢以來,以倭國的名號為中國所知。南北朝時曾八次遣使劉宋、蕭齊,中國文化進一步在日本傳播。隋時,日本聖德太子執政,他渴望引進文化,在本國進行改革,便幾次遣使來隋。煬帝也曾遣裴世清報聘。日本使人來時隨行有學生和僧徒,他們長期留居中國,學習佛法,也學習禮制和政令,多數直到唐初才返國。通過他們,隋唐的禮制、政令在日本傳播,對日本劃時代的大化改新起瞭推動甚至指導作用。這些學生和僧徒多數是新舊日籍漢人,他們成為引進中國文化的核心人物(見遣隋使)。

東南亞各國早在兩漢時就和中國有往來,南北朝時和南朝交往。和隋通使的有林邑(今越南中南部)、赤土、真臘、婆利(在今印度尼西亞加裡曼丹島或巴厘島)、丹丹(在今馬來西亞馬來亞東北岸的吉蘭丹或其西岸的天定,一說在新加坡附近)、盤盤(今泰國萬倫府萬倫灣沿岸一帶;一說馬來半島北部克拉地峽一帶)等十餘國。其中,文帝統治末年曾和林邑以兵戎相見,隨即和好,其他各國都曾在煬帝時通使。

那時在中亞阿姆河與錫爾河流域的有所謂昭武九姓國,即康、米、史、曹、何、安、小安、那色波、烏那曷、穆等國。九姓國都在大業中遣使來隋。

煬帝統治著幅員廣大的國傢。全國的在籍戶數將近九百萬,口數將近五千萬,還擁有前所末有的富裕國庫。煬帝志得意滿,加意粉飾太平。大業五年冬,他征集四方藝人到東都,次年正月在東都端門街佈置瞭歷時一個月的表演大會,參加者達十餘萬人。大會期間,三市的店肆張掛帷帳,置備酒食,主管人員帶領各族人入市貿易,所到之處,都以酒食款待。

東都大會表現瞭統一王朝的盛況。但也就在大業六年正月,洛陽發生瞭彌勒教徒的起義;六月、十二月在北方的雁門(今山西代縣)、南方的朱崖(今海南省東北部)又先後爆發瞭人民起義。三次起義的規模都不大,迅即被鎮壓,但卻是強盛的隋王朝崩潰的訊號。

隋朝的覆亡

繁重的勞役征發 導致人民反抗的直接原因是漫無限止的勞役征發。煬帝營建東京、修長城、開運河,雖有一定的積極意義,但卻濫用瞭民力;至於純為個人享樂而征發的勞役,隻能給人民帶來災難。

從煬帝即位開始,幾乎每年都有重役。仁壽四年十一月,他發丁男數十萬,在今山西、河南境內夾黃河兩岸掘瞭兩道長塹。大業元年三月營建東京,月役丁二百萬(次年正月告成,歷時十個月)。同時煬帝征發河南、淮北丁男前後百餘萬開鑿通濟渠,又發淮南民十餘萬開邗溝,不到半年便完成瞭這兩項工程。這一年還在江南采伐木材,建築東京和其他各地宮殿;為瞭巡遊江都而在江南造作龍舟和數以萬計的各色大小船隻。八月巡遊江都,征發挽船士數萬人。粗略估計,從仁壽四年十月到大業元年十月的一年間,被征發的丁男不少於四百萬。大業二年統計的戶數為八百九十萬七千五百三十六,就是說,平均每兩戶征發一丁,而且征發地域集中在河南至淮南之間,這一地區被征發的丁男所占的比例當然更高。營建東京的兩百萬丁,由於苦役,死亡率殆半,其他勞役的死亡率大概也差不多。可見這一年征發丁男的比例和死亡率都是高得驚人的。此外,該年被誅戮和流配的所謂楊諒“叛黨”還有幾十萬人。

隨後是大規模地修築長城,開鑿永濟渠。早在開皇六年和七年,文帝曾兩次修建長城,一次征發丁男十一萬(一作十五萬),另一次征發十萬餘,都是按制度“二旬而罷”。大業三年煬帝到榆林,七月發丁男百餘萬築長城,雖仍按制度“二旬而罷”,但死者過半。次年正月,征發河北諸郡男女百餘萬開永濟渠,丁男不足,以婦人供役。七月,煬帝北巡五原(今內蒙古五原南),又發丁男二十餘萬築長城。此外,大業三年,還征發河北十餘郡丁男鑿太行山,開一條通往並州的馳道,雖沒有具體的征發數字,但征發范圍達十餘郡,人數當不會少。從大業三年五月到四年七月一年多的時間內,所發丁男以至婦女,大約在三百萬人次左右,征發地區包括今內蒙古、山西和河北,當時這些地區的戶數,大致為三百五十萬左右,可見征發比例也非常高。

煬帝在十四年統治期間,幾乎沒有一年不出去巡遊。他曾三巡江都,三到涿郡,兩至榆林,一遊河右,還有長安與洛陽間的頻繁往還。伴隨著巡遊,到處建築宮殿;每次出巡,宮人、侍衛和各色隨從人員多達十萬人,沿路供需都由所經地方承辦。這筆費用最後都落在人民的頭上。

這些勞役征發超出瞭人民所能承擔的限度。大業六年就已有人民起義發生。次年,煬帝發動對高麗的戰爭,更大規模地征發兵役和勞役,終於點燃隋末農民起義的燎原大火。

煬帝三征高麗 隋朝時,朝鮮半島上有高麗、百濟、新羅三國,其中,高麗最強。東晉時,高麗入據遼東,奚、契丹、靺鞨等族受其控制。開皇十八年(598),高麗王高元聯合靺鞨進攻遼西,被隋朝地方軍擊退。文帝發兵三十萬進擊,高元遣使謝罪,罷兵修好。

煬帝即位後,要求高元入朝未成,便決心大舉東征。大業四年(608)開永濟渠,就是要為東征作交通運輸準備。同時,煬帝命令山東(今河北、山東地區)廣置軍府,充實軍馬,整備武器。運輸之役更是繁重:七年二月,煬帝命令在東萊(今山東掖縣)海口造船三百艘,官吏督役嚴急,死者達百分之三四十;五月,命令河南、淮南、江南造戎車五萬輛,裝載衣甲帳幕,由兵士自己牽挽,送往高陽;七月,發江淮以南民夫和船,運黎陽及洛口諸倉米到涿郡,船舶連接達千餘裡。運輸兵民交錯往還,晝夜不絕,死的就拋在路旁,臭穢滿路。又發民夫自辦車牛運糧械到瀘河(今遼寧錦州)、懷遠(今遼寧遼陽西北)兩鎮,車牛都一去不返。又發鹿車(即獨輪車)夫六十餘萬,每兩人推米三石,路途遙遠,三石米還不夠路上吃的,車夫到鎮無米可交,隻好逃亡。

大業八年,隋軍雲集涿郡,共一百一十三萬三千八百人,分左右各十二軍,運輸人員加倍。當年二月,煬帝和大軍渡過遼水,圍攻遼東城(今遼寧遼陽)。這次聲勢浩大的東征本來不得人心,高麗又頑強抵抗,隋軍遭到失敗,士兵役丁死亡大半,物資裝備幾乎全部丟失。宇文述進攻平壤(今朝鮮平壤)的九軍共三十萬五千人,隻兩千七百人生還遼東。七月,煬帝被迫退兵。

失敗並沒有使煬帝接受教訓,他在退兵時就下令繼續搬運黎陽、洛口、太原諸倉谷物北上。九年正月再次在全國征發兵士集中涿郡。四月,煬帝再渡遼水,和上次一樣攻圍遼東城,一個多月仍沒有攻下。六月,在黎陽督運兵糧的楊玄感起兵攻東都(東京改稱)。消息傳到前線,煬帝有後顧之憂,隻好退兵。

同年八月,楊玄感敗亡。但農民起義軍卻風起雲湧,隋王朝處於崩潰前夕。煬帝妄想以對外的勝利來扭轉危亡的命運,於大業十年二月發動瞭第三次東征。三月煬帝又到涿郡,七月到達懷遠鎮。高麗雖兩敗隋軍,卻因連年戰爭,所受損失也非常嚴重,所以立即遣使請和,並囚送隋的叛將斛斯政。這次戰爭是在義軍遍地的形勢下發動的,征集的士兵多因道路阻隔,不能如期到達,有的根本沒有來,來的又因沿途多有逃亡,以致兵員不足,實是湊合成軍。煬帝也感到無法把戰爭進行下去,隻好因高麗請和,乘勢收兵。

隋末農民大起義 煬帝三次東征,給人民造成一場非常嚴重的災禍。大業八年雲集涿郡的兵士和民夫大致為三百五十萬人,如果再加上造船之類的就地征役、或逃或死的兵民,數字就更大瞭。以後連年東征,都是在全國征發,人數也不會少。除瞭勞役以外,軍需的征發也非常嚴重,常規租調已預支數年。這樣擾動全國,弄得盛強的隋王朝“黃河之北則千裡無煙,江淮之間則鞠為茂草”(楊玄感的檄文),社會生產力遭到嚴重的破壞,人民受到無邊的苦難。

河北、山東是籌備東征的基地,兵役、力役最為嚴重。大業七年,這一地區遭到特大水災,次年又發生旱災,人民走投無路,起義的戰鼓首先就在這裡敲響。最早見於記載的是大業七年鄒平縣民王薄於長白山(在今山東鄒平南)起義,自稱“知世郎”,作《毋向遼東浪死歌》號召反抗。這一年還有劉霸道起義於平原東豆子(今山東商河、惠民間),孫安祖、竇建德起義於高雞泊(今河北故城西),鄃縣(今山東夏津)人張金稱、蓨縣(今河北景縣)人高士達各在境內起義。後來發展壯大的翟讓領導的瓦崗(在今河南滑縣南)軍和以後南渡長江由杜伏威、輔公祏領導的起義軍,也都在這一二年間組織起來。從此直到隋亡,見於史籍的武裝反隋力量北至今山西、河北北部,南達嶺南,東至山東、江浙、福建沿海,西達河西走廊,大大小小數以百計,其中在今河北、山東、河南的約占半數,起義時間也較早。這些起義隊伍經過激烈的搏鬥,分並離合,最後大致形成三大起義力量:一是威震全國、據有河南的李密領導的瓦崗軍;二是雄踞河北的竇建德領導的夏軍;三是自淮南轉移到江南由杜伏威領導的吳軍(見隋末農民起義)。

關隴貴族統治集團的分裂 農民起義軍的發展,促使統治階級內部分化。有的反隋武裝力量,本來就是乘亂起兵的地方豪強,如據有朔方的本郡豪族梁師都,據有江南吳興等郡的江東豪族沈法興,據有江陵的蕭梁後裔蕭銑等;也有擁有兵力的軍府將領,如據有隴右的金城府校尉薛舉,馬邑(今山西朔縣)的鷹揚府校尉劉武周、涿郡的虎賁郎將羅藝等。他們大都志在乘亂割據。更有不少地主豪強參加瞭起義軍,比如瓦崗軍中的徐世販、王伯當等。此時,關隴軍事貴族集團也發生瞭分化。尤其是大業九年楊玄感的起兵,對隋朝的崩潰有很大影響。

楊玄感是大貴族、權臣楊素的兒子。第二次東征時,他以禮部尚書在黎陽督運糧食,六月,聚眾起兵,攻圍東都。煬帝派來救援東都的遼東還軍將到,玄感撤圍西入關中,八月為追兵所及,敗死。楊玄感聲稱“為天下(百姓)解倒懸之急”,具有很大的號召力,一呼而集就有十萬人。他的好友和參謀李密,傢世也是西魏以來的關隴世襲大貴族。和玄感通謀的斛斯政、投奔玄感的李子雄及隋宗室觀王楊雄的兒子恭道、大將韓擒虎的兒子世諤,也都是關隴世襲貴族。楊玄感雖然很快失敗,但卻促使瞭作為隋朝統治核心的關隴集團的迅速分裂,進一步孤立瞭隋煬帝。

大業十一年八月,煬帝第三次巡視北境。突厥始畢可汗(啟民子)眼見隋朝大勢已去,就發兵圍煬帝於雁門,也企圖乘機稱霸。煬帝下詔各地募兵救援,九月解圍,煬帝還東都。從此,突厥經常攻擾並州,威脅太原。

並州地區的起義力量在大業十一至十二年間日益壯大,汾水兩岸義旗競舉。在此背景下,隋太原留守李淵乘機而起。李淵(即唐高祖李淵)是西魏六柱國之一李虎之孫,既是關隴世襲貴族,又是煬帝的姨表兄,一向為煬帝所信任。大業十一年他以山西河東慰撫大使領兵解雁門之圍有功,被留在並州防禦突厥和鎮壓農民軍。大致在大業十二、十三年之間,煬帝命李淵為太原留守。當時,隋朝的危亡形勢已很明顯。李淵既害怕無功被罪,又懷有政治野心,加之次子李世民等的勸說,經過密謀部署,於大業十三年五月起事,七月進軍關中,十一月攻占長安。李淵立煬帝孫代王侑為帝,改元義寧,尊煬帝為太上皇,自為大丞相,掌握大權。次年五月,李淵代隋稱帝,國號唐,改元武德。

大業十三年,瓦崗軍推李密為魏公,先後攻占洛口、回洛、黎陽諸倉,散糧聚眾數十萬,進逼東都。河北起義軍領袖竇建德也在這年稱長樂王於樂壽(今河北獻縣)。

隋煬帝的窮途末路 自大業七年農民起義爆發時起,隋煬帝就力圖用嚴刑酷法鎮壓人民的反抗怒火。文帝時就經常超越法律、任意加刑,這時更甚。大業七年,煬帝命令竊盜以上,不分輕重,隨獲隨殺。九年又下詔凡為盜者抄沒全傢。楊玄感被鎮壓後,朝廷追究黨羽脅從,死者達三萬多人,凡取過黎陽倉粟者,不管多少,一律處死。秉承煬帝意旨,統兵鎮壓起義軍的將領任意屠殺人民。如樊子蓋鎮壓汾、晉間起義軍時,大肆燒殺;王世充鎮壓劉元進領導的起義軍時,一次坑殺三萬人。但是屠殺隻能激起人民更大的憤怒,起義隊伍愈加壯大。大業九年以後,隋軍隻能據守一些城鎮,已不能控制廣大農村。煬帝命令百姓盡數遷入城內,就近給田,就反映瞭這一事實。大業十二年煬帝第三次到江都。面對著土崩瓦解的形勢,他已經感到處境的危險。但為瞭逃避現實,他整天飲酒作樂,不準人說“盜賊”眾多,如有人這樣報告,輕則免官,重則處死。那時煬帝所能控制的地域已非常狹小,糧倉被占,租調不入,江都糧食供應越發感到困難。一些江南出身的官僚建議煬帝南渡。煬帝便在十三年下令修築丹陽宮,準備渡江。

大業九年第二次征遼時,煬帝為瞭擴充軍隊,除征發府兵外,又曾募人從軍,稱為驍果。這次到江都,天下大亂,府兵上番宿衛制度難以維持,隻能以驍果代替。驍果中多數是關中人,一向不願久留南方,往往逃亡。為瞭安定驍果,煬帝竟然搜括江都寡婦和未嫁女子強配給他們。此舉並沒有收到什麼效果。當驍果們知道煬帝方謀南渡,就決定劫掠馬匹財物,集體西返。十四年三月,在煬帝寵臣宇文述之子宇文智及的鼓動下,驍果發動兵變,殺死煬帝,立煬帝侄孫秦王浩為帝,推宇文智及兄化及為大丞相掌握大權,率眾自運河西返,他們來到徐州時,路已不通,就又掠奪百姓的車牛,改從陸道進向東都。

煬帝死訊到達東都,群臣立煬帝的又一個孫兒越王侗為帝,改元皇泰,史稱皇泰主。這年六月宇文化及兵到黎陽,黎陽早由瓦崗軍占領。那時,李密已接受東都官爵,便與化及在黎陽的倉城相拒。化及糧盡北走魏縣(今河北大名西),九月殺秦王浩,稱帝,國號許。唐武德二年(619)宇文化及於聊城為竇建德所擒殺。李密擊走宇文化及後,想應命到東都去“輔政”。當時,東都發生內訌,反對召李密的王世充專政,發兵攻李密。武德元年九月,李密於偃師戰敗,降唐。王世充擊敗李密後,聲勢很大,遂於次年四月,廢皇泰主,稱帝,國號鄭,改元開明。到此,三個象征性的隋政權殘餘全部滅亡。

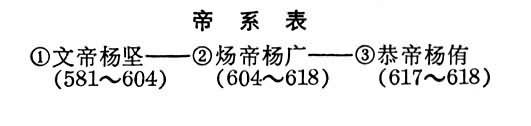

隋朝帝系表

隋朝帝系表

思想文化和科學技術

隋朝結束瞭近三百年的南北分裂局面,實現國傢的政治統一,有力地推動瞭思想文化的南北合流。隋朝時期表現在哲學、文學、語言學、音樂、美術等方面的南北交融,是顯著的。

南北朝時期思想界以佛教思想最為活躍。當時南、北佛學的學風不同,南方重視義理,北方重視禪定。陳、隋之際,智钑創立天臺宗,參合南北學風,主張義理、禪定並重,提出“止(禪定)”“觀(義理)”法門作為最高修養原則。由於漢魏以來傳入中國的佛經存在著教義上的重大分歧,隨之形成各種學派。天臺宗批判、整理、解釋諸經、諸學派的教義,形成一套由低級到高級、分別層次的理論,建立起自己的判教體系。止觀法和“判教”體現瞭南北佛教學風和各種學派的交流和統一,適應瞭統一王朝的需要。

隋朝帝系表

隋朝帝系表

彩繪仆侍陶俑群 河南安陽張盛墓出土

彩繪仆侍陶俑群 河南安陽張盛墓出土

南北朝時期對儒傢經典的傳習、講授,南北各有所主,互不相通。學風上,江南繼承魏晉以來的新經學,又受玄學的影響;北方仍守漢代遺風,比較樸質。梁末,一些南方儒生如蕭該、何妥被遷入關中,可能對北學發生影響。隋代最顯赫的經學大師信都(今河北冀縣)人劉焯、河間(今屬河北)人劉炫被稱為“學通南北、博極今古”,他們註解《尚書》和《春秋左氏傳》都舍北從南。這時,經學由南北交流走向統一,但這個統一卻是南方征服瞭北方。

南、北文風過去也不相同。南朝講究聲律詞藻;北方質樸、宜於實用。北魏中期以後,南方文學逐漸在北方傳播。北齊、北周時期,北方作傢多以南方作傢為楷模,出現瞭以南方文學為主流的文風統一過程。隋代前期,李諤上書,乃至文帝下詔,企圖阻止南方文學的流行,但都沒有收效。煬帝愛好甚至尊重南方文化,來自江南的文人獲得寵任,鄙視江南為“東夷”的臣僚被處杖刑。在煬帝的大力提倡下,南方文學成為正統。

彩塑菩薩像 甘肅敦煌莫高窟隋416窟

彩塑菩薩像 甘肅敦煌莫高窟隋416窟

由南北交流發展到南北統一的傾向也表現在書法藝術上。南北書法是有區別的。南方自東晉以來流行的是以王羲之、王獻之父子為首的新書體(行草書),秀逸流移,長於書札序跋;北方上承漢魏隸法,方正遒勁,長於碑刻榜題。西魏破江陵,王傢書法的傳人、文學傢王褒被遷入關中,不僅對關中文學的轉變有極大影響,書法也為貴族子弟所崇尚,盛行一時,以致作為關中名氣最大的書法傢趙文淵(唐人避諱作“文深”)也不得不學習王褒書體,但他的碑榜書卻為王褒所推重。隋代書法藝術綜合南北,為唐代書法的統一奠定瞭基礎。

龍藏寺碑(拓片)原碑現在河北正定龍興寺內

龍藏寺碑(拓片)原碑現在河北正定龍興寺內

南北朝時期文學創作的需要,還推動瞭音韻學的研究,音韻之書競出。但那時吳楚之音“輕淺”,燕趙之音“重濁”,四方聲調分歧很大,各種韻書無不雜有地方土音。開皇初年,顏之推、蕭該、陸法言等八人,感到各地語音駁雜,缺乏統一的標準,便共同研討南北古今語音的同異,而以東晉南渡以前洛陽京畿地區的語音系統為標準,對當時語音詳加校正。陸法言記錄瞭諸人議論的大義,又參酌南北諸傢韻書,於仁壽元年撰成《切韻》五卷。《切韻》是一部集南北音韻研究之大成的巨著,為唐宋時期音韻學的更大發展奠定瞭基礎。

北方、江南、西域以及外國音樂,在隋代也得到交融發展。北齊、北周時期的宮廷已有龜茲、高昌等西域樂,後來為隋朝繼承。開皇九年(589),隋朝平陳,獲得宋、齊音樂和梁、陳樂人,文帝下令太常寺設清商署管理他們。大業六年(610),煬帝命各地撿括西魏、北齊、北周、陳朝的樂人子弟,集中於太常寺。開皇年間曾定七部樂,大業中改為九部樂。其中的“清樂”,即“清商伎”,是號稱“華夏正聲”的漢代舊典;“禮畢”即“文康伎”,據說傳自東晉太尉庾亮傢;西涼、龜茲、康國、疏勒、安國樂來自西域;還有天竺、高麗兩部外國樂。隋九部樂後來沿用至唐,又有瞭新的發展。

科學技術在隋代取得瞭新的成就。經學傢劉焯又是傑出的天文學傢。他使用定朔計算法取代過去的平朔法,創制瞭當時先進的歷法──《皇極歷》。後來,唐朝李淳風依據《皇極歷》制成《麟德歷》,行用於唐朝前期。定朔法的采用是中國天文史上的一項重大改革。劉焯還觀測五大行星的位置,對它們各自的近日點和遠日點作瞭比較精細的計算。另一位天文學傢耿詢,制成瞭用水力轉動的渾天儀,裝在暗室中,借水力運行,與室外的天象恰相符合,設計十分精妙。

巢元方是隋朝最著名的醫學傢。他撰寫的《諸病源候論》五十卷,從病的來源和病的癥候兩個方面診斷疾病,共論述瞭六十七個門類、一千七百二十種病候,並探究其病源,提出醫治的方法,開辟瞭後世病因學和病理學的研究途徑。

隨著國傢的統一,中外交通和商業貿易的發展,隋代地理學取得新的成就,特別是地圖的編繪技術有瞭顯著進步。大業初年,朝廷根據諸州申報的各地風俗、物產、地圖資料,編成《諸州圖經集》一百卷。大業六年,煬帝又命臣下依據圖經撰成《區宇圖志》一百二十九卷,圖志所敘的山川、郡國和城隍,均附有地圖,是一部地理學的巨著。煬帝時的著名地理學傢裴矩,在奉敕去張掖,管理西域商人交市時,搜集瞭有關西域的山川、風俗等資料,撰成《西域圖記》三卷,書中有地圖,有記述,還有穿著民族服裝的各族人的彩繪圖,是一部地理學名著。

趙州橋龍紋石欄板

趙州橋龍紋石欄板

隋朝工匠李春在趙州(今河北趙縣)城南洨水上所建的安濟橋,即趙州橋,是中國現存最古老的大石橋。安濟橋是一座空腔式拱橋,凈跨為37.02米,凈矢度為7.23米,主拱兩端各有兩個小拱。空腔弧拱式的設計,可以減輕橋基的負擔;單孔大弧孔可以增大排水面積,小拱可以分洪,減輕洪水對橋身的沖擊力;大跨度、低弧形、單拱的建築設計,既節省工料,又便於運輸通行。安濟橋的設計和建造,顯示瞭中國古代勞動人民的智慧和才能。它比歐洲同類空腔式橋梁的出現要早七百多年。(見彩圖)

安濟橋(趙州橋) 河北趙縣

安濟橋(趙州橋) 河北趙縣