中國第一部紀傳體通史。漢司馬遷撰。初名《太史公書》,亦稱《太史公記》、《太史記》。

司馬遷字子長,其父司馬談於漢武帝建元、元封年間為太史令,掌管文史星曆,管理皇傢圖書,曾有志編寫古今通史,但未能如願,去世前囑咐司馬遷繼承其遺志。元封三年(前108),司馬遷繼任父職,在太初元年(前104)參加制定《太初曆》後,開始撰寫《史記》。經十餘年努力,終於成書。

該書記事起於傳說中的黃帝,訖於漢武武帝,歷時三千餘年。所述史事,詳於戰國、秦、漢。據《太史公自序》記載,全書一百三十篇,包括十二本紀、十表、八書、三十世傢、七十列傳,共五十二萬六千五百字。“本紀”是全書綱領,按年月記述帝王言行政績,兼錄各方面重大事件。其中先秦諸篇按朝代成篇,秦漢諸紀則按帝王成篇。項羽雖然不是帝王,但他一度主宰天下,分封侯王,政由羽出,所以把項羽也載入本紀。“表”采用表格形式簡列世系、人物和史事,以清脈絡。其中包括世表、月表和各種年表。“書”敘述各種制度沿革,內容涉及禮樂制度、天文兵律、社會經濟、河渠地理等。“世傢”記載子孫世襲的王侯封國史跡,兼及個別地位與侯王相當的著名人物。“列傳”主要是社會各階層代表人物的傳記。少數篇章為中國少數民族以及與中國互相往來的一些國傢和地區的歷史記錄。本紀和列傳是全書主要部分,與表、書、世傢相輔相成,融為一體。

該書的宗旨是“究天人之際,通古今之變,成一傢之言”。所謂“究天人之際”,就是探索天道和人事之間的關系,作者在書中批判瞭前人的“神意天命論”,而代之以“帝王中心論”。所謂“通古今之變”,就是研究歷史的發展和變化,作者提出瞭“忠”──“敬”──“文”這一朝代更替的周而復始的固定公式。這種認識並不科學,不過當時人們也隻能達到這種認識水平。

該書取材豐富,對《左傳》、《國語》、《世本》、《戰國策》、《楚漢春秋》及諸子百傢多所采摘,又利用瞭國傢收藏的檔案、民間保存的古文書傳,並增添瞭親身采訪和實地調查的材料。作者在廣泛取材的同時,又註意鑒別和選擇材料,淘汰無稽之談,表現瞭審慎的科學態度。在撰寫過程中,“不虛美,不隱惡”,力求實事求是。

漢代以前,出現過多種體裁的歷史著作,但就記事的久遠、內容的廣泛、史事的詳實、材料的系統、組織的完善來看,都不如《史記》。在中國史學發展史上,該書堪稱第一部規模宏大、體制完備的中國通史。由它開端的史書紀傳體影響深遠,後來歷代的“正史”都采用瞭這一體裁。它的大部分文字生動精煉,寫人敘事形象鮮明,對中國後世的散文和傳記文學有良好的影響。

司馬遷死後,瞭解該書的人並不很多。漢宣帝時,司馬遷的外孫楊惲祖述其書,公佈於世,從此開始流傳。東漢時已有殘缺,班固在《漢書·司馬遷傳》中說缺少十篇,有錄無書。三國魏張晏認為所亡十篇是《景帝紀》、《武帝紀》、《禮書》、《樂書》、《兵書》、《漢興以來將相年表》、《日者列傳》、《三王世傢》、《龜策列傳》、《傅靳列傳》,並說漢元帝、成帝時褚少孫補作瞭《武帝紀》、《三王世傢》、《龜策列傳》、《日者列傳》。對張晏的說法,有人持有異議,但該書有殘缺,則是可以肯定的。今本一百三十篇羼雜後人續筆,如書中“褚先生曰”即為褚少孫所作,文字粗陋不可取。

後代有很多人訓釋該書,南朝宋裴駰以徐廣《史記音義》為基礎,吸收儒傢經傳和諸子百傢之說,又攝取前人成果,撰成《史記集解》八十卷,為現存最早而又完整的舊註。唐司馬貞又采各傢舊註作《史記索隱》三十卷,註音與釋義並重,提出不少新見解。唐張守節以畢生精力撰《史記正義》三十卷,訓釋詳備,質量又有提高。清梁玉繩作《史記志疑》,側重考證書中史事。日本瀧川資言撰《史記會註考證》,匯集瞭各傢註釋和考證成果。水澤利忠又撰《史記會註考證校補》,以補充《會註考證》。

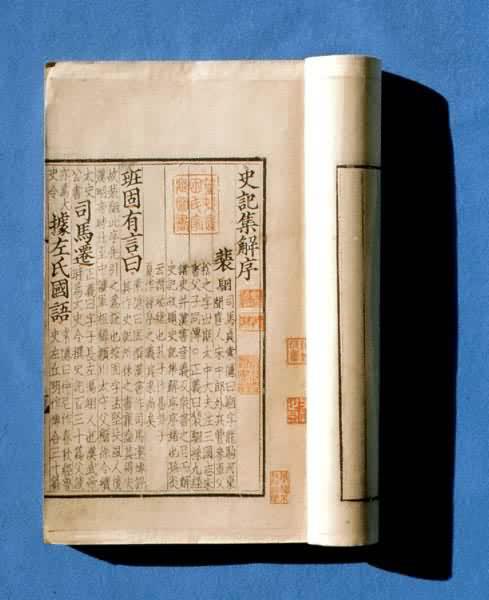

該書現存早期的版本之一南宋黃善夫傢塾刻本,被公認為善本,經商務印書館影印收入百衲本《二十四史》(見彩圖)。

《史記》南宋黃善夫傢塾刻本

北京圖書館藏

明嘉靖、萬歷時南北監刻的《二十一史》本、毛氏汲古閣刻的《十七史》本、清乾隆時武英殿刻的《二十四史》本,都是質量較好、流傳較廣的刻本。同治時又出現金陵書局刻本,此本是張文虎在錢泰吉校本基礎上參酌眾本形成的,錯訛較少。1959年

中華書局出版標點校勘本《史記》,便於閱讀,所據底本即金陵書局刻本。

《史記》南宋黃善夫傢塾刻本

北京圖書館藏

明嘉靖、萬歷時南北監刻的《二十一史》本、毛氏汲古閣刻的《十七史》本、清乾隆時武英殿刻的《二十四史》本,都是質量較好、流傳較廣的刻本。同治時又出現金陵書局刻本,此本是張文虎在錢泰吉校本基礎上參酌眾本形成的,錯訛較少。1959年

中華書局出版標點校勘本《史記》,便於閱讀,所據底本即金陵書局刻本。