紀傳體東漢斷代史。共一百二十卷,包括紀十卷、傳八十卷、志三十卷。紀、傳為南朝宋範曄撰。志為晉司馬彪撰,一般稱《續漢志》。范曄,字蔚宗,順陽(今河南淅川東南)人。生於晉安帝隆安二年(398),曾為劉裕之子彭城王劉義康的參軍,累遷尚書吏部郎。宋文帝元嘉九年(432),因事觸怒劉義康,左遷宣城太守,鬱鬱不得志,遂以著述為事,撰寫《後漢書》。後又陷入劉義康與宋文帝劉義隆的權力之爭,於元嘉二十二年遇害。司馬彪,字紹統,晉宗室高陽王司馬睦的長子,卒於晉惠帝末年。

范曄撰寫《後漢書》以前,已經出現瞭多傢後漢史作。東漢明帝至靈帝時,經過班固、劉珍、伏無忌、邊韶、馬日䃅、蔡邕等幾代人的相繼撰述,寫成瞭紀傳體《東觀漢記》,記載瞭東漢光武帝至靈帝的東漢史。此後,吳謝承和晉薛瑩、司馬彪、劉義慶、華嶠、謝沈、張瑩、袁山松、袁宏、張璠等都有著述。范曄在各傢基礎上,博采眾書、斟酌去取,成一傢之言。其中對《東觀漢記》吸取尤多。他原擬效法《漢書》,撰寫十志,但因被殺而未及完成。范書記事簡明扼要,疏而不漏,後來居上。因此,它傳世後,除袁宏《後漢紀》外,其他各傢後漢史作相繼失傳。

《後漢書》紀、傳的編次與《漢書》有所不同,紀的最後一篇是《皇後紀》,相當於《漢書·外戚傳》。皇後由傳入紀,襲自華嶠《後漢書》。這一變化,固然與東漢女後多次臨朝稱制有關,但也出於對君權的尊崇。傳於《漢書》之外創立瞭七篇類傳,包括《黨錮傳》、《宦者傳》、《文苑傳》、《獨行傳》、《方術傳》、《逸民傳》、《烈女佳》。這些類傳都是根據東漢社會的實際情況和思想風尚設置的,有的類傳為後世紀傳體史書所效法。

志中《輿服志》為《漢書》所無。《漢書》有《百官公卿表》,記述西漢職官制度。司馬彪改“表”為“志”,創立《百官志》,敘述東漢分官設職情況。這兩篇志,後人修史多有因襲。志中未設《食貨志》,漏載一代經濟制度。後來《晉書·食貨志》追述瞭前代經濟狀況,多少彌補瞭這一不足。

南朝梁劉昭第一個集各傢後漢史書同異以註范書,並從司馬彪《續漢書》中抽出志,也加以註釋,補入范書。唐高宗之子李賢和張大安、劉納言等為范書作註,征引廣博,訓釋簡當。李賢等人的註行世後,劉昭的范書註不被人重視,遂至散佚。司馬彪志的註基本流傳下來,僅缺《天文志》下卷和《五行志》第四卷的註。清惠棟作《後漢書補註》,多有創見。此後王先謙以惠棟註為主,吸取各傢成果,撰《後漢書集解》,對舊註進行瞭一次清理。

今存最早刻本是南宋紹興本,其中殘缺五卷。商務印書館曾加影印收入百衲本《二十四史》,所缺五卷補以別本殘冊。此外,明毛氏汲古閣本、清武英殿本也是較可靠的舊刻本。1965年中華書局出版標點校勘本,采用商務印書館影印的南宋紹興本為底本,校以汲古閣本和武英殿本,並吸取瞭前人研究和校勘成果,是一個質量較好的本子。

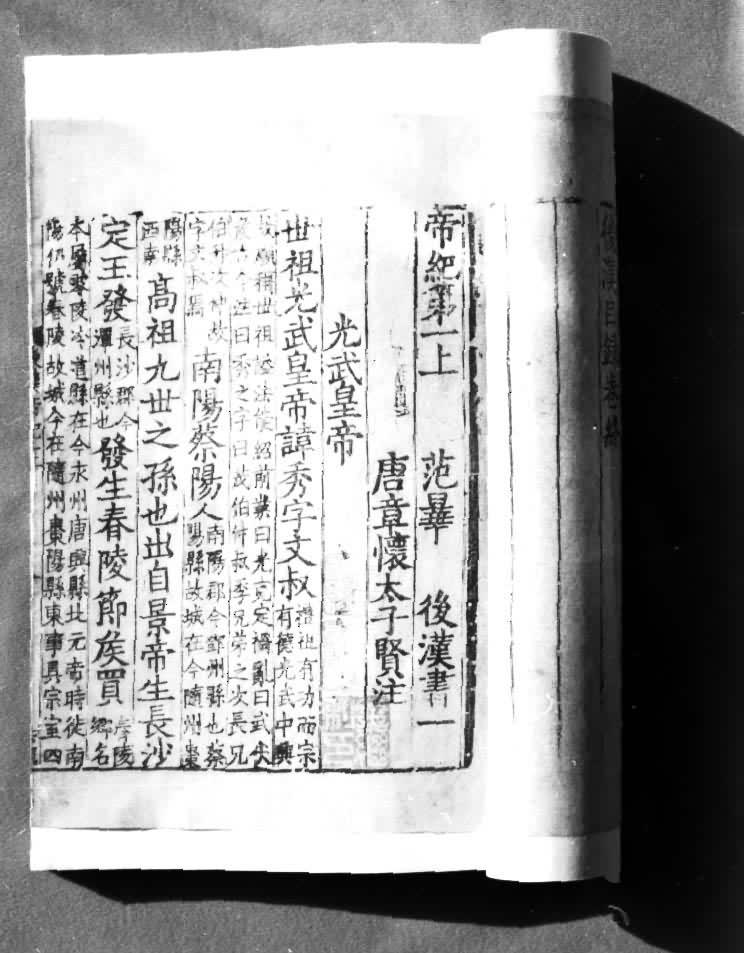

圖 《後漢書註》宋元遞修本

圖 《後漢書註》宋元遞修本