為進行戰鬥將兵力兵器展開所形成的隊形。各軍種、兵種有各自的戰鬥隊形。諸兵種在同一地域遂行同一戰鬥任務,則編成統一的戰鬥隊形。正確編組和運用戰鬥隊形,對發揮諸兵種的整體威力,順利完成戰鬥任務,具有重要作用。

樣式和要求 戰鬥隊形是多種多樣的,基本形態有三角隊形、梯形隊形、橫隊隊形、縱隊隊形和梯次隊形。合成兵團、部隊的戰鬥隊形通常由第一梯隊、第二梯隊、合成預備隊、炮兵群、高射炮炮兵群、反坦克預備隊、工程兵預備隊、防化學兵預備隊、運動保障隊、障礙排除(或設置)隊等組成。有時還編有第三梯隊、坦克預備隊、反空降預備隊、炮兵預備隊和先遣支隊等。

戰鬥隊形要根據敵情、地形、任務和兵力兵器的數量靈活運用和變換。基本要求是:能最大限度地發揮諸兵種的戰鬥能力;便於協同和指揮;便於疏散隱蔽、實施機動和減少傷亡;能充分發揮火力突擊效果;進攻時,在選定的主要方向上具有強大和高速的連續突擊能力;防禦時,能抗擊集群坦克的連續沖擊和空降兵的襲擊,以增強防禦的穩定性。

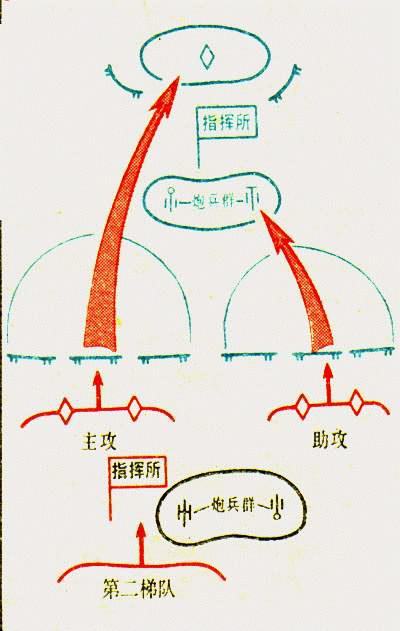

進攻戰鬥隊形示意圖

進攻戰鬥隊形示意圖

簡史 戰鬥隊形經歷瞭一個很長的發展過程。中國的夏、商、西周時期,軍隊作戰雙方以徒兵、戰車排成密集的方陣,以格鬥決定勝負。如公元前11世紀商周牧野之戰,周武王指揮戰車300乘、虎賁(近衛親軍)3000人(一說還有甲士4.5萬人)的戰車方陣,打敗瞭商軍。公元前8~前5世紀,隨著兵器的發展和戰鬥規模的擴大,戰鬥隊形由簡單的方陣向多種陣形演變,方陣中分成“奇”、“正”、“遊兵”等單位,並可進行方、圓、曲、直、銳等陣形的變換。公元前707年,鄭國在蘌葛之戰中,組織瞭戰車與步卒能密切協同的魚麗陣。公元前541年,晉、狄戰於大原(今山西太原市西南),晉大夫魏舒鑒於戰場地形險隘,便把戰車甲士全部改為著甲步兵,並與輕裝步兵混編在一起,使原來以兩、伍、專、參、偏(以上分別為不同數量的人員配置的隊形)組成的戰車陣形,變為以前鋒、後衛、左翼、右翼、前拒為編組的步兵陣形,創立瞭魏舒方陣。公元前371年,古希臘統帥埃帕米農達在留克特拉會戰中,采用斜陣擊敗瞭排成方陣的斯巴達軍隊。漢高祖五年(公元前202),楚、漢決戰於垓下(今安徽靈璧南),漢王劉邦采用五軍陣,以三個梯隊實施連續攻擊,打敗瞭楚軍。冷兵器時代的戰陣雖幾經變化,但多是集團的密集隊形,這種隊形在火器出現以後的一段時期仍繼續運用。如13世紀初期,成吉思汗采用的大魚鱗陣,以輕騎兵作前鋒,用大前衛、左前衛、右前衛和左翼、右翼輪番沖擊,由大將軍率領本軍及後殿突擊,就是集團密集隊形的一種。

火器廣泛運用於戰場以後,戰鬥隊形開始由密集趨於疏散。16世紀中葉,中國明代將領戚繼光曾以11人為一個戰術單位組成瞭鴛鴦陣。隨著火器性能的改進,線式隊形、散開隊形相繼出現。18世紀中葉,普魯士國王弗裡德裡希二世進一步發展瞭線式隊形,在莫耳維茨會戰中,把步兵分成兩線居於中央,騎兵分成兩線或三線居於兩翼,使步兵的火力和騎兵的攻擊力得到瞭較大的發揮。18世紀下半葉,美國獨立戰爭時,農民和市民雖沒有經過正規訓練,但本能地以散開隊形作戰,打敗瞭英國正規部隊。18世紀末,法國資產階級革命戰爭時期,由於火器的重大發展和士兵成分的變化,散開隊形與密集縱隊結合的戰鬥隊形逐步形成。這種戰鬥隊形的基礎是縱隊,散兵由縱隊派出,在整個戰線前構成散開隊形。19世紀,線膛火炮和連發武器相繼出現,火力密度顯著增大,以縱隊為基礎的戰鬥隊形逐漸被散兵線所代替。

第一次世界大戰末期,由於新兵種的建立,由步兵、炮兵、坦克和工兵構成的戰鬥隊形形成,炮兵群和防坦克炮兵預備隊成為戰鬥隊形中新的組成部分。第二次世界大戰期間,飛機、坦克大量使用於戰場,軍隊中防空、防坦克兵器隨之增加,戰鬥隊形中又增加瞭高炮群、坦克預備隊、快速障礙設置隊和先遣支隊等成分,形成瞭多梯次的諸兵種合成戰鬥隊形。第二次世界大戰後,一些國傢的軍隊又將火箭部隊、戰術空降兵編入瞭戰鬥隊形。

中國人民解放軍在同國內外敵人的作戰中,根據當時的實際情況,采取瞭不同的戰鬥隊形。土地革命戰爭和抗日戰爭時期,通常編成一個梯隊和少量兵力的預備隊。進攻駐止之敵時,通常區分為主攻、助攻和預備隊,有時還編有堵擊、鉗制和阻擊部隊;伏擊運動之敵時,則區分為堵擊、尾擊、側擊、阻援等部隊,有時還編有誘伏分隊。解放戰爭時期,隨著炮兵數量的增加,炮兵群編入瞭戰鬥隊形。在攻堅戰鬥中,通常采用2~3個梯隊,各梯隊編有火力隊、爆破隊、突擊隊和預備隊,有時還編有戰鬥保障隊等;在防禦戰鬥中,通常也采用2~3個梯隊,以穩定防禦,確保主力殲滅被圍之敵。

抗美援朝作戰中,中國人民志願軍隨著武器裝備的改善,戰鬥隊形內增加瞭高射炮兵群。在對山地堅固陣地防禦之敵進攻時,為瞭適應攻占和爾後堅守的需要,有時采用3~4個梯隊。在堅固陣地防禦作戰中,多編成兩個梯隊,並組織瞭反坦克預備隊、障礙設置隊以及防空降預備隊等。

發展趨勢 現代武器裝備的發展為軍隊實施快速機動和在短時間內大規模殺傷、破壞對方兵力兵器提供瞭條件,因而戰鬥隊形中必將繼續增加新的成分,縱深加大;為適應戰鬥樣式的迅速變換,要求今後的戰鬥隊形具有更大的靈活性、機動性。