中國春秋時期記述官營手工業各工種規範和製造工藝的文獻。西漢初期因《周禮·冬官》散失,遂以《考工記》作補,從而保存在《周禮》中傳世。

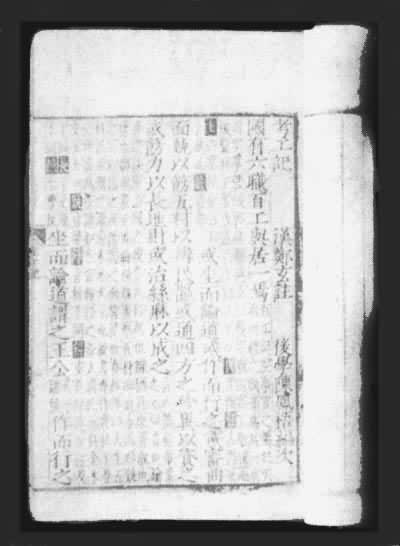

《考工記》(明嘉靖六年刻本)

《考工記》(明嘉靖六年刻本)

重視發展社會生產力 《考工記》十分重視生產工具的制造和改進,體現瞭它重視發展生產力的思想。餺是鋤田器,是春秋時期一種重要的農具。斧、斤、鑿、曲刀、量器等則是手工業生產不可少的工具。《考工記》從青銅手工業的冶鑄技術角度對這類器具的制作工藝進行瞭總結,“攻金之工,築氏執下齊,冶氏執上齊,鳧氏為聲,氏為量,段氏為餺器,桃氏為刃”。“五分其金,而錫居一,謂之斧斤之齊”,指出“斧斤之齊”和包括餺器在內的生產工具所需銅和錫的比例是五比一。車輛在春秋時期不僅是重要的戰爭工具,也是常見的交通運輸工具。《考工記》對車的制作甚為重視,它提出隻有把車輪制成正圓,才能使輪與地面的接觸面“微至”,從而減小阻力以保證車輛行駛“戚速”。它還規定制造行平地的“大車”和行山地的“柏車”的轂長(兩輪間橫木長度)和輻長(連接軸心和輪圈的木條長度),各有一定尺寸,說“行澤者欲短轂,行山者欲長轂。短轂則利,長轂則安”。這種工藝也是按照不同地勢條件以求達到較大的行駛效率。《考工記》還十分重視水利灌溉工程的規劃和興修,它記述瞭包括“澮”(大溝)、“洫”(中溝)、“遂”(小溝)和“”(田間小溝)在內的當時的溝渠系統,並指出要因地勢水勢修築溝渠堤防,或使水暢流,或使水蓄積以便利用。對於堤防的工程要求和建築堤防的施工經驗,它也作瞭詳細的記述。

重視生產經營和經濟效益 《考工記》將制作精工產品規定為手工業生產的目標,而將天時、地氣、材美和工巧以及四者的結合,看作必備的條件和重要的生產方法。它認為天時節令的變化會影響原材料的質量,進而影響制成品的質量,所以強調“弓人為弓,取六材必以其時”。它重視地氣,是由於某些地方生產的某種原材料質量較優,或者有制造某種工藝的優良傳統。它說,“鄭之刀,宋之斤,魯之削,吳粵(越)之劍,遷乎其地而不能為良,地氣然也”。至於工巧,它認為是與分工有關。《考工記》所記述的手工業,分工細密,攻木之工有七種,攻金之工有六種,攻皮之工有五種,設色之工有五種,刮摩之工(玉石之工)有五種,搏埴之工(陶工)有二種。分工細密,人盡其能,則有助於工匠技藝專精。它對“工”的見解非常卓越。它說,“知者創物,巧者述之,守之,世謂之工”,這是對不斷創新,提高工效,保持優良傳統工藝的歌頌。

在生產經營上,為瞭使制成品合乎規格,保證良好的效益,需設工師專管。《考工記》對此也作瞭記述,“凡試梓飲器,鄉衡而實不盡,梓師罪之”,這是說工師檢驗梓人所制的飲器,如平爵向口,爵中還留有餘瀝,便不合標準,梓人就要受到處罰。《考工記》還指出在市場上用於交換的手工業制品,必須符合規格,為買者樂於接受,殘次品不能上市。

為瞭提高效益,必須精於算計。《考工記》以修築溝防為例,提出“凡溝防,必一日先深之以為式,裡為式,然後可以傅眾力”。就是說,在溝防修築中,應以勞工一天完成的進度作標準,以完成一裡地的勞力和日數來計算整個工程所需的人力。

言官府工業而不非議民間工業 《考工記》開宗明義就說,“國有六職,百工與居一焉”。這一方面是說“百工”的重要性,另一方面也說明“百工”是屬於官府手工業。鄭玄註說,“百工司空事官之屬”,“監百工者,唐虞已上曰共工”。雖然《考工記》所記都是官工,但它說有些諸侯國對於有些產品,並沒有設官工制造。它指出其原因是:“粵(越)之無餺也,非無餺也,夫人而能為餺也。燕之無函也,非無函也,夫人而能為函也。秦之無廬也,非無廬也,夫人而能為廬也。胡之無弓車也,非無弓車也,夫人而能為弓車也”。這是說,這些諸侯國和有的地區,或由於山出銅錫,或由於地處邊區,所以民間都能制造這些產品,而不必專門設官制造。《考工記》對於民間手工業的肯定態度是與春秋時期的社會改革相一致的,也與它認為“工”是“知者創物”等的見解相符合。