中國清代思想傢、文學傢。字璱人,號定盦,又名鞏祚,浙江仁和(今杭州)人。曾任內閣中書、禮部主事。著作有《定盦文集》等,現彙編為《龔自珍全集》。

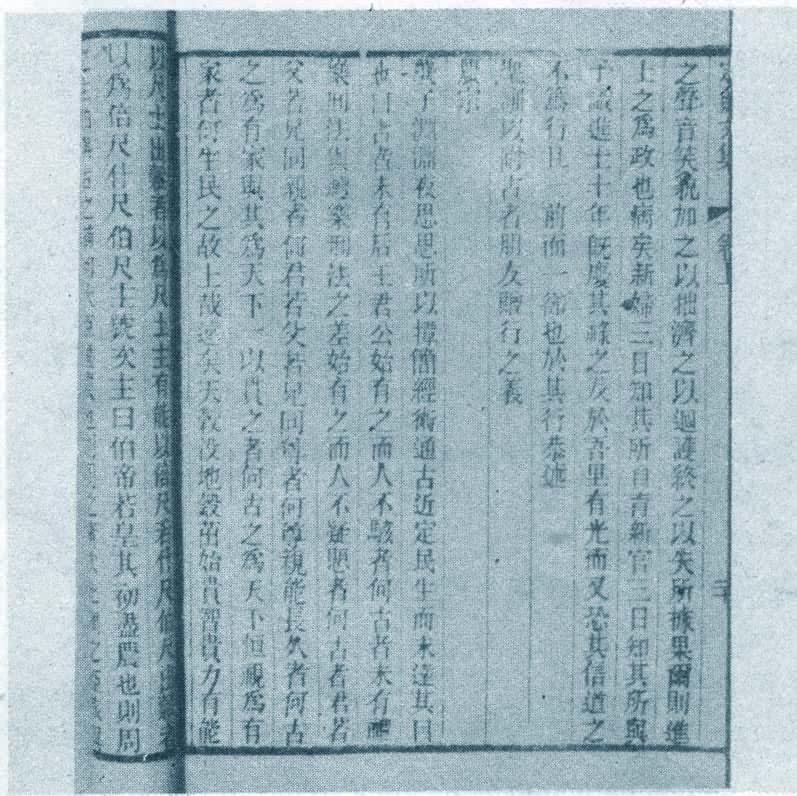

《定盦文集·農宗》(清光緒二下六年刻本)

《定盦文集·農宗》(清光緒二下六年刻本)

龔自珍珍曾從劉逢祿學《公羊春秋》。他以漢代公羊學傢的學說為理論武器,借“微言大義”譏議時政,倡言改革,起瞭開一代新風的作用。他是一位愛國的思想傢。1820年曾主張移民實邊,開發邊疆,包含有發展生產和鞏固邊防的雙重目的。他反對鴉片輸入,主張嚴厲禁煙,當林則徐赴廣東查禁鴉片時,還建議林做好反侵略戰爭的準備。

財富觀 龔自珍提出瞭“不諱私”、不諱言財利和不諱言富的觀點。他認為自私是人類不同於禽獸的本性,極力贊美對財富的占有,認為“富殖德”、“富又殖壽”(《陸彥若所著書序》)。他還認為“未富而諱言利,是謂迂圖”(吳昌綬:《定盦先生年譜》)。對於財富的占有,他認為應以個人的智能才力為根據,“貴智貴利”,“有能以尺土出谷者,以為尺土主,有能以倍尺、若十尺、伯尺出谷者,以為倍尺、十尺、伯尺主”(《農宗》)。他的這些主張具有一定的啟蒙主義色彩,但其實質則反映瞭中小地主階級發展自己的私有經濟,反對大地主、大商人掠奪兼並的要求。

“農宗”思想 龔自珍在經濟改革方面,提出解決貧富不均的主張和實行“農宗”的土地方案。他在嘉慶二十一年(1816)寫的《平均篇》中,揭露社會上財富不均的嚴重問題,認為官吏和商人超越本份攫取大量社會財富,是造成貧富不均的根源,主張按照封建等級制度規定人們占有社會財富的份額,如同分水,“君取盂焉,臣取勺焉,民取卮焉”,這樣,可以做到各安其位,各守其份,財產占有不致大為懸殊,從而實現“小不相齊”,亦即他的所謂“平均”。龔自珍的“平均”論,有緩和社會矛盾的意圖,但未涉及地主土地所有制。在《農宗》篇中,他提出在農村建立以血緣關系為紐帶的“農宗”制度,把農村中的社員分為“大宗”、“小宗”、“群宗”和“閑民”四個等級,其中“小宗”和“群宗”又叫“餘夫”。龔自珍還設計瞭一套土地方案,主張實行宗法受田制,大宗受田百畝,餘夫受田二十五畝,閑民不受田,“使為佃”,為大宗和餘夫種田。這一土地方案,含有一定的抑制大地主大商人兼並土地的意思。

龔自珍的“農宗”方案,實際上是個自然經濟的模式,他主張大宗以其農副產品與所需要的工業品實行物物交換,“皆不得以澹泉貨”(《農宗》)。他還主張實行長子繼承制,認為隻有長子繼承“百畝”之田,才不會導致“數分則不長久”的後果。這“百畝”之田因有“閑民”等佃耕,體現瞭封建主義的剝削關系。這些都說明龔自珍實質上是維護封建地主經濟的。龔自珍還認為他的土地方案非“限田之法”,占田多少“天且不得而限之,王者烏得而限之”(《農宗答問第一》),其目的在於“養民”,使“無田”之人“不饑”、不為“盜”,企圖使清王朝長治久安。

商業與外貿思想 龔自珍早期有“重農抑商”的思想,他實際上把商業看作一個有害的經濟部門,否定商業在社會經濟生活中的正當作用。他還主張嚴格限制貨幣的使用,抑制貨幣流通,使“桀黠心計者,退而役南畝”(《乙丙之際塾議第十六》)。到瞭晚年,龔自珍對商品貨幣經濟有所重視,提出“食固第一,貨即第二”、“食貨並重”的觀點。在中外貿易方面,龔自珍認為有必要與外國“互市”,但隻能“留夷館一所”,還說:“大利在利其米,此外皆末也”,其他“不急之物”,“宜皆杜之”(《送欽差大臣侯官林公序》)。

龔自珍思想中最可貴之處,是對中國封建末世種種黑暗的抨擊和堅決反對外國資本主義的侵略,這些思想都有積極的影響。至於他的社會經濟改革主張,則缺乏新的因素,隻是對封建制度做些修補。