以競技為直接目的的體操。男子有自由體操,鞍馬,吊環,縱跳馬,雙杠,單杠6項。女子有橫跳馬,高低杠,平衡木,自由體操4項(圖1)。

圖1 競技體操比賽

圖1 競技體操比賽

發展概況 隨著體操技術的發展,現在許多國傢已將競技體操改稱為 artistic gymnastics,直譯為“藝術體操”。為瞭區別於女子持輕器械做的體操(國際上稱為韻律體操 rhythmic gymnasti-cs,中國舊譯為藝術體操),中國仍用“競技體操”這一習慣名稱,簡稱體操。競技體操對人的體態和意志的鍛煉有很大價值,有較強的藝術性,動作優美,難度大,變化多,深為青少年和廣大群眾所喜愛。1896年,在希臘舉行的第1屆奧林匹克運動會上,競技體操被正式列為比賽項目,包括男子雙杠、單杠、鞍馬、吊環和爬繩等項。1903年,在比利時安特衛普舉行瞭第1屆世界體操錦標賽。1928年在荷蘭舉行的第9屆奧運會和1934年在匈牙利舉行的第10屆世界體操錦標賽中,開始有女子競技體操比賽。男子競技體操的6個項目是在1936年第11屆奧運會上確定的。女子競技體操的4個項目到1952年在赫爾辛基舉行的第15屆奧運會上才確定。競技體操在中國的開展比較晚。在1948年的全國運動會上,雖將體操列為表演性項目,但也隻有單杠、雙杠兩項。中華人民共和國成立以後,體操得到蓬勃發展。1952年,中國人民解放軍第1屆運動會上首次舉行瞭體操比賽。1953年在北京舉行的全國田徑、體操、自行車運動大會,是第1次全國性競技體操比賽。比賽項目,男子有單杠、雙杠、自由體操和縱跳箱;女子有雙杠、自由體操和橫跳箱。1954年,全國性體操比賽開始按國際上通行的競技體操比賽項目進行。從1955年起,中國每年都有1~2次全國性體操比賽。由於競技體操技術水平不斷提高,體操運動健將從1956年的16名,發展到1981年的477名;國傢級裁判員由1957 年的20名,發展到1981年6月份的177名,其中15名通過考試獲得瞭國際體操聯合會頒發的國際裁判證書;到1981年底止,又有51名體操教練員被授予國傢級教練員稱號。

1958年,中國體操隊第1次參加瞭在莫斯科舉行的第14屆世界體操錦標賽,男隊獲團體第11名,女隊獲團體第7名。1962年,中國體操隊參加瞭在佈拉格舉行的第15屆世界體操錦標賽,男隊獲團體第4名,女隊獲團體第6名;在單項決賽中,中國運動員於烈烽以他獨創的“單環全旋”技術和優異的成績,取得瞭鞍馬比賽第3名。1963年,中國體操隊參加瞭在雅加達舉行的第1屆新興力量運動會。在這次比賽中,中國男女隊都獲得團體亞軍;在男、女全能和10個單項決賽中,中國運動員獲得7個項目的冠軍;16歲的王維儉取得瞭女子全能和自由體操、平衡木、跳馬等4項冠軍。1974年9月在德黑蘭舉行的第7屆亞洲運動會上,中國體操隊獲得男、女團體冠軍;在男、女全能和10個單項的決賽中,中國選手共獲6枚金牌、8枚銀牌和2枚銅牌;28歲的蔣紹毅獲得女子全能和3個單項的冠軍。1978年12月第8屆亞洲運動會在曼谷舉行,中國男、女體操隊再次蟬聯團體冠軍,並囊括瞭男、女個人全能的前3名,共獲得10枚金牌、8枚銀牌、5枚銅牌。

1979年12月,第20屆世界體操錦標賽在美國沃斯堡舉行。33個國傢的330名強手參加瞭比賽,中國運動員獲得男子團體第5名和女子團體第4名。15歲的馬燕紅以19.825分的優異成績,同德意志民主共和國選手M.格瑙克並列高低杠世界冠軍。

1980年8月,中國體操隊參加瞭在美國哈特福德舉行的國際體操邀請賽。在這次比賽中,中國男、女隊均獲團體冠軍,李翠玲獲女子全能冠軍;全隊共獲得9枚金牌、8枚銀牌、3枚銅牌。

1980年世界杯體操比賽在加拿大多倫多市舉行。中國派出李月久、黃玉斌、朱政等優秀運動員參加瞭這次比賽。李月久獲男子雙杠冠軍、自由體操第2名和全能第5名。黃玉斌與蘇聯選手Б.馬庫茨並列吊環冠軍,並獲雙杠第3名,朱政獲女子高低杠第3名。

1981年7月在佈加勒斯特舉行的第11屆世界大學生運動會上,中國18歲的廣西選手李寧,奪得男子自由體操、鞍馬、吊環3枚金牌,李月久獲得跳馬金牌,李小平並列鞍馬第1名。

1981年11月在莫斯科舉行瞭第21屆世界體操錦標賽。中國男隊獲團體第3名,女隊獲團體第2名。童非和馬燕紅分別獲男女全能第4名。在單項比賽中,李月久與蘇聯Ю.科羅廖夫並列自由體操冠軍,李小平與德意志民主共和國M.尼古拉並列鞍馬冠軍,馬燕紅獲高低杠亞軍,陳永妍獲平衡木亞軍,黃玉斌獲吊環亞軍,吳佳妮獲平衡木第3名。

技術 競技體操技術在第二次世界大戰以後得到瞭迅速發展。50~60年代大多是在單一技術的基礎上提高動作的難度,如空翻一周、兩周,空翻轉體360°、720°。進入70年代,競技體操技術發展突飛猛進。1972年慕尼黑奧運會體操比賽中,日本運動員塚原光男在單杠比賽時做瞭一個“團身後空翻轉體180°接團身前空翻轉體180 °下”。這種將圍繞身體縱軸轉體巧妙地融合於沿身體橫軸翻轉兩周的“復合類空翻”動作,為體操技術的發展開辟瞭一個新的領域。此後,又從團身姿勢發展為屈體甚至直體姿勢,不僅向後做而且向前做,增加翻轉周數和轉體度數,並將此類動作移植到自由體操、雙杠、吊環、高低杠、平衡木等項目中,從而把體操項目的難度推向瞭一個新的階段。

國際體操聯合會規定,凡第1次在世界性比賽中出現的創新動作,都冠以創造該動作的運動員或國傢的名字。如“托馬斯全旋”、“塚原跳”、“沙金揚下”、“德式擺越”、“N.科馬內奇下”、“科爾佈特空翻”等。這種命名方式鼓勵瞭運動員大膽創新的精神,促進瞭新技術、新動作的發展。

比賽 競技體操在奧運會和世界體操錦標賽等大型比賽中,按團體賽、個人全能決賽和個人單項決賽3種比賽進行。其中包括規定動作比賽和自選動作比賽。

第Ⅰ種比賽──團體賽,包括規定動作比賽(Ⅰa)和自選動作比賽(Ⅰb),以各隊在各單項競賽中規定動作較優的前5名與自選動作較優的前5名得分總和確定團體成績和名次。另外選出全能(Ⅰa加Ⅰb的分數)的前36名運動員參加第Ⅱ種比賽(個人全能決賽),各單項的前8名參加第Ⅲ種比賽(個人單項決賽)。

第Ⅱ種比賽──個人全能決賽。隻比自選動作。成績是以第Ⅱ種比賽的得分與第Ⅰ種比賽全能得分一半之和來確定個人全能成績和名次。每個國傢參加第Ⅱ種比賽的人數不能超過3名。

第Ⅲ種比賽──個人單項決賽。隻比自選動作。成績的確定是以第Ⅲ種比賽的得分與第Ⅰ種比賽該項得分的一半之和,確定個人單項成績和名次。每個國傢參加第Ⅲ種比賽的人數,每項不能超過2名。

比賽可以男、女分場進行,也可以同場進行。世界體操運動比賽的規定動作由國際體操聯合會技術委員會制訂,其他不同水平比賽的規定動作也可由相應的競賽組織機構負責制訂。規定動作滿分是10分,其中包括熟練性加分因素。自選動作是由運動員根據規則對一套動作的難度和組織編排的具體要求,結合個人的特點、風格自己編制的;滿分是10分,其中包括驚險性、獨特性、熟練性的加分。

為瞭推動和適應體操運動的發展,體操競賽的評分方法也不斷發展變化。在第二次世界大戰以前,評分方法比較簡單。1938年,國際體操聯合會技術委員會決定:在評分中設置4名裁判員,去掉最高分和最低分,以兩個中間分的平均數,作為最後得分;還規定瞭在不同得分區限內兩個中間分差額的限制,超出范圍即為無效分。這種評定最後得分的方法一直沿用至今。1948年,第二次世界大戰後的首屆奧運會(即第14屆奧運會),舉行瞭裁判員宣誓儀式,並在每個裁判組中增加1名裁判長,負責監督和幫助4名裁判員進行工作。1949年,第1次制訂出版瞭國際體操評分規則。此後,隨著運動技術水平的不斷發展提高,評分規則和方法也得到不斷的改進和充實,並逐漸形成瞭比較完善的難度動作分類表(將常見的各個項目的動作,從易到難分成A、B、C三個難度組,運動員根據規則中對3種難度動作數量的要求和組織編排中對各項目特定技術的具體規定,結合自己的情況進行選擇)。1964年又制定瞭新的評分規則,取消瞭規定動作比賽中允許重做的規定,並舉辦第1屆洲際裁判員訓練班(此後每4年舉辦一次),以便研究技術,統一評分標準。

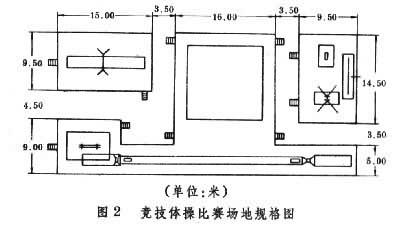

規則規定,在多數體操項目的比賽中,允許教練員在器械旁對運動員進行保護,但幫助(包括用語言幫助)運動員完成動作,則要扣分。男子自由體操、女子自由體操和平衡木的一套動作,有完成時間的規定。女子自由體操必須在音樂伴奏下進行(可由鋼琴師到現場伴奏;也可用管弦樂的錄音磁帶伴奏,但不準用樂隊伴奏或伴唱)。體操比賽可以在體操館(場)中高1~1.20米的比賽臺上進行。運動員在臺上完成各項比賽。裁判員、工作人員、教練員及其他有關人員,均在臺下進行工作(圖2)。

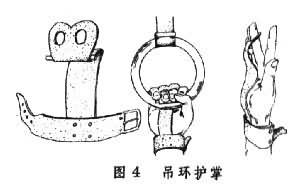

體操護掌 體操運動員在單杠、吊環、高低杠等項比賽中用以保護手掌的護具。護掌用堅韌的皮革制成,一端有孔洞,套在中指和無名指上;另一端用皮帶固定在手腕上。用護掌可以減輕手與器械的直接摩擦,防止手掌起泡和揭皮,也可幫助運動員更牢靠地握緊器械,完成高難度的、大幅度的擺動動作。這種護具的進一步改革,對促進體操技術的發展起瞭一定的作用(圖3、圖4)。

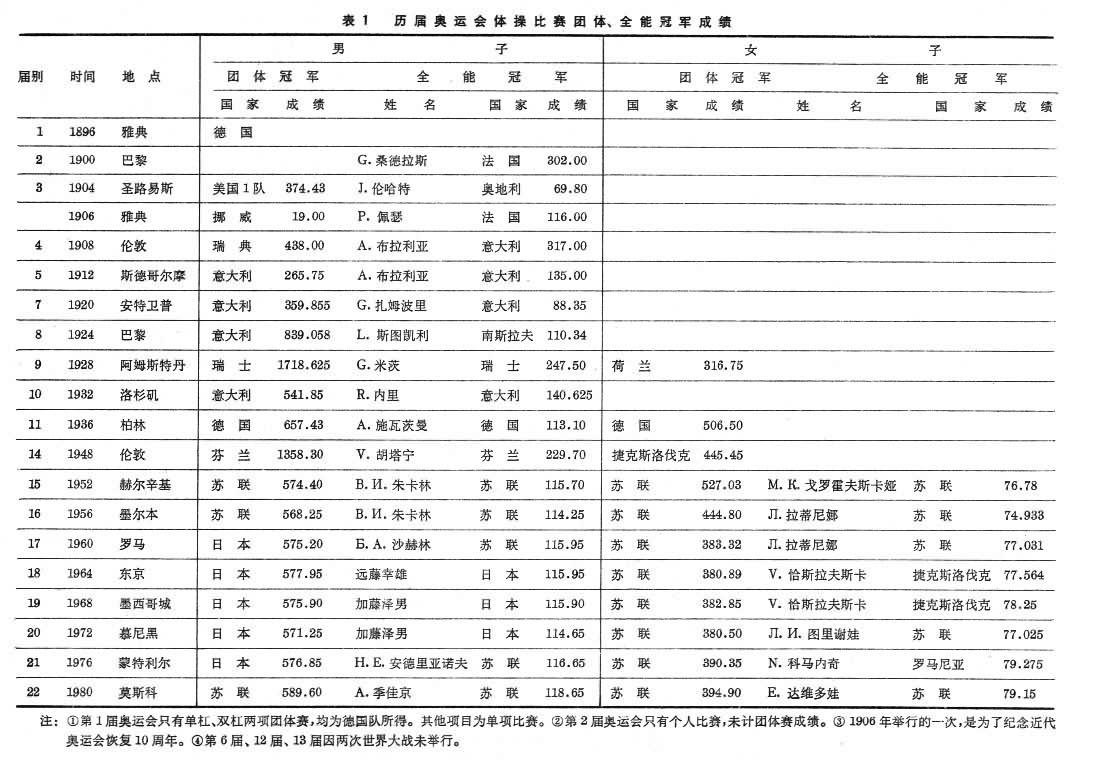

表1 歷屆奧運會體操比賽團體、全能冠軍成績 表2 歷屆世界體操錦標賽團體、全能冠軍成績

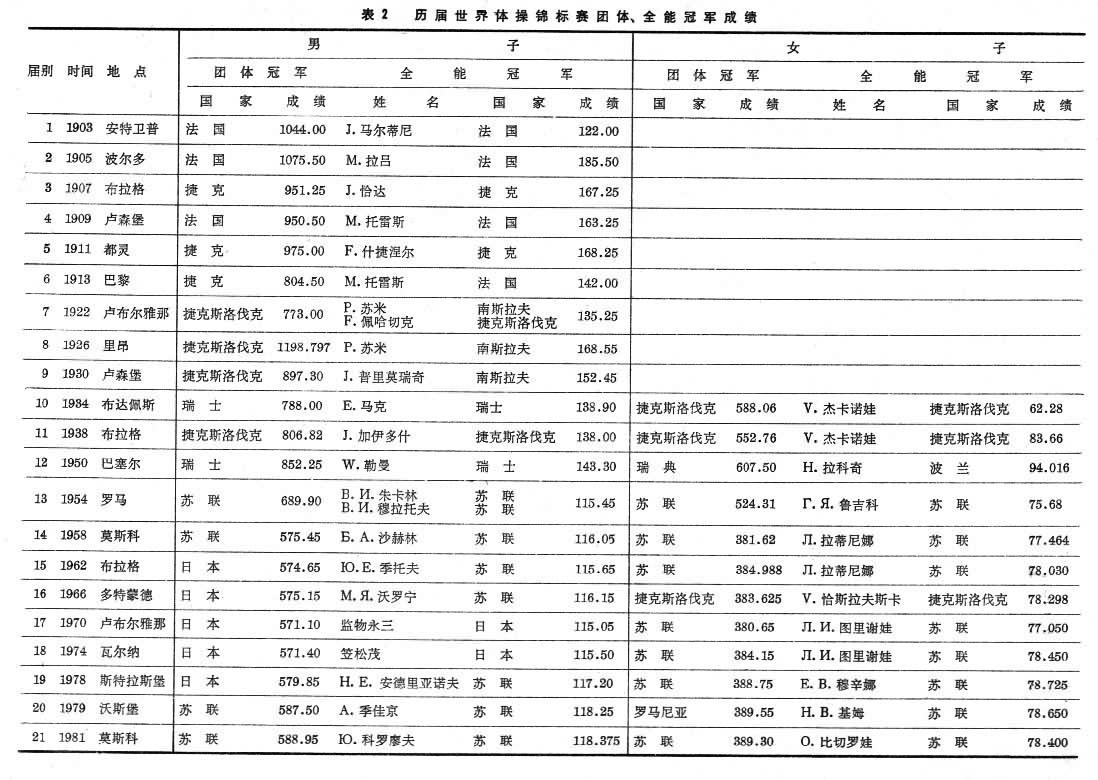

表2 歷屆世界體操錦標賽團體、全能冠軍成績

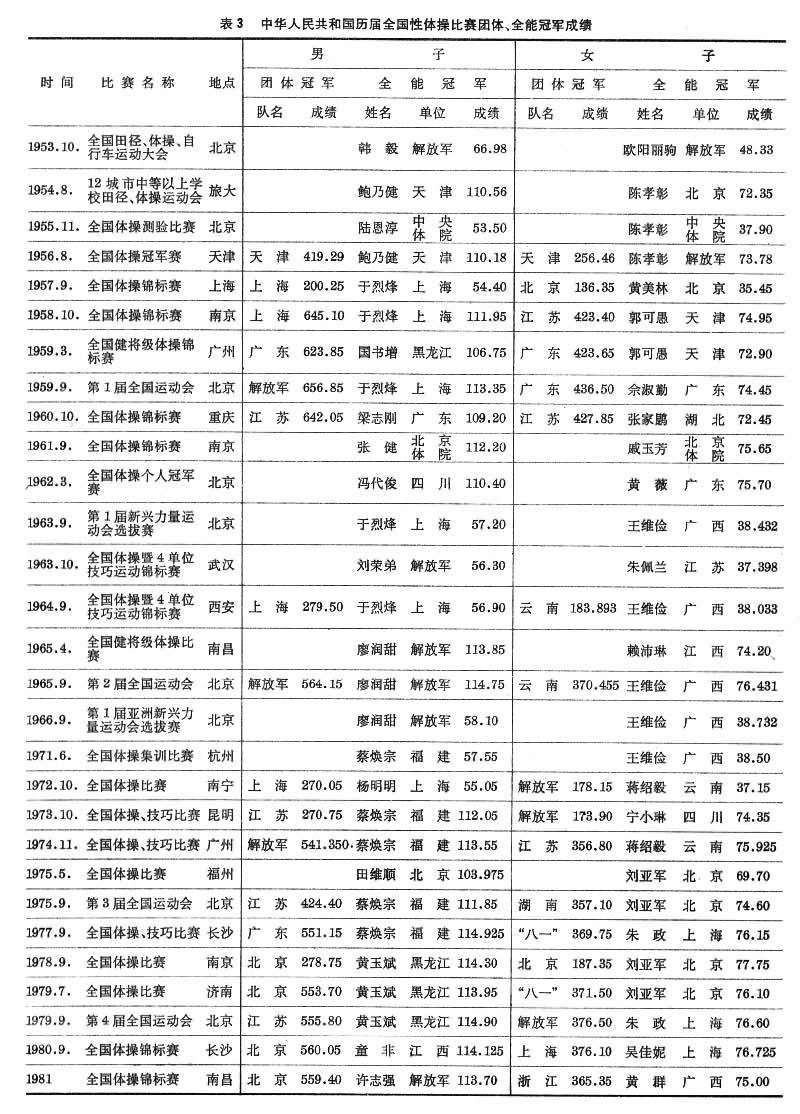

表3 中華人民共和國歷屆全國性體操比賽團體、全能冠軍成績

表3 中華人民共和國歷屆全國性體操比賽團體、全能冠軍成績

鎂粉 即碳酸鎂(MgCO3)。有粉狀、塊狀兩種。是在體操或其他一些需要握牢器械的運動項目中,為瞭防滑,運動員在手上塗擦的一種防滑劑。碳酸鎂與手上的汗液混合,可以增加手掌與器械間的摩擦力,便於緊握器械,順利完成練習或競賽動作。

中國著名體操運動員

馬燕紅 (見馬燕紅)

李月久(1957~ ) 上中學時曾參加1974年在德意志聯邦共和國舉行的世界中學生運動會,獲男子個人全能冠軍。他在競技體操的幾個項目中,創造瞭一些新的高難動作。在1980年美國哈特福德國際體操邀請賽中獲得自由體操冠軍;在1980年加拿大多倫多市舉行的世界杯體操比賽中獲雙杠冠軍。1981年,在羅馬尼亞舉行的第11屆世界大學生運動會上,獲跳馬第1名;同年,以19.775 分的優異成績與蘇聯選手Ю.科羅廖夫並列第21屆世界體操錦標賽的自由體操冠軍。

黃玉斌(1958~ ) 12歲時開始練習體操。1976年進入北京體育學院學習。黃玉斌體型勻稱,動作幅度大、線條美。1978、1979年在全國體操錦標賽中,曾兩次獲得全能冠軍。1980年在世界杯體操比賽中,以翻上成水平支撐等用力動作、精確的大回環和穩健的下法,獲得瞭19.55分,與蘇聯選手Б.馬庫茨並列吊環冠軍。在1981年第21屆世界體操錦標賽上奪得吊環第2名。

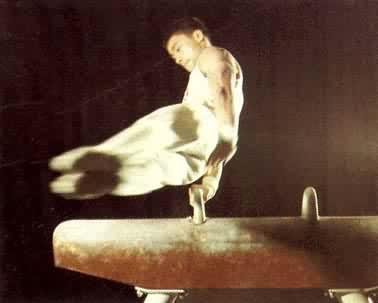

李小平(1962~ ) 1979年全國體操錦標賽獲得鞍馬冠軍。1981年第21屆世界體操錦標賽以19.900分的成績,與德意志民主共和國選手M.尼古拉並列鞍馬第1名;同時以116.925分的成績獲得個人全能第7名。李小平的鞍馬動作難度大、質量高、動作舒展,他在這次世界比賽中獨創瞭縱向後移的高難動作。(見彩圖)

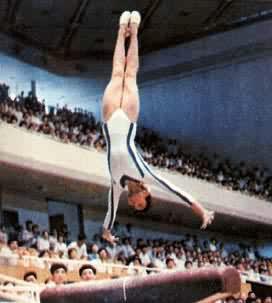

女子跳馬──直體塚原跳

女子跳馬──直體塚原跳

鞍馬──側撐單環

鞍馬──側撐單環