自由簧管氣鳴樂器。是中國歷史悠久的吹管樂器。笙與竽為同一樂器,區別在於音位排列及簧片數目不同,36簧為竽,13~19簧為笙。宋代以後,竽逐漸消逝,笙至今仍廣泛用於民族管弦樂隊。

笙

笙

歷史 笙的起源很早,從殷墟(公元前1401~前1122)出土的甲骨文字中已有“

”(竽)的象形文字記載。在春秋戰國至漢以前,竽與笙都被視為重要樂器,竽更被重用。《韓非子·內儲說》載,齊宣王(公元前342~前324在位)“使人吹竽,必三百人”,可見當時竽在音樂中的重要地位。漢唐時期,竽在音樂中的地位逐漸下降,隻限在宮廷雅樂和接近雅樂的雲韻樂中使用。在隋唐燕樂中,竽已經沒有地位。宋代以後,隻有笙,人們反倒把笙稱為竽。唐代出現瞭義管笙,陳暘

《樂書》中記載有:“大樂所傳之笙十七簧。舊外設二管不定置,謂之義管,每變均易調則更用之。”所謂義管就是準備臨時換用的笙管,可變調。笙有17簧、21簧、24簧和36簧,有圓笙、方笙、加鍵擴音笙、抱笙、次中音小排笙等。

”(竽)的象形文字記載。在春秋戰國至漢以前,竽與笙都被視為重要樂器,竽更被重用。《韓非子·內儲說》載,齊宣王(公元前342~前324在位)“使人吹竽,必三百人”,可見當時竽在音樂中的重要地位。漢唐時期,竽在音樂中的地位逐漸下降,隻限在宮廷雅樂和接近雅樂的雲韻樂中使用。在隋唐燕樂中,竽已經沒有地位。宋代以後,隻有笙,人們反倒把笙稱為竽。唐代出現瞭義管笙,陳暘

《樂書》中記載有:“大樂所傳之笙十七簧。舊外設二管不定置,謂之義管,每變均易調則更用之。”所謂義管就是準備臨時換用的笙管,可變調。笙有17簧、21簧、24簧和36簧,有圓笙、方笙、加鍵擴音笙、抱笙、次中音小排笙等。

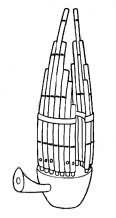

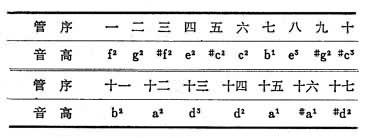

形制 笙由笙鬥、簧片、笙腳、笙苗、笙箍、按音孔等組成。笙鬥最早用匏(葫蘆)制,到唐朝改為木制,現代則為銅制。簧片最早用竹或葦做成,現用銅制。笙苗用竹管,可容右手食指插入。17簧D調笙的音位見下圖:

17簧D調笙音位圖

17簧D調笙音位圖

笙的發聲是當手指按閉音孔時,笙苗內的空氣柱和簧片發生耦合振動,引起發聲。音的高低與簧片上簧舌的長短及響眼位置的高低兩者的配合有關。響眼以下的管長確定空氣柱的振動長度,其固有頻率與簧片頻率相合時才產生共鳴。按孔起破壞空氣柱振動長度的作用,因此不按閉音孔就不發音。簧舌越短,位置越低,則音越高,反之音越低。

演奏 笙的音色明亮、甜美。能同時吹奏幾個音,不但能吹奏四度、五度、八度等傳統和音,還能吹奏三和弦、七和弦以及較復雜的和弦,使發音更為豐滿。笙的演奏技法有打音、呼打、顫指、歷音、滑音、二聲部演奏技法等;口中技巧有單吐、雙吐、三吐、腹顫音、嘟嚕、呼舌、鋸氣等。它不但能獨奏、重奏,也能在合奏中起到組合作用。笙的獨奏曲有《鳳凰展翅》、《晉調》等。