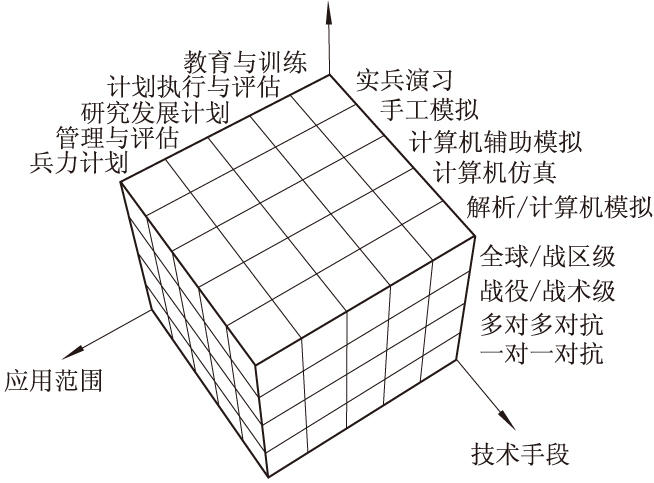

運用實物、文字和符號等手段,對作戰環境和作戰過程進行模仿的技術、方法和活動。按所採用的技術手段分為實兵演習、手工類比、電腦輔助類比、電腦類比等;按應用範圍分為作戰研究與評估、裝備規劃與論證、教育與訓練等方面的作戰模擬;按規模大小分為武器格鬥、分隊戰術、合同戰術、戰役、戰略等作戰模擬。現代條件下主要指電腦類比。目的是研究作戰規律,啟迪作戰思想,探討作戰指導原則,為軍事決策提供科學依據。在國防系統分析、作戰方案評估、戰法研究、武器論證、教育訓練和後勤保障障等方面有廣泛應用。

圖1 作戰模擬分類矩陣示意圖

圖1 作戰模擬分類矩陣示意圖

歷史沿革 公元前6世紀,中國軍事傢孫武就已運用作戰模擬方法進行戰爭推演。1811年始,普魯士的馮·萊斯維茨父子將地形模型引入作戰模擬遊戲,並在對其加以改進後用於模擬實際戰鬥,被認為是近代作戰模擬的真正發明者。1914年,英國工程師F.W.蘭徹斯特提出的描述交戰過程中雙方兵力變化關系的微分方程組,即蘭徹斯特方程,是早期的作戰模擬解析模型。在兩次世界大戰中,許多國傢曾用室內作戰模擬來試驗作戰計劃。第二次世界大戰後,作戰模擬技術在美國獲得瞭極大的發展。20世紀50年代初,美國學者成功設計瞭全計算機化的蒙特卡羅法模型。60年代後,隨著軍事運籌學和系統工程理論以及計算機技術的不斷發展,進入瞭廣泛使用計算機的新階段。80年代以來,隨著計算機網絡技術的迅速發展,出現瞭以分佈交互仿真技術為標志的多項技術突破。特別是1995年提出高層體系結構(HLA)後,作戰模擬快速走向規范化、標準化,使作戰模擬及其應用得到瞭進一步發展。

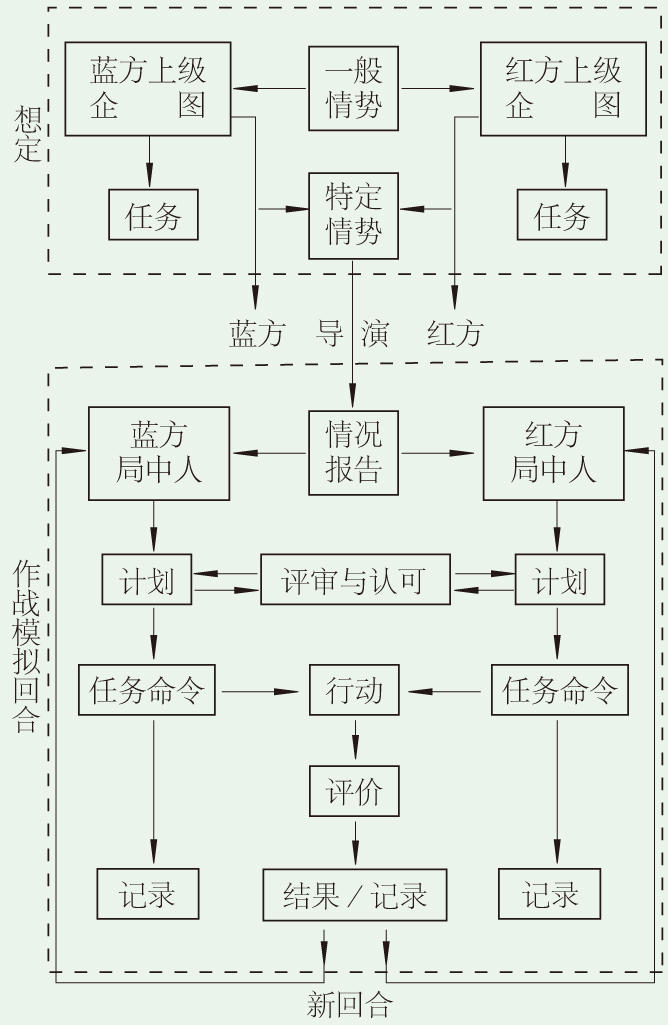

圖2 作戰模擬的組織流程示意圖

圖2 作戰模擬的組織流程示意圖

系統組成 系統一般由人員、設備、模型和數據4個基本部分組成。①參加的人員有對抗人員(局中人)、導演或裁判、軍事運籌人員、工程技術人員、輔助人員等,人員的類型和數量根據作戰模擬的目標、規模和方式確定,其中對抗人員又按模擬的情況分為紅方、藍方,有時還有綠方(中立方)。②設備包括計算機、計算機網絡、投影設備、通信設備等。③模型即數學模型,包括指揮模型、各種作戰行動模型、行動效果模型等。④數據包括武器裝備數據、作戰環境數據、作戰規則數據、作戰想定數據等(圖1)。

模擬步驟 ①準備階段。包括確定作戰模擬的目的和目標,編寫想定、選定或構造模型,準備數據,編組人員,安裝和調試設備等項工作。②模擬階段。通常表現為一系列的模擬回合,每一回合都由雙方指揮員根據其掌握的當前戰場態勢擬制出作戰計劃或命令,由導演認可後下達(或輸入模型)執行,命令執行的結果由導演裁決或通過模擬產生,並反饋給雙方指揮員,然後進行下一回合模擬。如此循環往復直至達到預期的目的為止。③分析階段。依據作戰模擬的目的,對在各模擬回合中所獲得的一系列數據進行統計、整理和分析,形成模擬分析報告,以便對方案作出評價或啟發新的思想(圖2)。

推薦書目

王壽雲. 軍事系統工程的理論與實踐. 北京: 國防工業出版社, 1998.

王可定. 作戰模擬理論與方法. 長沙: 國防科技大學出版社, 1999.