中國木偶藝術歷史悠久,流傳地域廣闊、藝術表現豐富。其起源與發展,大體可分九個階段。

原始巫儀中的萌芽 隨著人類靈魂意識的形成,宗教觀念的建立,產生瞭人像雕塑。遼寧後窪遺址出土的雕塑人像帶有明顯的偶藝特徵。該遺址距今6 000年左右,出土29件雕塑人像和動物像。有滑石雕和陶塑兩種,都是獨立的小型圓雕和圓塑。人像中有人鳥合一與人猴合一的形象,還有有幾件是底部中間有孔或上下有孔貫通的人像,研究者認為可能是插在木棍上手擎舞弄或穿入線帶,在巫儀中作為崇拜的對象,是後世杖頭木偶與提線木偶的萌芽。

玉飾舞人和樂舞俑 距今5 000年的紅山文化中已有鳥、龍、蟬、魚等動物玉飾出現。東周至漢代出現的玉佩舞人,多為扁平玉版雕成,高3~6厘米,有雙人連體與單身舞人兩種,雕鏤技藝高超。戰國的琢工繁復細致;漢代的簡潔生動,著當時流行舞服。上為長袖交頸深衣,下則長裙曳地,大帶束至胸部,以顯示舞人身材的修長與輕盈。一袖高揚至頭部,一袖下垂或橫於腰際,舞姿婀娜,誇張而逼真地表現瞭楚漢樂舞“纖腰間長袖”的藝術特色。自春秋戰國至漢代,出現瞭大量風格造型各異的樂舞俑人。如陜西出土的漢代彩繪女舞俑,面容文靜,體態修長,或拂袖,或拱手,舞袖或揚或垂。近年江蘇出土一個舞俑,體如遊龍,神若驚鴻,造型生動,令人嘆為觀止。山東濟南出土的漢代樂舞百戲俑群,在長不到一米、寬不足半米的陶盤上有20多個俑人。四川出土的俳優舞俑,神態生動,為漢俑傑作。以上種種為木偶造型奠定藝術基礎。

機關偶人與水轉百戲的記載和活動大木偶的出土 《史記·孟嘗君傳》記載的木偶人與土偶人的對話,反映當時以多種材質制造俑的現實。機關偶人的最早記載是在周穆王西巡時,偃師獻來的能表演的偶人。“穆王驚視之,趣步俯仰,信人也。巧夫,領其頤則歌合律,捧其手則舞應節,千變萬化,惟意所適。”(《列子·湯問》)梁元帝蕭繹撰寫的《金樓子》也記載瞭類似故事。《樂府雜錄》記載,漢高祖劉邦在平城為冒頓所圍時,陳平知冒頓妻閼氏妒忌,造極美麗偶人,運機關舞於城墻之上,閼氏望見,以為活人。“慮下其城冒頓必為納妓女,遂退軍”。信其事者,稱為是傀儡戲的源起;不信者以為是無稽之談。記載機關偶人巧奪天工的種種“不稽之談”,自漢末至隋唐,代有傳聞,以機關偶人歌舞宴客、化緣禮佛、擊磬撞鐘、彈箏鼓瑟……反映當時制造木偶的高超技藝。

1978年山東萊西漢墓出土由13根木條組成的活動大木偶(通高193厘米)。有人認為是提線木偶的肇始。萊西漢墓活動大木偶究竟蘊涵著何種意義,尚待進一步研究,但它作為中國木偶藝術古老的物證卻是肯定的。同時出土的還有10餘個木偶,唯有這一木偶與真人等高,頭顱由整段木塊雕成,有耳、目、口、鼻。軀幹、四肢,根據骨骼長短、粗細分別雕刻。整體由13段木條組成,全身機動靈活,可坐、可立、可跪。這具木偶的腹、腿等部位鉆有許多小孔,旁邊還有一根可能是用來調變木偶手腳牽線的銀條。這具木偶證明,漢代已經有瞭可以操縱的、活動的木偶。是表演故事,還是隻作為殯葬中的儀式之用尚待進一步研究。三國時代馬鈞制作的以水力發動的木偶,就是有名的“水轉百戲”。《魏志·杜夔傳》載:“時有扶風馬鈞,巧思絕人,至令木人擊鼓吹簫,作山嶽,使木人跳丸、擲劍、緣桓、倒立。”

《大業拾遺記》曾描寫隋煬帝敕別殿學士杜寶修《水飾圖經》十五卷。書成之時,三月上巳日會群臣於曲水,以觀種種“水飾”表演。“木人長二尺許,衣以綺羅,裝以金碧,及作雜禽獸魚鳥,皆能運動如生,隨曲水而行。”木人還能捧酒缽在船上為眾人斟酒,且能自動收杯。《北史·柳䛒傳》(卷七十一)記述柳䛒深受煬帝寵幸,“與同榻共席,恩比友朋;帝猶恨不能夜召,乃命匠刻木為偶人,施機關,能起坐拜伏,以像䛒。帝每月下對飲酒,輒令宮人置於座,與相酬酢,而為歡笑”。

由“喪傢之樂”到“賓婚嘉會之娛”的木偶藝術 在西漢,已有能活動的歌舞俑,但當時主要是喪葬之傢舉行祭獻儀式時作為喪樂的一種形式,直到漢末才用於“賓婚嘉會”,成為喜慶娛樂活動。當時這種充當喪傢之樂的活動俑人被稱為傀儡子。杜佑《通典》中載:“窟礧子,亦雲傀礧子,作俑人以戲,善歌舞,本喪傢樂也。漢末始用之於嘉會。”劉昭註《續後漢書·五行志》引應劭《風俗通》說:“時京師賓婚嘉會皆作魁礧,酒酣之後,續以挽歌。魁礧,喪傢之樂;挽歌,執紼相遇和之者。”由喪傢之樂發展為表演性的由人操縱的木偶表演,至北齊(550~577)才正式出現。《舊唐書·音樂志》載:“窟礧子作偶人以戲,善歌舞。齊後主高緯尤所好。”《樂府廣題》更具體指出齊後主喜好的傀儡戲表演中有個名叫郭公的人物:“北齊後主高緯雅好傀儡,謂之郭公,時人戲為郭公歌。”一時郭公或郭禿成為傀儡的代名詞。這種傀儡表演大概是滑稽詼諧、能歌善舞的,因此有的書中亦稱為舞郭公。宮廷中的木偶表演,隨著南北朝時期王朝的頻繁交替,漸漸流入民間。但在獨立的木偶表演漸趨成型的同時,以工藝巧思創造的機關木人和喪傢之樂中富有神秘色彩的傀儡子的發展,可以看出中國木偶藝術的多樣性和與時俱進的品格。

唐代宮廷與民間多姿多彩的木偶藝術《舊唐書·音樂志》稱:“散樂有窟礧子等戲……置教坊於禁中以處之。”說明宮廷已有正式的木偶戲演出。傳為唐玄宗所作的《傀儡吟》所描繪的情狀,顯示當時宮廷木偶的制作和表演都達到很高水平:“刻木牽線作老翁,雞皮鶴發與真同。須臾弄罷寂無事,還似人生一夢中。”把觀賞者感受寫得深切生動。從“刻木牽線”可看出是提線木偶表演。敦煌31窟唐代壁畫上的木偶就是杖頭木偶。

唐代木偶藝術的發展,與多門類藝術的促進有關。《北夢瑣言》載:“唐崔侍中安潛鎮西川。頻於宅使堂前弄傀儡子。軍人百姓,穿宅觀看,一無禁止。”這段記載反映官員宅邸中的木偶戲演出。韋絢《劉賓客嘉話錄》記載的則是市井的演出:“大司徒杜公在維揚,嘗召賓幕閑語:‘我致仕之後,必買一小駟八九千者,飽食訖而跨之。著一粗佈爛衫,入市看盤鈴傀儡足矣。’……司徒深旨不在傀儡,蓋自污耳。”盤鈴傀儡是老百姓市井觀賞的藝術,演出的形式和內容不得而知。

作為“喪傢之樂”的木偶藝術在唐代也有新發展,即祭盤木偶戲。封演《封氏見聞記》卷六“道祭條”所記太原節度使死後“祭盤木偶戲”演出的情況:“天寶後送葬,祭盤高至八九十尺,用床三四百張,窮極技巧。大歷中,太原節度使辛雲京喪日,諸道節度使人修祭。范陽祭盤最為高大,刻木為尉遲公突厥鬥將之戲,機關動作,不異於生。祭訖,靈車欲過。使者請曰:‘對數未盡。’又停車設項羽與漢高祖會鴻門之象。良久乃畢,縗絰者皆手擘佈幕,收哭觀戲。事畢,孝子陳語於使人:‘祭盤大好,賞馬兩匹。’”

唐代宗大歷年間距玄宗天寶不過40多年,木偶戲的普及發展已經很可觀。祭盤成為一個特殊的木偶舞臺,木偶戲已不是禮儀性程序,而且成為一個獨立的觀賞性節目,甚至送葬的人們都收哭觀戲。

機關木偶酌酒行觴、伺候梳妝,“木婦人妝飾,窮極巧妙”。木偶制作和木偶表演在唐代都有瞭很大發展,出現瞭扯線木偶、手托木偶和盤鈴傀儡等多種形式。為宋元傀儡戲的繁榮打下瞭基礎。

圖1 宋劉松年作《傀儡嬰戲圖》(臺北“故宮博物院”藏)

圖1 宋劉松年作《傀儡嬰戲圖》(臺北“故宮博物院”藏)

宋元木偶戲的繁榮 宋代東京汴梁和南宋國都臨安(杭州)出現瞭專門表演民間藝術的場所(勾欄瓦舍),民間木偶戲作為獨立的表演藝術繁榮起來(圖1)。木偶戲時稱傀儡戲,以表演形式分有杖頭傀儡、懸絲傀儡、藥發傀儡、水傀儡、肉傀儡等多種,表演內容則涵蓋瞭宋代蓬勃發展的說唱藝術門類。吳自牧在《夢粱錄》卷二十“百戲伎藝”篇中說:“凡傀儡,敷衍煙粉、靈怪、鐵騎、公案、史書歷代君臣將相故事話本,或講史,或作雜劇,或如崖詞。如懸絲傀儡者,起於陳平奇解圍故事也。今有金線盧大夫、陳中喜等,弄得如真無二,兼之走線者尤佳。更有杖頭傀儡,最是劉小仆射傢數果奇,大抵弄此,多虛少實,如巨靈神、姬大仙等也。其水傀儡者,有姚遇仙、賽寶哥、王吉、金時好等,弄得百憐百惜。兼之水百戲,往來出入之勢,規模舞走,魚龍變化奪真,功藝如神。”

圖2 早期的提線木偶頭

圖2 早期的提線木偶頭

圖3 早期的提線木偶頭

圖3 早期的提線木偶頭

宋元傀儡戲的繁榮在文物考古和當時人的吟詠中也有反映。1977年河南濟源出土的兩件宋代瓷枕上就有兩幅傀儡戲圖,一為杖頭傀儡,一為懸線傀儡。北宋詩人黃庭堅有《傀儡》詩雲:“萬般盡被鬼神戲,看取人間傀儡棚;煩惱自無安腳處,從他鼓笛弄浮生。”楊大年的《傀儡》詩更將北齊的“郭公”和宋代變容的“鮑老”生動對照描述:“鮑老當筵笑郭郎,笑他舞袖太郎當;若教鮑老當筵舞,轉更郎當舞袖長。”

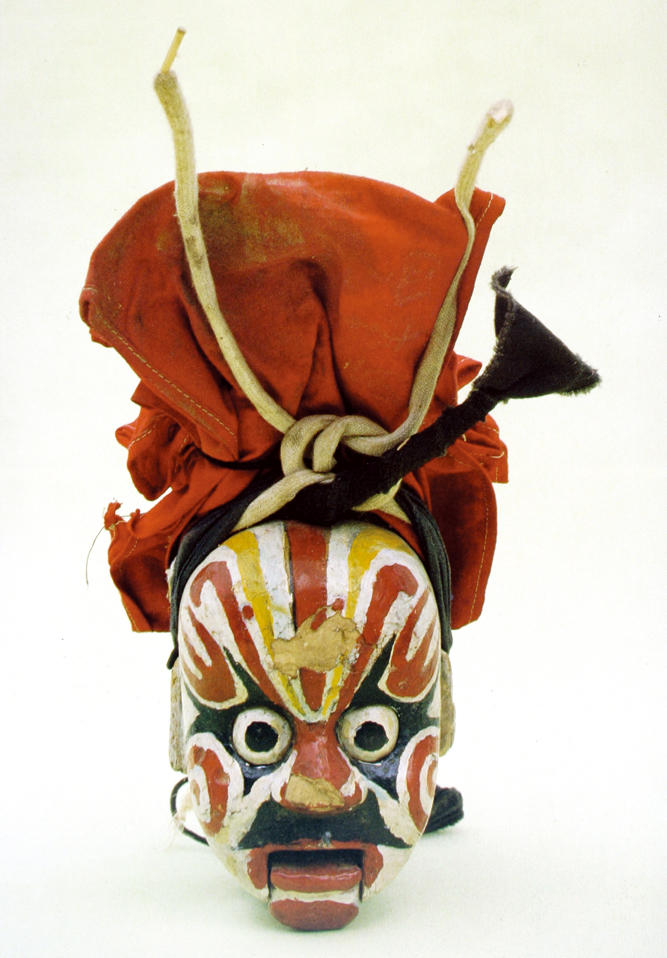

圖4 杖頭木偶醜角造型

圖4 杖頭木偶醜角造型

圖5 杖頭木偶龍君造型

圖5 杖頭木偶龍君造型

圖6 杖頭木偶馬武造型

圖6 杖頭木偶馬武造型

元代雜劇空前繁榮,人戲的光輝雖蓋過木偶戲,但從一些記載中仍可見其當時木偶戲的盛況。元末人楊維楨的《東維子文集》卷十一《朱明優戲序》記載瞭一位木偶藝人世傢出身的藝人朱明的操縱表演藝術:“明手蓋機警,而辯舌、歌喉,又悉與手應。一說一笑,真若出於偶人肝肺間,觀者驚之若神。松帥韓侯宴餘偃武堂。明供群木偶,為《尉遲平寇》、《子卿還朝》,於降臣民辟之際,不無諷諫所系,而誠非為一時耳目之玩者也。”朱明的木偶表演具有社會意義,操作技巧和言談、歌唱、說笑和諧一體,可惟妙惟肖地用偶人表演人物的性格、情志。《海南島志》載有“元代海南島已有手托木偶”。據說是從潮州傳入,說明木偶戲已經傳遍全國。

明代木偶戲的地方特色 木偶戲在傳播過程中特別多地與民間藝術結合,因而其地方特色越來越鮮明。如福建的提線木偶戲,就形成閩東、閩南、閩北、閩西、莆仙5種流派(圖2、圖3)。同是提線操縱,技巧唱腔卻各有特色。佈袋戲也如此。福建的佈袋戲又稱掌中戲,分南北兩派,南派屬泉州語系,北派屬漳州語系,以龍溪佈袋木偶最為有名,行當齊全,技巧純熟。流佈全國的杖頭木偶更是各有特色,人物造型、操縱技巧和各地方戲曲、民間音樂結合形成鮮明的地方特色(圖4、圖5、圖6)。明代的水傀儡也有瞭新的發展。明人劉若愚的《酌中志》卷十六有詳細描述。

清代與地方戲曲結合蓬勃發展的木偶藝術清代地方戲曲空前發展。木偶藝術從各地的戲曲中吸收滋養,形成各具特色的地方戲劇種或聲腔,如線胡腔(合陽線戲)、龍溪佈袋戲、廣東木偶戲、湖南杖頭傀儡戲、泉州傀儡戲、川北大木偶、成都精木偶等各種木偶劇種。在四川,與真人表演的川劇相對而言,民間稱木偶戲為小戲,川劇能演的劇目,木偶戲都能演,有的還比人戲更有特色。如四川木偶劇目中《火燒濮陽》、《水擒龐德》二劇,演出時木偶要脫成光身泅水、滾火,是人戲難以表現的。

清代木偶戲流佈全國,遠播海外,尤其東南亞、南洋群島、日本等地。1814年(嘉慶年間),泉州傀儡戲在南洋演出,盛況空前,有一副對聯形容:“實叻檳榔都演過,大小呂宋褒獎來。”被稱為扁擔戲的一人表演的流浪木偶班,南北東西各地皆有,亦有人從西伯利亞進入歐亞大陸演出。清代木偶戲在操縱、聲腔和美術工藝上都達到瞭新的最高水平。

現代中國木偶藝術的特色與成就 民國以來,上海的文化人率先創演“文明新戲”,20世紀30年代,虞哲光等人以現代的聲、光、景和新歌劇形式,改革傳統戲,創編瞭《文天祥》、《天鵝》、《長恨歌》等劇目,拓展瞭木偶藝術的題材和表現空間。40年代,京、津、滬等大城市先後成立新型木偶劇社,奠定瞭現代木偶藝術發展的基礎。

廣大農村,特別是傳統木偶藝術基礎雄厚的地方,如福建泉州、陜西合陽等地,依舊延續著古老的木偶劇目和戲曲型傳統(圖7、圖8)。

圖7 掌中木偶《西遊記》劇照

圖7 掌中木偶《西遊記》劇照

圖8 掌中木偶白闊造型

圖8 掌中木偶白闊造型

20世紀50年代,各地木偶班社紛紛改為木偶劇團,中央和地方常辦觀摩、會演,極大地提高瞭木偶戲藝人的社會地位和藝術水平。1955年4月首屆全國木偶戲、皮影戲觀摩演出會在北京舉行,12個省、市劇團參演,《蔣幹盜書》、《大名府》等劇目既傳統又富新意,現實題材出現,表現形式出新;同時舉行的展覽會,是木偶皮影珍品的首次聚展,為研究中華藝術提供瞭可貴資料。福建泉州的雕偶大師江加走的作品被視為國傢文物珍藏。木偶戲成為中外文化交流的使者不斷走出國門,並在國際舞臺上獲獎。

60年代,出現瞭《大鬧天宮》、《小放牛》、《鋼鐵小英雄》、《海上漁歌》等新作,題材、形式變化多樣,探索性增強。中國木偶戲已走出“草臺班”的舊套,成為新型的劇場藝術。1978年泉州木偶劇團大型神話劇《火焰山》的創作演出,標志著中國木偶藝術新的成果,該劇用提線、杖頭、佈袋三種形式表現人物,演員在操縱偶人表演時聲形並茂,富有激情,受到海內外觀眾和有關專傢學者的普遍好評。

80年代初,中國木偶皮影藝術學會成立,全國性“演出周”確立。80年代至90年代,中國木偶藝術確定 “老少咸宜,兒童為主”的方針,出現瞭一批新劇目,如《野天鵝》、《哪吒鬧海》、《龜兔賽跑》、《神嗩吶》、《火雲鳥》、《蛤蟆與鵝》,不斷有木偶戲作品獲文化部設立的表演藝術最高獎——文華獎。進入21世紀,又有不少傳統劇目和新劇目獲獎。如《少年嶽飛》、《神笛與寶馬》、《森林裡的故事》、《鐵牛李逵》、《兩個獵人》等。

中國木偶藝術電影早在20世紀40年代已經起步,1947年11月由陳波兒任編導,采用戲曲傳統演出形式拍攝的《皇帝夢》是中國的第一部木偶片。1957年,上海美術電影制片廠正式建立,專門設立木偶片組,拍攝瞭《三毛流浪記》、《半夜雞叫》等木偶片。70年代末,木偶片組擴大為木偶電影制片部,中國木偶藝術電影進入發展的新時期,先後拍攝瞭《阿凡提》、《蛐蛐》、《嶗山道士》、《擒魔傳》、《魚盤》、《連升三級》、《小天鵝與紅房子》等,並與日本木偶藝術傢合作拍攝瞭《不射之射》等結構嚴謹、氣勢磅礴的作品。