在國傢統一領導下,各少數民族聚居的地方實行區域自治,設立自治機關,行使自治權。這是中國共產黨和中國政府解決國內民族問題的基本政策和重要政治制度。各民族自治地方都是中華人民共和國不可分離的部分。

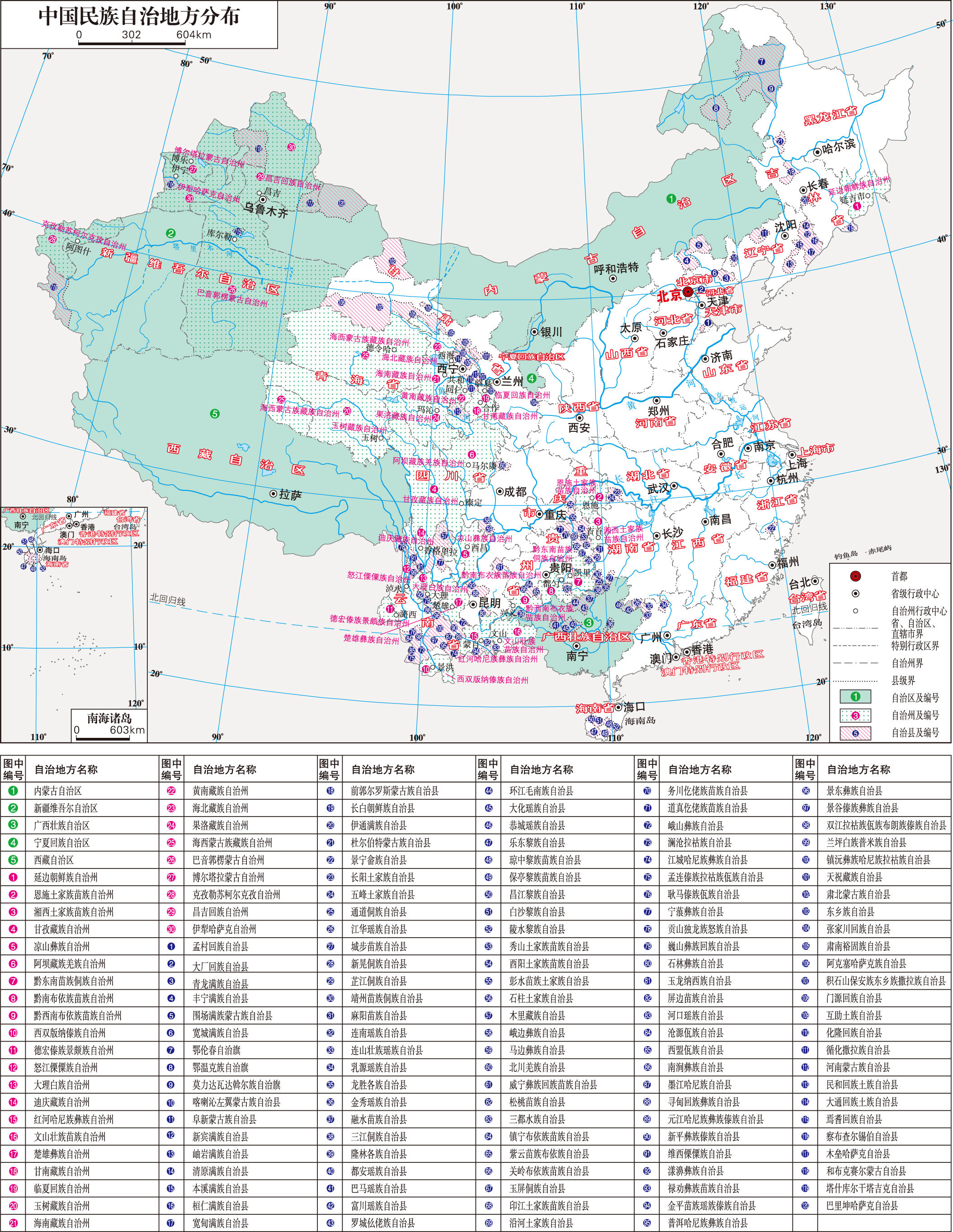

民族區域自治的歷史與現狀 中國共產黨對民族區域自治的理論和實踐曾進行過長期的探索。早在1931年11月,毛澤東領導的中華蘇維埃政府在《中華蘇維埃共和國憲法大綱》中,即把把各少數民族建立“自己的自治區域”作為設想的目標之一提出。1936年,中國共產黨在回族集中的寧夏豫旺(今同心縣)和海原等縣幫助建立瞭寧夏豫海縣回民自治政府。在1940年到抗日戰爭勝利前,又在陜甘寧邊區建立瞭一些回族和蒙古族的自治政府。這些自治政府的建立為民族區域自治政策的正式制定提供瞭實踐經驗。1947年5月1日,在中國共產黨領導下,內蒙古人民經過艱苦曲折的鬥爭終於建立瞭內蒙古自治區。這是中國第一個完全意義上的民族自治區。1949年9月,中國人民政治協商會議通過瞭具有臨時憲法性質的《中國人民政治協商會議共同綱領》,確認民族區域自治為解決國內民族問題的基本政策。1952年8月,中央人民政府正式頒佈瞭《中華人民共和國民族區域自治實施綱要》,對民族區域自治政策及其實行作瞭較為全面的闡述和具體的規定。1954年中華人民共和國第一部憲法和其後歷次修改的憲法都確認瞭這一政策和制度的地位。1984年5月31日,第六屆全國人民代表大會第二次會議通過瞭《中華人民共和國民族區域自治法》。2001年2月28日,第九屆全國人大常委會又完成瞭對該法的修改,在全國予以實施,使民族區域自治的實行有瞭明確的法律保障。中華人民共和國建立以來,民族區域自治政策不斷完善,民族自治地方陸續建立。截至2007年,全國共建有民族自治地方155個,其中自治區5個、自治州30個、自治縣(旗)120個。實行自治的少數民族45個,自治地方面積610萬平方千米,占全國總面積的64%。

民族區域自治的權利 民族自治地方設立自治機關,即自治區、自治州和自治縣的人民代表大會和人民政府,分屬國傢相應級別的地方政權機關,行使相應地方政權機關的職權。各級自治地方人民代表大會常務委員會的主任或副主任、自治區的主席、自治州的州長和自治縣的縣長均由實行自治的民族的公民擔任,自治機關的人員構成也盡量配備實行自治的民族和在本區域內的其他少數民族成員。自治機關有責任維護國傢的統一,確保憲法和法律在本地的實施,執行上級國傢機關的政策和規定,同時在不違背憲法和法律的原則下,有權根據本民族和當地的具體情況,制定和執行特殊的政策和靈活的措施,以加快本地經濟、文化各項事業的發展。主要自治權利有:民族自治地方的人民代表大會有權依照當地的政治、經濟和文化特點,制定自治條例和單行條例;上級國傢機關的決議、決定、命令和指示,如有不適合民族自治地方實際情況的,自治機關可以報經該上級國傢機關批準,變通執行或停止執行;自治機關在執行公務時使用當地通用的語言文字,可以以實行區域自治的民族的語言文字為主;自治機關根據國傢的軍事制度和當地的實際需要,經批準可以建立維護本地治安的公安部隊;自治機關在國傢的指導下,可以根據實際需要自主地安排本地的經濟建設,調整生產關系,改革經濟管理體制,管理隸屬於當地的企業和事業;自治機關有管理地方財政的自主權;自治機關根據國傢的教育方針和法律規定,可以決定本地方的教育規劃、學制、辦學形式、教學內容、教學用語和招生辦法,自主地發展民族教育;自治機關可以自主地發展具有民族形式和特點的文化藝術、衛生事業、體育事業以及科學技術等。

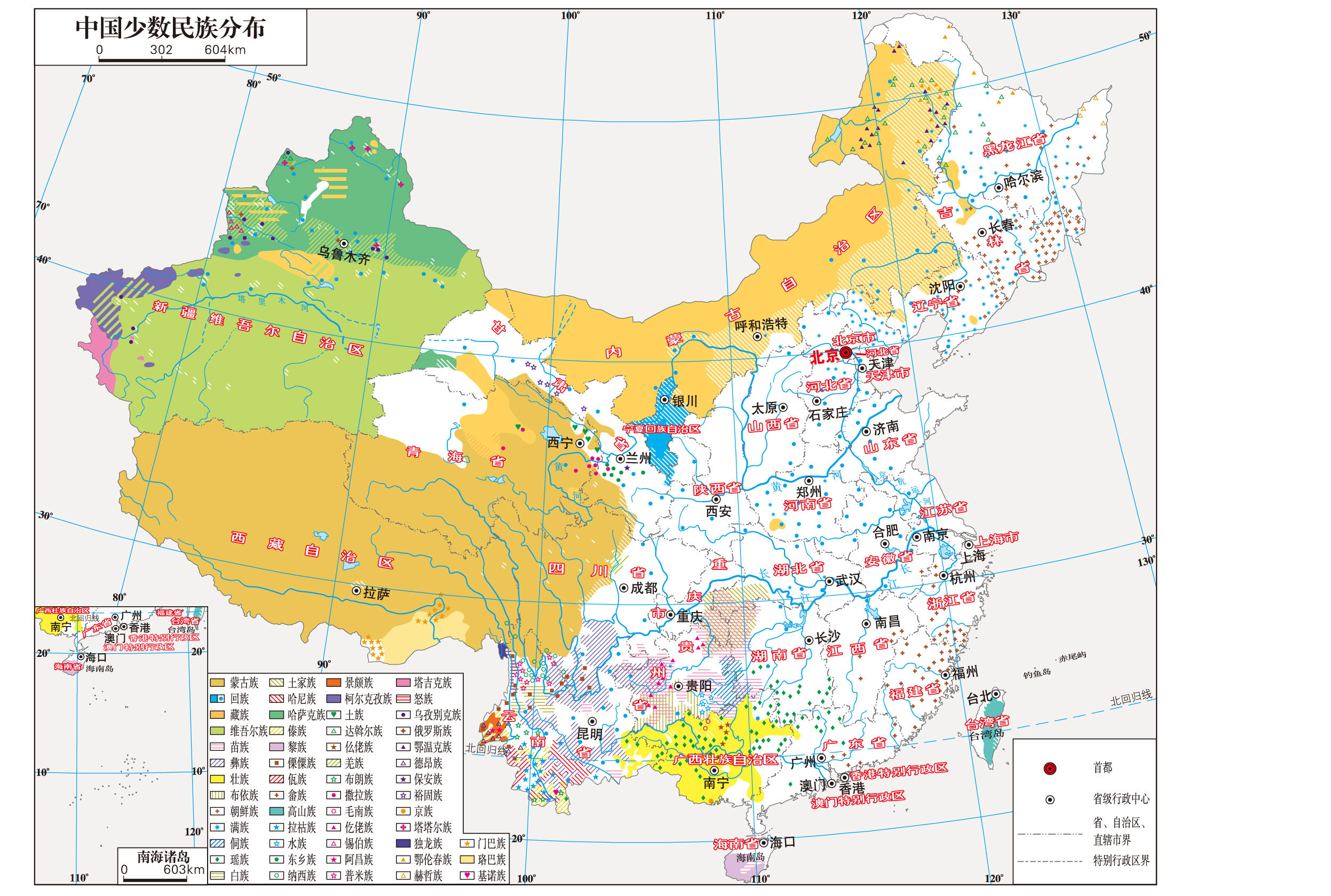

民族區域自治的類型 民族自治地方分為自治區、自治州、自治縣(內蒙古自治區內為自治旗)三級,分別對應於省、省轄市和縣的級別。民族自治地方的民族組成和區域界限,應該根據該地方的民族成分、民族關系、經濟條件和歷史情況,在民族平等和自願的基礎上,經過充分協商確定。自治地方可以依據本地方的實際情況,包括一部分漢族或其他民族的居民區,實行自治的民族人口並不一定居於該地方的多數。如內蒙古自治區、廣西壯族自治區和寧夏回族自治區都是漢族人口居多。民族自治地方的名稱,一般情況下按照地名、族稱和行政地位的順序組成。按民族聚居的不同情況,民族自治地方有3類:①以一個少數民族聚居區為基礎建立的自治地方,如西藏自治區、寧夏回族自治區和甘肅省甘南藏族自治州等。②以一個人數較多的少數民族為基礎建立的大自治地方,包括一些人數較少的少數民族建立的小自治地方。如新疆維吾爾自治區主要是維吾爾族聚居區,其中也包括哈薩克、蒙古、回、柯爾克孜、錫伯和塔吉克等少數民族聚居區。這些少數民族也分別以其聚居區為基礎,建立瞭相應行政級別的自治地方。內蒙古自治區內除瞭蒙古族外,還有鄂倫春、鄂溫克和達斡爾等人口較少的聚居少數民族,他們也在自己的聚居區內建立瞭相應的自治地方。③以兩個或多個少數民族聚居區為基礎聯合建立的自治地方。如貴州黔東南苗族侗族自治州由苗族和侗族聚居區聯合建立,雲南省雙江拉祜族佤族佈朗族傣族自治縣由拉祜族、佤族、佈朗族和傣族4個聚居區聯合建立。此外,有多處聚居區的民族,除主要聚居區之外,可以根據聚居的情況建立其他一些自治地方。如藏族、回族、蒙古族等除瞭西藏自治區、寧夏回族自治區和內蒙古自治區外,在中國其他地方也都分別建立有自己的自治地方。

實行民族區域自治的歷史必然性 民族區域自治是民族自治和區域自治的結合,政治因素和經濟因素的結合,體現瞭民族平等、自我管理和國傢統一、民族團結的原則。這一制度的實行有其歷史的必然性。首先,中國歷史為各民族共同創造,中國自古即為中央集權制的統一國傢,盡管有過民族間的戰爭和政權的分立,但統一和集中是主流。中國隻能建立統一的單一制國傢。其次,中國民族構成和分佈的主要特點是漢族占人口的絕大多數,各民族交錯聚居和雜居。漢族與少數民族以及各少數民族之間在地域、經濟、文化乃至血緣上都形成瞭不可分割的聯系,近代帝國主義對中國的侵略和中國人民的反帝反封建鬥爭進一步加深瞭各族人民之間的政治認同。中國各族人民在政治上宜合不宜分,聯邦制等分立性較大的國傢結構不適合中國國情。第三,中國各民族都有自身的特點,經濟文化發展不夠均衡,各民族都有權利根據自身的特點通過恰當的形式自己管理自己。這隻有通過符合國情的民族區域自治制度才能得到充分反映。民族區域自治制度的實行有利於維護少數民族的政治權利,發展平等、團結、互助的社會主義民族關系,對國傢的統一和穩定,對少數民族和民族地區的發展繁榮,都發揮瞭巨大的作用。