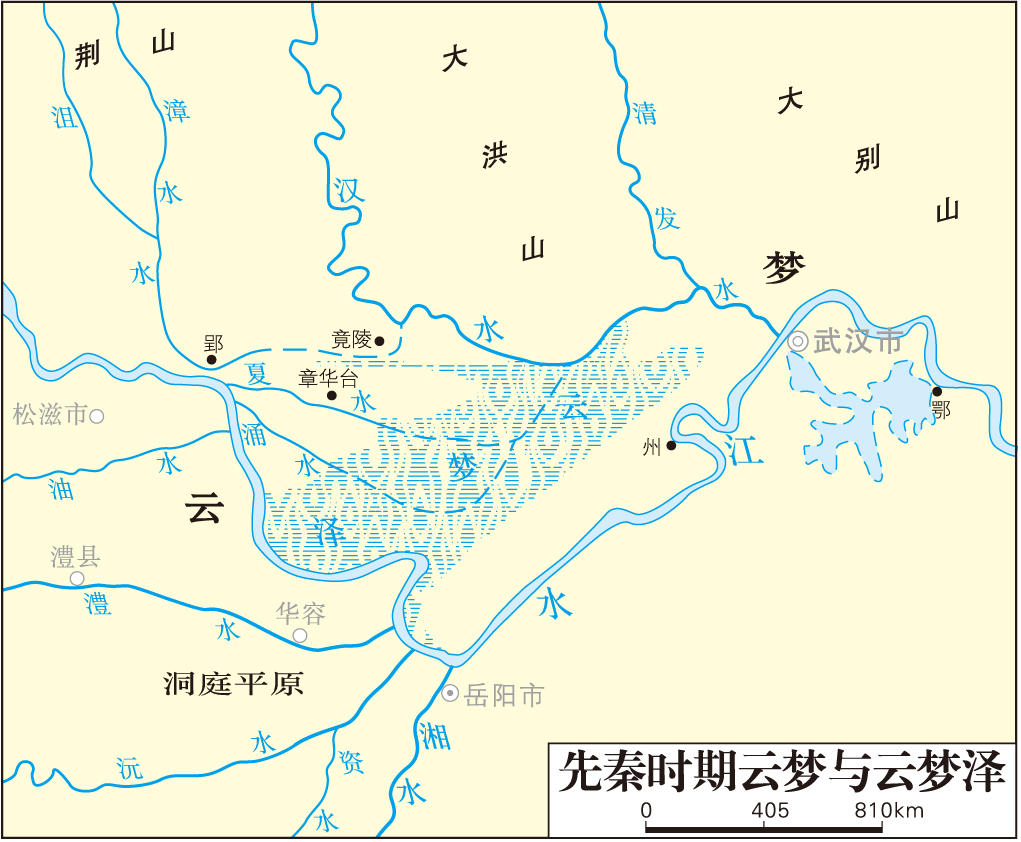

中國古代指以今湖北江漢平原為中心的一個範圍極廣包有山林、川澤、原隰(低下的濕地)等多種地貌形態的區域。區內生活著犀兕麋鹿虎豹和巨木果林雜草等各種野生動植物,春秋戰國時為楚王的遊獵區。《戰國策·宋策》:“荊有雲夢,犀兕麋鹿盈之。”《楚策》:“於是楚王遊於雲夢,結駟千乘,旌旗蔽天。”皆指此。簡稱為“雲”(《左傳·定公四年》)、“夢”(《左傳·宣公四年》、《楚辭·招魂》),別稱“雲連徒洲”(《國語·楚語》)。對古代“雲夢”地區環境的描述述,以司馬相如《子虛賦》最為詳盡。據其所述,其范圍大致北至鐘祥、京山一帶大洪山區,東至武漢以東大別山麓以至濱江一帶,西至鄂西山地的邊緣,南緣今枝江、荊州市大江兩岸地。在這廣大的地區內錯雜著許多已經開發的耕地、聚落以及城邑。考古工作者曾在此范圍內發現過許多新石器時代和商周遺址,見於記載的有春秋時代的軫(今應城西)、鄖(今雲夢縣)、蒲騷(今應城西北)、州(今洪湖縣東北)、權(今荊門縣東南)、那處(今荊門縣東南),戰國時代的竟陵(今潛江縣西北)等國邑。由於楚王長期把持此地作為遊獵之區,影響瞭這塊土地的開發進程。此外,在《周禮·職方》、《爾雅·釋地》、《呂氏春秋·有始覽》、《淮南子·地形訓》中所記的澤藪“雲夢”,也就是所謂“雲夢澤”,則是古雲夢地區中的一個湖澤,其主體部分在今江陵以東、江漢之間,古華容縣(今潛江縣西南)的東、南方;漢水北岸今天門、應城一帶也有一片沼澤在古雲夢澤范圍之內。雲夢作為遊獵區大致到公元前278年(秦昭王二十九年、楚頃襄王二十一年)基本結束,該年秦將白起攻下楚郢都,楚被迫放棄江漢地區,舉國東遷於陳(今河南淮陽)。雲夢地為秦土,秦都關中咸陽,毋須來此遊獵,於是長期為楚國統治者禁墾的遊獵區,很快地為當地人民所墾辟。西漢時雲夢地區已有十來個縣,並在編縣(今荊門、南漳間)和西陵(今新洲縣西)兩縣置雲夢官,以征山林澤藪采捕之稅。編縣的雲夢官一直沿襲至西晉時。雲夢區的全部消失,應在晉末永嘉之亂後,大批中原流民南遷之後不久。古雲夢澤區的漢水北岸部分在戰國中期以前,已被辟為耕地。江漢之間的雲夢澤主體在西漢以後,由於長江在江陵以東通過夏水和湧水分流分沙將上荊江三角洲向東推移,漢水南岸沖積平原也進一步擴展,與荊江三角洲連成一片,將古雲夢澤分割成若幹個不復以雲夢為名的湖泊陂地,並日益淤填,水體不斷向南、向東推移,向南則受到大江北岸自然堤所阻,被迫轉而向東。到瞭東晉南朝時期,演變成瞭《水經註·沔水》、《水經註·江水》裡的大滻、馬骨、太白等湖,以後又演變為今洪湖湖群,作為古代著名的雲夢澤已在地面上消失瞭。