V.I.列寧閱讀哲學史和科學史著作、研究馬克思主義哲學所寫的摘要、劄記、批語以及綱要性片斷的彙集。寫作時間為1895~1916年。這是列寧的一部主要的哲學著作。其中包括1895年對馬克思、恩格斯《神聖傢族》一書的摘要,1908年對J.狄慈根的《短篇哲學著作集》一書的批註,1909年對L.費爾巴哈的《宗教本質講演錄》一書摘要等。但篇幅最大也最重要的部分,是列寧於1914年11月至1915年5月所寫的8個《哲學筆記本》的內容,這是列寧寧在第一次世界大戰期間僑居瑞士伯爾尼時潛心研究辯證法和認識論的重大成果。蘇聯從20世紀20年代開始進行《哲學筆記本》的編輯、出版工作,1933年出版瞭以《哲學筆記》為書名的單行本,接著有1934年、1936年、1938年、1947年、1958年、1963年的多種版本。中國在1956年依據1947年的俄文本出版瞭《哲學筆記》的第一個中譯本;1959年翻譯出版瞭1958年的俄文版本,收入《列寧全集》中文第一版第38卷;1990年又按1963年版的俄文本出版瞭中文新譯本,收入《列寧全集》中文第二版第58卷。

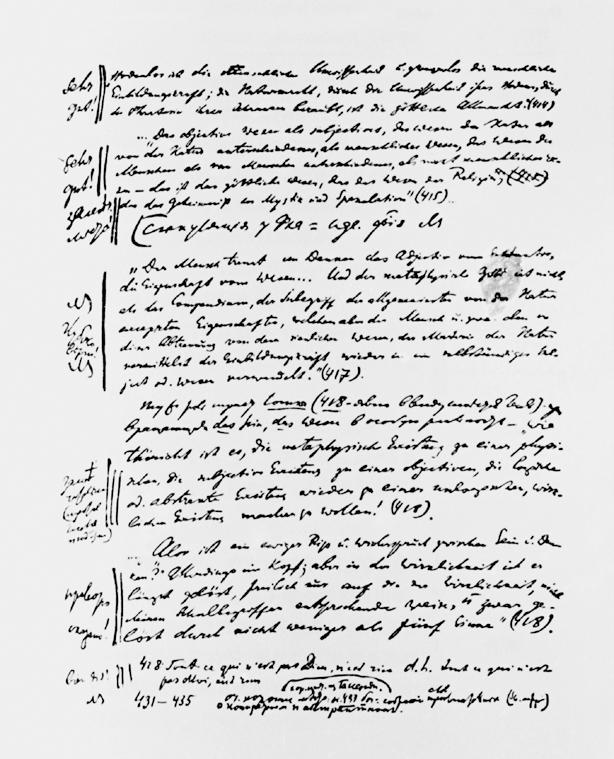

列寧寫作《哲學筆記》手稿

列寧寫作《哲學筆記》手稿

《哲學筆記》的內容涉及哲學的許多方面,中心是對辯證法思想的探討。列寧歷來重視辯證法。第一次世界大戰爆發後,帝國主義的各種矛盾集中暴露出來,無產階級革命浪潮日益高漲。為瞭分析帝國主義的本質和矛盾,揭露第二國際機會主義的詭辯論,並為指導日益迫近的革命實踐而制定新的戰略和策略方針,需要進一步鍛造無產階級的哲學武器。自覺適應這種客觀形勢的要求,列寧及時地把對辯證法的研究提到首位。同時,把辯證法史與辯證法理論的研究高度統一起來,從總體上發掘辯證法的各種要素和問題,及其直接的思想動因,為要繼承馬克思撰寫辯證法專著的遺願,進一步建設和完善馬克思主義辯證法的理論體系。這正是列寧從哲學上對時代課題和革命實踐要求的一種根本的回答。

列寧在《哲學筆記》中明確闡述瞭辯證法、認識論、邏輯三者同一的思想。他把辯證法作為一門完整的哲學科學來探討,盡力揭示和吸取瞭黑格爾的哲學體系結構中的合理因素,並由此深入發掘瞭“《資本論》的邏輯”的深刻內蘊,指出,“辯證法也就是(黑格爾和)馬克思主義的認識論”,“在《資本論》中,邏輯、辯證法和唯物主義的認識論(不必要三個詞:它們是同一個東西)都應用於同一門科學”。這表明馬克思主義哲學的世界觀、認識論和方法論的統一。在列寧看來,一般辯證法、廣義認識論和富於客觀內容的辯證邏輯實際上是同一門學問、同一個科學體系。

在《哲學筆記》中,列寧不但全面闡述瞭對立統一學說的基本內容,而且明確地確定瞭對立統一學說是辯證法的核心和實質。對立面的統一和鬥爭,是事物發展的內在動力和源泉,是理解事物“自己運動”、“飛躍”、舊東西的消滅和新東西的產生的鑰匙。因此,是否把發展過程當作對立面的統一來認識,是區別辯證法與形而上學兩種發展觀的關鍵。從對立統一關系出發,列寧還涉及有與無、有限與無限、肯定與否定、質與量、本質與現象、原因與結果、一般與個別等一系列范疇,包含著許多深刻的見解。

列寧還深入探討瞭認識發展的辯證途徑,突出瞭實踐的地位和真理的具體性,論及思維與存在、主體與客體、實踐與認識、感性與理性、分析與綜合等一系列認識論范疇,進一步豐富瞭馬克思主義的認識論,並且在分析認識的辯證過程的基礎上揭示瞭唯心主義的認識論的根源,把對唯心主義的科學分析與鬥爭藝術提高到一個新的水平。

《哲學筆記》是列寧關於辯證法的思想寶庫,是列寧留下的珍貴哲學遺產,它所包含的豐富而深刻的思想,早已成為列寧領導的社會主義革命和建設事業的理論前導,對當前和今後的社會實踐、科技革命,也會日益顯示它的理論意義和生命力。