用來打擊戰略目標的導彈。為國傢戰略核力量的重要組成部分。通常攜帶核彈頭,用於打擊敵方的政治和經濟中心、工業基地、交通樞紐、指揮中心、軍事基地等重要目標,或攔截來襲的戰略彈道導彈。

圖1 中國戰略導彈

<

圖1 中國戰略導彈

<

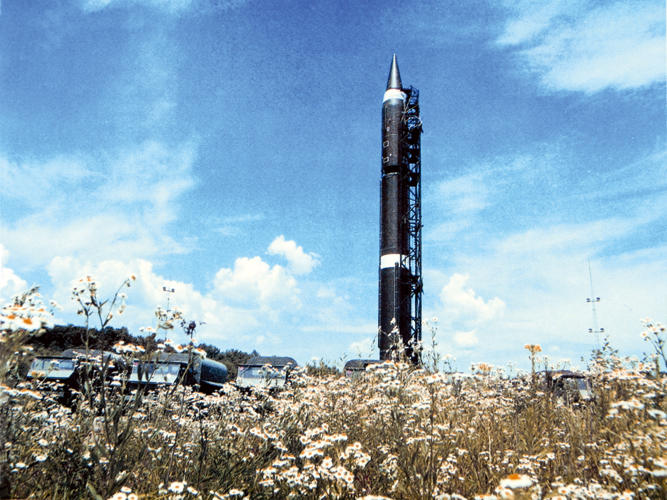

圖2 美國“大力神”Ⅱ洲際彈道導彈

圖2 美國“大力神”Ⅱ洲際彈道導彈

第二次世界大戰後,美國和蘇聯在德國V–1、V–2導彈的基礎上開始研發戰略導彈。美國1954年9月率先研制成功“鬥牛士”地地中程巡航導彈,20世紀50年代末開始裝備“鯊蛇”地地遠程巡航導彈。與美國不同,蘇聯研制的重點首先是彈道導彈,1958年最先裝備SS–4中程戰略彈道導彈,1960年開始部署SS–6洲際彈道導彈。早期的巡航導彈彈體尺寸大,機動性能差,命中精度低,容易被攔截,多數於60年代退役。早期的戰略彈道導彈采用低溫不可貯存液體推進劑,隻能從地面發射,發射準備時間長,技術性能低,可靠性能差。50年代末至70年代中期,隨著科學技術的發展,美蘇兩國的戰略彈道導彈開始采用井內貯存、井下發射方式,並發展瞭潛地戰略導彈;推進劑采用固體推進劑或可貯存液體推進劑;制導方式為全慣性制導,並采用誘餌、假彈頭、抗核加固等突防技術,研制裝備瞭集束式多彈頭和分導式多彈頭,導彈圓概率偏差(CEP)達到幾百米,作戰使用性能和打擊多個目標的能力提高。中國於60年代初開始研制戰略導彈,1966年10月27日成功地進行瞭導彈核武器試驗,此後又發展瞭中程、遠程和洲際彈道導彈。

70年代中期以來,為提高戰略彈道導彈的生存能力,美蘇兩國著手研制機動性能更好的陸基戰略彈道導彈,進一步改進和完善導彈制導技術,並對導彈發射井進行抗核加固。例如:蘇聯的SS–24和SS–25洲際導彈,既可在加固的導彈發射井內采取井下發射,也可以進行鐵路機動發射和公路機動發射。同時還註重增大潛地彈道導彈的射程,加緊機動式彈頭的研制。隨著小型高效渦輪噴氣發動機、小型化核彈頭以及高精度制導技術的發展,美蘇兩國重新加強瞭新型戰略巡航導彈的研制,並於80年代後期裝備瞭多種機載、車載、潛載戰略巡航導彈。經過更新換代的導彈,戰術技術性能不斷提高。有的洲際導彈的射程可達13 000千米,可攜帶集束式或分導式多彈頭,彈頭威力可達千萬噸級梯恩梯當量,命中精度(圓概率偏差)達到百米級,發射準備時間也大為縮短。

戰略導彈有多種分類方法:按發射點與目標位置分為地地戰略導彈、潛(艦)地戰略導彈、空地戰略導彈等,按作戰使命分為進攻性戰略導彈和防禦性戰略導彈,按飛行彈道分為戰略彈道導彈和戰略巡航導彈,按射程分為中程(1 000~3 000千米)、遠程(3 000~8 000千米)和洲際(8 000千米以上)戰略導彈。不同類型的導彈,組成也不一樣。戰略彈道導彈一般是多級導彈,主要由彈體、推進系統、制導系統和彈頭組成,無彈翼和尾翼,或裝有很小的尾翼;推進系統采用液體或固體火箭發動機;制導系統通常采用捷聯式或平臺式慣性制導、慣性–星光制導等方式;攜帶單個核彈頭或多個核彈頭。與戰略彈道導彈相比,戰略巡航導彈體積小,質量輕,結構簡單,彈體上裝有較大的平面彈翼;其主發動機即巡航發動機,多采用空氣噴氣發動機,助推器(即加速器)一般是固體火箭發動機;戰鬥部安裝在導彈的前部或中部。戰略巡航導彈一般采用全程制導系統,即以慣性制導為基礎,在導彈飛行的中段和末段,加入地形匹配制導、星光制導、導航星全球定位制導、景象匹配制導等方式,構成相應的復合制導系統。戰略導彈可采用地下發射井固定發射方式,也可采用機載、潛(艦)載、車載等機動發射方式。