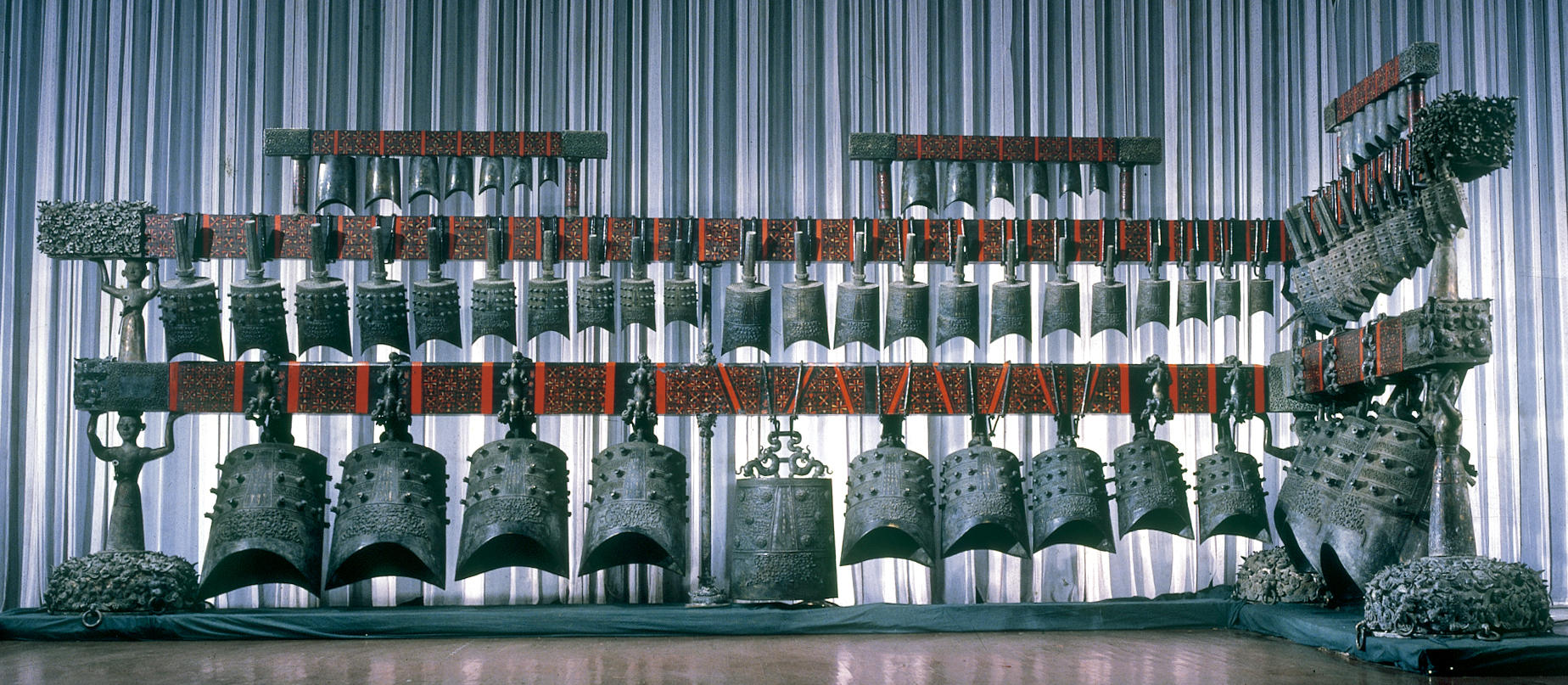

中國戰國早期曾國君主乙的墓(見曾侯乙墓)中出土的編鐘。1978年於湖北省隨縣(今隨州)擂鼓墩出土。現藏湖北省博物館。

編鐘全套共65件,依大小和音高編成8組,出土時分3層懸於鐘筍上。上層鈕鐘3組19件,中層甬鐘3組33件,下層甬鐘2組12件。另有楚王酓章(即楚惠王熊章)五十六年(西元前433)贈與曾侯的鎛鐘1件,可知編鐘的鑄造年代亦當近於此時。甬鐘中最大的通高153.4釐米、重203.6千克,最小的通高37.3釐米、重22.4千克。鐘筍為木質彩繪,呈曲尺形,全長10米以上,兩端有華麗的青銅裝飾。青銅鐘虡為武士形,立於蟠龍形虡座上。鐘虡、筍合成之鐘架,通高2.73米。編鐘和鐘虡的青銅構件,共重2 567千克。編鐘的鐘體、鐘鉤上皆刻有銘文,多為錯金,共計3 755字,其中鐘體銘文計2 800餘字。內容以樂律為主,兼及編號、紀事、標音等。鐘銘所記律名如宮、羽、宮曾、宮甬、宮反、少(羽)等共28個,階名66個,其中18個律名為過去在文獻中所未見的異名。據銘文及實測,曾侯編鐘有七聲音階,音域寬廣,並具有旋宮轉調的能力,音調頗為優美,是研究中國古代音樂發展史及青銅鑄造工藝的重要資料。