中國古代按漢字形體分部編排的字書。梁武帝大同九年(543)太學博士顧野王撰。是奉命而作,呈給梁武帝之子蕭繹。卷首有野王自序和進《玉篇》啟。書分30卷。野王作《玉篇》,在《說文解字》和《字林》之後,所分部首有增有減,與《說文》比較,少哭、延、畫、敖、眉、白、、飲、後、介、弦11部,增父、雲、喿、冘、處、兆、磬、索、書、床、單、弋、丈13部,共542部,比《說文》多兩部。部首排列的次序也有很大變動,主要按義類相近與否來安排。

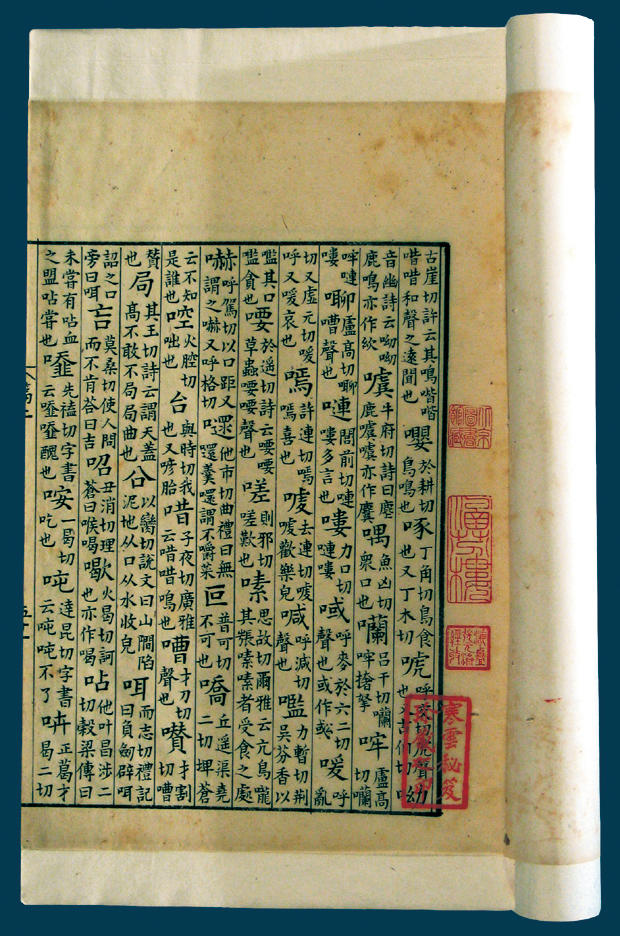

《玉篇》(清初影宋抄本)

《玉篇》(清初影宋抄本)

唐代封演《聞見記》稱《玉篇》“凡一萬六千九百一十七字”。今日我們看到的《玉篇》是宋真宗大中祥符六年(1013)陳彭年等重修。唐代上元間孫強的增字本,收有22 561字,比封演所記多5 600餘字,而註解大有刪削,已經不是原本之舊。顧野王原本在宋代就已亡佚,隻有日本還保存一部分傳寫本。日本現存有卷八、卷九、卷十八、卷十九、卷二十二、卷二十四、卷二十七幾卷,其中除卷二十二、卷二十七不缺字以外,其他都是殘卷。這些字都是唐代日本到中國的留學生和僧人傳抄帶回日本的。共存62部2 052字,相當於原書的1/8強。

在顧野王的原本中,每字下不僅註明字義,並舉出見於古籍的例證和前人的註解,先經傳,後子史文集,最後是字書、訓詁書,極其詳備,如字有異體也分別註明,跟今本不同。

從顧野王的自序中可見他作《玉篇》的宗旨是要綜合眾書,辨別形體意義的異同,網羅訓釋,以成一傢之言。《字林》收12 000多字,《玉篇》比《字林》多4 000多字,這是在《字林》之後一部承前啟後的重要著作。可惜後來經過孫強增刪,又經陳彭年等重修,原書體例已大為改觀。

今本《玉篇》有宋本和元本。宋本有清代張士俊澤存堂刻本和曹寅揚州詩局刻本。元本有《四部叢刊》影印本。宋本卷首在野王序和進書啟之後有“神珙反紐圖”及“分毫字樣”,而元本多《玉篇廣韻指南》一卷。宋本註文繁富,而元本則大都減略,排比整齊,因而部中字的排列次第與宋本不相同,現在通常應用的是張士俊澤存堂刻本。