研究制約語言行為的規則,首先是研究聯詞成句的規則的一門學科。一種語言的語法是該語言的語法規則的總和。

現代語言學認為:凡語言都有語法,都受語法規則的制約。這裏所謂語法,與語法書中的“語法”不完全一樣。語法書中的“語法”是語法學傢歸納出來的,是第二性的;這裏所謂語法,本體存在於本民族的(或社團的)成員的心理之中,是第一性的。由於本體語法的存在,沒有讀過漢語語法書因而也說不出什麼語法規則的漢族人,也也能說出合乎漢語語法的句子。這是因為人腦儲存著無數語法規則,指導和制約句子的構造。這些規則的總和即是本體語法。

語法研究的不同出發點 語法研究的對象是制約語言行為的規則,但是各研究者的出發點可以各不相同,大體上有下列各類:從研究方法看,有實證主義的語法和唯理主義的語法。從研究對象的時限看,有貫穿不同時期的歷時語法和屬於同一段時間的共時語法。從研究者的社會目的看,有規定性的語法和描寫性的語法。從研究者的教育目的看,有供語言學研究的語法和教學用的語法。從所研究的語言的范圍看,有普遍語法和語別語法。

實證語法始於古希臘(不過當時沒有實證語法這個名稱),著重語法現象的分類;唯理語法17世紀始於法國,著重語法現象的解釋。

歷時語法即歷史語法。例如丹麥語言學傢O.葉斯泊森的《近代英語語法》。此書上溯古英語和中古英語,概述15世紀起直到20世紀初葉的英語語法,共七大卷,材料引自1 200種文史著作。共時語法的代表作可以舉英國R.誇克等人合著的《綜合英語語法》(1985),此書記錄當代英語的語法實況,以“英語用法調查”和四傢英語語料庫為根據。葉斯泊森的歷時語法記錄英語語法500年來的演變,目的是述古以明今。誇克的共時語法記錄一段時間(最近50年)裡的語法,目的是述今以明用。前者記錄語法的歷史,後者記錄語法的狀態。歷時研究不僅適用於古代,也可以應用於當代。共時研究不僅適用於當代,也可以適用於古代。例如,研究某一地區近50年來的語言變化(包括某些語法形式的細微變化),把祖孫三代的語法變化記錄下來,便是一種當代的歷時性研究。同樣地,研究中古時期某種語言的語法,把同時期的有關資料放在同一個時間平面上來考慮,概括它的語法狀態,這便是把共時語言態的研究應用於古代一個時期。

按通常的理解,規定性語法以語法學傢的主觀判斷為準,描寫性語法以客觀的實際用法為準。例如,英語的“雙重否定”(如I don’t know nothing),規定性語法認為錯誤,描寫性語法則認為在某些場合中不算錯,好比朋友閑談,受過高等教育的人也有用這個形式的。又例如漢語的“非去不可”,有“非得去”這一變體。規定性語法會對“非得去”不予認可,描寫性語法則認為比較隨便的場合可以接受。規定性語法往往被認為是學究式的保守的語法,描寫性語法則往往被認為是開明的客觀的語法;不過,在歷史上,當一種語言處在語法形式雜亂無序時期,規定性語法應運而生,也起瞭匡謬正俗的作用。另一方面,描寫性語法無論怎樣寬容,也總得註明使用的語域。

供語言學研究的語法把語言作為一種規則體系來研究,教學用的語法把語言作為一種供運用的工具來學習。前者的目的是瞭解通則,即明理;後者的目的是學會技能,即致用。

供語言學研究的語法和教學用的語法可以區別如下:

| 供語言學研究的語法 | 教學用的語法 | |

|---|---|---|

| 目標 | 明語法的理 | 致語法的用 |

| 分類 | 分類要求有概括性和排他性 | 分類不要求十分嚴格,以說明用途為主 |

| 舉例 | 以最少而又不足夠的例子說明類別 | 力求翔實;例子本身就是學習材料 |

| 對象 | 語言的研究者,他們具有比較一致的學術興趣 | 語言的學習者,他們的學習條件不盡相同 |

教學用的語法已有很長的歷史,但歷來是分類列述,在詞法和句法之下各分大類和小類,給予定義和例證。供語言學研究的語法則在近幾十年裡興旺起來,現在已呈諸說紛陳的局面,有生成語法、系統語法、層次語法、格語法、孟德鳩語法、關系語法等等。

普遍語法指適用於各種語言的普遍性原則,語別語法指一種語言特有的語法規則系統。常見的語法著作大都是語別語法。普遍語法僅是一種哲學理論,還在研究階段,它的研究方法有統計調查和理論推演兩種。

上述10種不同的語法研究,實際上隻是兩大類:一類是實證語法,包括歷時和共時語法,規定語法和描寫語法,普遍語法和語別語法。這6種語法的側重點雖然不同,但都有實證語法分類詳述的特點。另一類是唯理語法,普遍語法屬於這一類。至於供語言學研究的語法,有的是解釋性的,屬唯理語法,如N.喬姆斯基的《句法結構》(1957);有的是分類性的,屬實證語法,如朱德熙的《語法講義》(1982)。沒有實證語法作為基礎,唯理語法將會無從著手。因此,實證語法是一切語法研究的基礎。

語法范疇 語法范疇是語言形式的一個大類,包括詞類、性、數、格、人稱、時、態、體、式等。

詞類 唯理主義語法傢認為,某些基本詞類為一切語言所共有。他們認為,名詞代表事物的本質,形容詞代表事物的附質,動詞代表人對事物的描述,副詞代表這一描述的附帶條件等等。實證主義語法傢則認為,唯理主義的分類是邏輯概念的分類,無助於精確的語法描寫。他們主張按客觀的、可資驗證的標準分類。對於有形態變化的語言,用形態變化作詞類標準;對於不具形態變化的語言,用句法功能作詞類標準。有的漢語語法學傢曾經有過“詞無定品,句成品立”的說法,近時漢語語法學傢精心設計瞭句法功能的分類標準,作出瞭相當成功的分類。

現代語法學對於詞類的區分傾向於多層次分類。第一層次區分封閉類和開放類。封閉類如介詞、代詞、連詞等。這一類的成員是固定的,新成員不易進入,因此稱為封閉。英語動詞中的助動詞和元動詞(be, do, have)也列入封閉類,這比原來把動詞籠統地歸入開放類更為精確。開放類如名詞、一般動詞、形容詞,這一類的成員隨時可以增加,因此稱為開放。第二層次按形態或句法功能進行分類,各種語言區分出來的類別不必是統一的,也不受傳統的“八大詞類”所束縛,而各具自己語言的特點。例如漢語有謂詞、量詞、處所詞等,與其他語言不同。第三層次是在個別詞類之下的再劃分,按語義進行。例如傳統英語語法分副詞為4類,1985年R.誇克等人的《英語綜合語法》則粗分為7類,細分為23類。單類之下的語義細分,是現代實證語法的一個特點。

性的范疇 性有語法的性和自然的性。人類的男性和女性,生物的雄性和雌性等,是自然的性。語法的性和自然的性不完全一致。“太陽”在德語是陰性,法語是陽性,俄語是中性。“月亮”在德、法、俄語分別為陽性、陰性、陰性,這些是語法的性。法語、西班牙語已失去中性,隻有陽性和陰性。漢藏語系語言沒有語法的性,隻用詞匯手段表示自然的性。至於語法的性怎樣起源,語言學傢還無法作出滿意的解釋。性的范疇在不同語言中適用的范圍不盡相同。在德語、法語中適用於名詞、冠詞、代詞、形容詞;在俄語中適用於名詞、代詞、形容詞和動詞過去時。

數的范疇 主要指單數和復數,某些語言還有“雙數”,如希臘語、希伯來語、阿拉伯語。希伯來語的雙數專指人的一雙眼,一雙手,一雙腳;漢語的量詞“雙”,有人也認為是“雙數”的標志。數的范疇可以涉及名詞、形容詞、代詞、動詞。

與數有關的概念是名詞的可數性和不可數性。可數名詞代表以單體形式存在的事物,如“椅子”、“孩子”、“夢”、“事件”。不可數名詞代表不以單體形式而以物質形式或概念形式存在的事物,如“砂”、“水”、“力量”、“經驗”。這是就大體而言。實際上,可數和不可數之間可以互換,各種語言的可數與不可數的概念也不盡一致。漢語的可數名詞有自己的個體量詞。如“本”、“枝”、“匹”等;不可數名詞則需要選用度量詞,如“尺”、“斤”、“桶”等。

格的范疇 上面說到性的陽類、陰類、中類和數的單類、復類,這些都可以存在於孤立的語詞之中。格的情況不一樣,它隻能存在於一定的詞組之中,因為格是表示詞與詞關系的手段。

傳統語法學傢認為名詞有格的形態才算有格,因此,拉丁語、俄語、德語有格;法語和英語的名詞已經失掉(或基本上失掉)瞭格的形式。不具格的形式的名詞雖則充當主語、間接賓語、直接賓語,不應該看作主格、與格、賓格名詞。現代有些語法學傢如C.菲爾莫爾(1929~ )則認為,格的形式消失,但格的概念不妨繼續應用,以區別詞與詞之間的關系。他們在20世紀60年代提出瞭“格語法”的理論。

人稱的范疇 人稱有第一人稱,說話者用來指自己;第二人稱,用來指聽話者;第三人稱,用來指所說到的人或事物。人稱有數的特征(我,我們;你,你們;他,他們),這是相當普遍的語言現象。

漢語表示“數”的形式並不很多,但人稱的“數”比較完備。拉丁語不同人稱的動詞由不同詞尾表示:amo我愛,amas你愛,amat他愛。在這種形式裡,詞尾表示人稱,所以人稱代詞“我”、“你”、“他”往往省略。相反,法語的3種形式是je donne,tu donnes,il donne,動詞的語音形式完全相同,表示人稱的功能不夠完備,所以人稱代詞je、tu、il就不能不加。這可以認為是語法系統的內部平衡。德、法、俄語的“你”和“你們”是兩種形式,而英語的“你”和“你們”是一種形式。西班牙語“我們”、“你們”有性別之分。法語、西班牙語、意大利語的“他們”、“她們”是兩種形式(法ils,elles;西ellos,ellas;意essi,esse),英、德、俄語是一種形式,漢語在語音上也是一種形式。“他們的”、“她們的”在英、德、俄、法、西、意語都不加區分。不同的語言往往有不同的人稱體系。

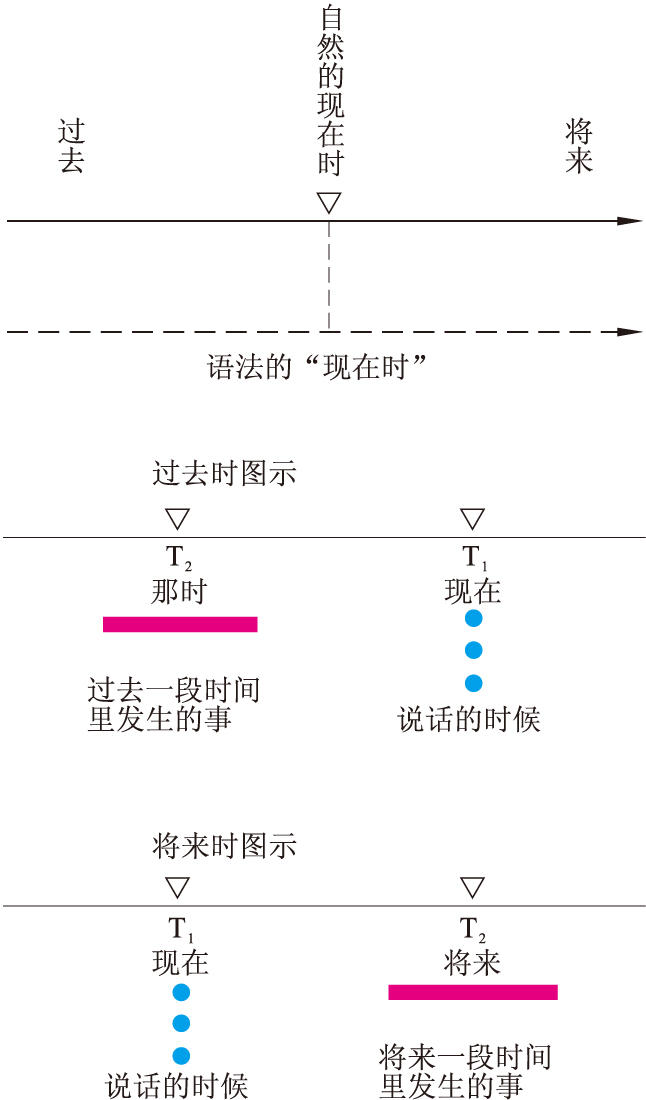

圖1 時的三種概念

圖1 時的三種概念

時的范疇 自然的時和語法的時不同。自然的“現在”隻能是一剎那或一點,在這一點之前是“過去”,在它之後是“將來”。語法的“現在”要寬得多。例如“他病瞭一個月,現在好瞭”這一句裡的“現在”,所指的狀態在說話之前已經開始,在說話之後還將繼續,雖說是“現在”,卻又在某種程度上包括過去和將來。語法的現在,是對著過去而說的(圖1)。語法上的過去和將來,是對著現在而說的。自然的現在,隻能指一剎那。

體的范疇 時的范疇表示動作(或狀態)的時間,體的范疇表示動作(或狀態)的過程,即:正在進行或已經完成,泛指全過程或特指開始或結束,多次發生或一次發生,時斷時續或瞬息即止等等。斯拉夫語言一般都有體的范疇,動詞人稱形式中體與時不可分割。俄語的動詞,如читать(讀,讀著),учиться(學,學著),是未完成體;прочитать(讀瞭,讀完),научиться(學瞭,學會),就是完成體。未完成體有三個時態。例如:

Он читает.(他正在讀。現在時)

Он читал.(他曾讀過。過去時)

Он будет читать.(他將要讀。將來時)

完成體沒有現在時,隻有兩個時態。例如:

Он прочитал.(他讀完瞭。過去時)

Он прочитает.(他將讀完。將來時)

漢語沒有時的形成范疇。有些語法學傢認為它有體的形態范疇,例如“著”表示進行體,“瞭”表示完成體等。但是這樣的分類不夠精密,例如“臺上坐著主席團”的“著”字表示的是一種靜止的狀況,而“屋頂上蓋著一層厚厚的雪”的“著”字表示的是動作遺留下來的狀態。至於“瞭”,它確有完成體的功能(做瞭一件好事),但有時“瞭”和“著”卻很難區分。例如“開著窗戶睡覺”和“開瞭窗戶睡覺”,“著”和“瞭”在這樣的上下文裡幾乎是同一意義。因此,漢語語法學傢沒有采用體的范疇,而把這一些詞作為動詞詞尾或語氣詞來處理。

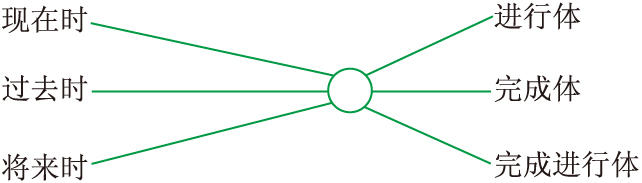

英語裡的時和體是一個有爭論的問題。有一派語法學傢不列體的范疇,隻列12種時態。另一派則認為如果采用體的范疇,可以使英語的時態體系更為簡潔(圖2)。

圖2 英語的時態體系

圖2 英語的時態體系

態的范疇 態分主動態和被動態。如果語法主語是動作的施事者,則句子裡的動詞稱為主動態;如語法主語是動作的受事者,則句子裡的動詞是被動態。例如:

漢語:軍隊殺死瞭國王。國王被軍隊殺死瞭。

英語:The army killed the king.

The king was killed (by the army).

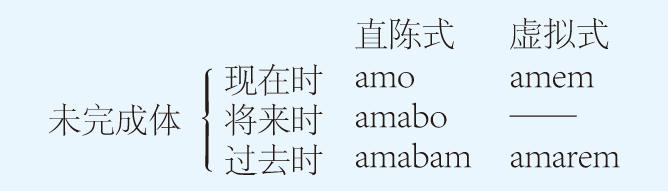

式的范疇 拉丁語有直陳式和虛擬式之分:以amare(愛)的第一人稱(未完成體)為例:

拉丁語直陳式是常式,不是特殊的用法;虛擬式主要用在從句裡,表示假想、命令、目的、結果,也用在間接引語裡。德、法、俄語仍然有虛擬式這一范疇,英語的虛擬形式主要用在假想。

漢語是少形態的語言。缺少形態,不等於沒有辦法把語法范疇區分出來。近幾十年中,關於漢語語法范疇的討論,諸如詞能否分類,分類以什麼為標準,形容詞、副詞、代詞、介詞能否獨立成類等問題,語法學傢爭辯很熱烈。一般認為,用一種標準分類勝於用兩種或多種標準;用可以驗證的句法功能為標準勝於用難於驗證的詞義為標準;同時,在取得足夠的區別性特征的前提下,概括勝於列舉。

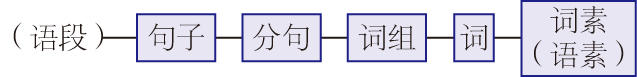

語法單位和語法層次 語法分析通常分層次進行,不同的層次有不同的單位。最低層是詞素,高一層是由一個或一個以上詞素組成的詞,再高一層是詞組、分句、句子,後三項都由前一層次的一個或一個以上單位組成。句子之上還可以立語段,由一個或一個以上句子組成,但語段一般地作為語用學的單位考慮。圖示如下:

詞素 又稱語素,是語法中最小的區別性單位,也是它的變體的總稱。例如英語的{s}是詞素,在名詞詞尾出現,代表名詞的復數,區別於單數。詞素可以分為自由詞素和黏著詞素。自由詞素能夠單用,即單獨成詞,如英語的like(相象的,形容詞),但作為詞素又可成為形容詞的詞尾(如lifelike,栩栩如生的)。漢語的“電”也能單獨成詞(名詞),但作為詞素又可作為“電報”、“電燈”等詞裡的一個成分。黏著詞素不能夠單用,如英語-ly,它可以作為詞尾黏在形容詞後面,構成副詞,但不能單獨成詞;漢語的“子”,是許多名詞的標志(房子、棗子等),也隻能依附於詞幹“房、棗”等,不能單用(“子”如表示“兒子”,能單獨成詞,在語法地位上與“房子”、“棗子”的“子”不同)。

詞 詞是語法中比詞素高一層的單位,由一個或一個以上的詞素組成。詞可以定義為最小的自由形式,可以由一個自由詞素構成,例如“一所房”的“房”;也可能由一個自由詞素加上一個黏著詞素(如“房子”),或一個自由詞素加上其他自由詞素(如“樓房”、“磚瓦房”)構成。詞是非常重要也是非常繁忙的一個層次。詞和詞以下的層次由詞法制約,詞和詞以上的層次由句法制約。漢語語法學傢慣常稱“詞素”為“語素”,因為漢語有些單位(如“嗎”、“呢”)可以稱為詞,不稱為詞素。但在普通語言學著作中,仍常用“詞素”這個術語。

詞組 詞組是句法平面上的一組詞。在詞組裡,主語和謂語不能同時出現。這是詞組不同於句子的地方。例如,William invaded England(威廉入侵英國)是句子,但William’s invasion of England(威廉的入侵英國)是詞組。前者有謂語,後者沒有。“理發”是詞,“理瞭個發”是詞組;英語haircut是詞,a haircut是詞組。

分句 在句子和詞組之間有必要設“分句”這個層次,因為不這樣,會引起一定的不便。下面是一個單句,裡面還包含一個小單句:

“你得躲在一個〔他無法找到的〕地方。”在這裡,“他無法找到的”已具有完整的句子形式,但是它後面沒有停頓,通常是一口氣說完“他無法找到的地方”,因此稱它為“分句”,而不稱“句子”。一般說來,分句後面的停頓較短,句子後面的停頓較長。比較:

①初一下雪。初二刮風。初三還是刮風。

②初一下雪,初二刮風,初三是晴天。

①列舉三天的氣候,每句自成起訖,每句結尾停頓較長,因為都是獨立的句子。②說明“雪”、“風”、“晴”的因果關系,前後關連,結尾停頓較短,三句都是分句。

分句一般地可以分為從屬和並列兩類。從屬分句用從屬連接詞引出(如“因為”,“雖然”),並列分句用並列連接詞引出(如“因此”,“但是”)。

漢語語法學傢根據漢語句子結構的特點,把句子分為主謂句和非主謂句兩大類。主謂句再分為動詞謂語句,形容詞謂語句,名詞謂語句;非主謂句可以分為無主句,獨詞句等。

句子 句子和分句都是主謂結構,隻是句子結尾有較長的停頓,分句結尾的停頓較短。停頓較長是由於意思已表達完全;停頓較短是由於意思還沒有表達完全,有待補充。例如,“我看書。我騎馬。”兩句都是句子。“書我看,電視不看。”則包含兩個分句。

句子在形式上可以分為單句和復句,在語義功能上,則通常分為陳述、疑問、祈使、感嘆4類。但在實際使用中,這樣的劃分顯得不夠精細,例如:

陳述:“我喜歡白色襯衣。”相當於祈使:“請你挑白色的給我。”

疑問:“誰知道呢?”相當於陳述:“我不知道。”

因此,出現一種新的分類法,即語用學的分類法。語用學不著重句子的形式和語法功能,而著重句子在使用中取得的效果。它的分類法更為具體,在普通語法書所說祈使一類下面,按語用學就有命令、請求、吩咐、乞恕等區分。

語段 一個或一個以上的句子能構成語段。事實上,當我們說,句子的語音特征是結尾停頓較長時,我們已假定句子後面還跟著別的句子。如果句子後面是空白,結尾停頓就不發生長或短的問題。因此,從語用學的角度看,有句子當然就有語段。語段分析之所以重要,是由於:①人在使用語言的時候,很少隻說一句話,總是有上下文,上下文即是語段。②分析一句裡各種成分的關系,是語法學傢的任務;分析語段裡各種成分的關系,是語用學傢的任務。後者力求在語段中找出代詞、限定詞、時、態、性、數如何前後照應,用來說明語段中的人、物、事、態的關聯性,弄清楚為什麼一個普通讀者能夠把後面的句子跟前面的句子連起來構成一起有意義的語言事件。這是人機對話的一個研究課題,也是現代語言學的中心課題之一。

當代語法理論 指用一定的語言觀解釋語言的內部關系,近三四十年來在國際范圍內有一定影響的語法理論。

依存語法 法國學者特尼埃爾在20世紀50年代所提出的體系,以動詞為中心,動詞有配價,以此與其他成分發生相應的關系。又稱為配價語法。主要流行於歐洲國傢,至80年代時仍有一定發展,也得到自然語言處理專傢們的重視。

法位學語法 以美國K.L.派克所著《語言與人類行為體系通論》(1967)為代表作。它的理論是:人類行為有4大特點:具有一定單位和概念;具有部分對整體的關系;與特定環境相聯系;具有某種角度。語言也如此。語言具有三個等級系統:音位等級,包括音素、音節、重讀群、停頓群;語法等級,包括詞素、詞、短語、子句、句子、段落、獨白;所指等級,包括地點、一個人物、全部人物、事件、事件群。語言的使用有三個角度:靜止的,如長期使用“太陽”一詞,似乎“太陽”沒有變化;運動的,如“樓要塌瞭”,表示過程;關聯的,如“杯子在桌子上”,表示兩物的關聯。語言單位在具體環境中互相聯系。任何單位都是具有軌位、類別、作用、接應四個特征的語法單位,簡稱法位,故有法位學語法之稱。法位學語法超越瞭句子的限制,著重分析句群和段落。法位學語法曾被用來描寫美洲印第安語。

層次語法 以美國S.M.蘭姆的《層次語法綱要》(1966)為代表作。蘭姆認為語言有六個層次:下音位層,音位層,形素層,詞素層,義素層,超義素層。在各個層次中,都存在著配列關系和體現關系,前者指同一層次中諸單位的排列組合,後者指相鄰層次中諸單位間的轉化和聯系。以better為例,從義素層分析出兩個義素:“好的”和“比較級”;從詞素層分析出good和-er兩個詞素;從形素層得出/ɡud/和/bete/;從音位層得出/b+e+t+e/。形素{ɡud}代表詞素good,反過來又由音位單位/ɡ+u+d/來體現。

系統功能語法 以韓禮德為代表。他提出語言有三種元功能:觀念功能、人際功能和語篇功能。他認為,語言包括“系統”和“結構”兩個要素。結構是語言單位的組合關系;系統是語言單位的聚合關系。結構講的是語法表層現象,是形式;系統講的是語法的深層現象,是意義和關系。因此,韓禮德提出“潛語言行為”和“實際語言行為”與N.喬姆斯基的“語言能力”和“語言運用”相對。語言中有許多系統:數的系統,分為單數和復數;人稱系統,分第一、二、三人稱;性的系統,分為陰性、陽性、中性;時態系統,包括現在時、過去時和將來時。系統為講話人提供瞭選擇范圍。

格語法 美國C.菲爾莫爾在1968年提出的體系。格語法不用生成語法所采用的NP、VP等概念,強調句子成分的不同功能,試圖用不同的“格”來表示語義關系。菲爾莫爾關於格的概念主要包括施事格、工具格、予格、結果格、方位格、對象格等。格語法現在已停止發展。格語法的貢獻在於證明瞭生成語法在語義研究上的局限性,也曾被用於教學。

20世紀60年代中期開始,人們對喬姆斯基的理論不斷提出異議,新的語法理論陸續產生。這些新理論的共同之處是都以生成語法為參照點,以它為發展或爭辯的出發點。

生成語義學 最早出現的是以P.波斯塔爾、G.雷柯夫、J.麥考萊和J.R.羅斯為代表的生成語義學。生成語義學派的語法包括語用的問題。雷科夫等把研究的范圍不斷擴大,而把描述的精確性逐漸降低,發展成“模糊語法”。一時頗為顯赫的生成語義學到20世紀70年代初漸趨沉寂。

認知語言學 生成語義學派和格語法學派停止活動以後,雷科夫和菲爾莫爾感到語法並不是個嚴密的規則系統,它和其他心理現象一樣,無法用數學方法來精確描述。於是他們的興趣轉向語法的一些外圍問題,以加利福尼亞大學伯克利分校為中心的一些學者在摸索新方向。現在經常進行研究的是范疇化、圖形–背景理論、心理空間、隱喻、組構語法等。

孟德鳩語法 堅持語法形式化方向的生成語義學傢B.H.帕蒂、E.巴赫等人轉向孟德鳩語法。R.孟德鳩是數理邏輯學傢,他認為自然語言與形式語言在理論上並無本質區別,語言學傢對自然語言也能作精密的描述。20世紀70年代起,生成語法學傢與邏輯學傢開始合作,試圖用內涵邏輯來處理自然語言。他們用句法規則生成句法結構,然後用翻譯規則譯成邏輯語言,再給邏輯語言作語義解釋,通過迂回的辦法做到語義形式化。孟德鳩語法學傢與喬姆斯基的一大區別在於前者不從心理學角度研究語法,認為句法學、語義學、語用學都不是經驗科學,而是數學的分支。孟德鳩語法以其理論的純潔性在語法理論界享有較高的學術地位。

廣義詞組結構語法 20世紀80年代從孟德鳩語法發展出一種新理論,稱為廣義的詞組結構語法,代表人物有G.蓋茲達、G.普倫、I.薩格等。這種語法在詞組結構規則基礎上作瞭重要的改進,例如把線性關系和層次從屬關系分別處理,用特征來分析名詞、動詞等的內部結構。它用單一的結構層次描述,沒有深層、表層之分,用一種元規則代替轉換規則。蓋茲達等人認為這種語法不僅能起轉換語法的作用,而且還能起轉換語法起不到的作用。近年來喬姆斯基派研究的重點是比較抽象的普遍原則,而不是具體的形式化規則。在這樣的背景下,廣義的詞組結構語法吸引瞭對語言的心理機制並不關心而對數理語言學有興趣的語言學傢。

詞匯–功能語法 既重視形式研究又註意反映心理機制的語法理論是20世紀70年代發展起來的詞匯–功能語法,代表人物為J.佈雷斯南。喬姆斯基認為句法研究中應該以動詞詞組、名詞詞組等結構為基本概念,佈雷斯南主張以主語、賓語等功能關系(詞匯–功能語法的“功能”指語法功能,不指交際功能、社會功能)為基本概念。詞匯–功能學派一度以麻省理工學院為基地,後來移至斯坦福大學繼續發展。

關系語法 強調功能關系在語法中地位的還有以波斯塔爾和D.珀爾馬特為代表的關系語法。他們認為句法結構必須通過語法關系描述,各種語法關系組成語言的關系網絡。普遍性的語言學理論的任務是定義自然語言中合格的網絡;個別語言的語法研究的任務是確定該語言中的關系網絡。20世紀70年代中期以後波斯塔爾為關系語法設計出形式化方案,采用代數式及弧線等幾何圖形來反映語法關系,又稱弧對語法。從事關系語法、弧對語法研究的學者很少,但他們認為它是有特色的理論。

喬姆斯基的“管約論” 面臨各傢新興的語法理論,喬姆斯基不斷發展和改進自己的理論。20世紀80年代的生成語法集中表現於管轄與約束理論,通常簡稱“管約論”(見生成語法)。到瞭90年代,喬姆斯基揚棄瞭這個理論,提出瞭“最簡方案”。

縱觀當代各傢語法理論,可看出一個總的發展趨勢。語言學從內容到方法都傾向於形式論證。

推薦書目

金嶽霖. 知識論. 北京: 商務印書館, 1982.

朱德熙. 語法講義. 北京: 商務印書館, 1982.

喬姆斯基. 句法理論的若幹問題. 邢公畹, 龐秉鈞, 黃長著等, 譯. 北京: 中國社會科學出版社, 1986.

THRAX D. The Grammar of Dionysius Thrax. Translated from the Greek by Thomas Davidson. New York: Journal of Speculative Philosophy, 1874.

JESPERSEN O. A Modern English Grammar on Historical Principles: Vols. 5-7. London: G. Allen & Unwin, Ltd., 1928-1932.

ARNAULD A, LANCELOT C. The Port-Royal Grammar. Mouton: The Hague, 1975.

MORAVCSIK E A, WIRTH J R. Syntax and Semantics: Vol. 13: Current Approaches to Syntax. New York: Academic Press, 1980.

QUIRK R. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.