在西方美術史上,印象主義一詞有兩層含義:一指產生於法國的印象主義畫派;二指包括技法革新在內的印象主義美術思潮及其廣泛深遠的影響。後者具有世界性意義。

印象主義流派出現於1874年。這年4月,一些法國畫傢在巴黎卡普辛大街借用攝影師那達爾的工作室舉辦畫傢、雕塑傢和版畫傢等無名藝術傢展覽會,參加展出的有C.莫內、P.-A.雷諾瓦、C.畢沙羅、 A.西斯萊、E.德加、 P.塞尚、 B.莫裡索等人。在展品中有莫內的油畫《日出·印象象》,其標題被一位藝術觀點保守的記者L.勒魯瓦借用,嘲諷地稱這次畫展是“印象主義畫傢的展覽會”,故產生印象主義或印象派之名。印象主義畫展從1874~1886年共舉行瞭8次。第一、二次展覽受到輿論界的猛烈批評。當舉行第三、四次展覽時,印象主義已成為有很大影響的藝術流派。

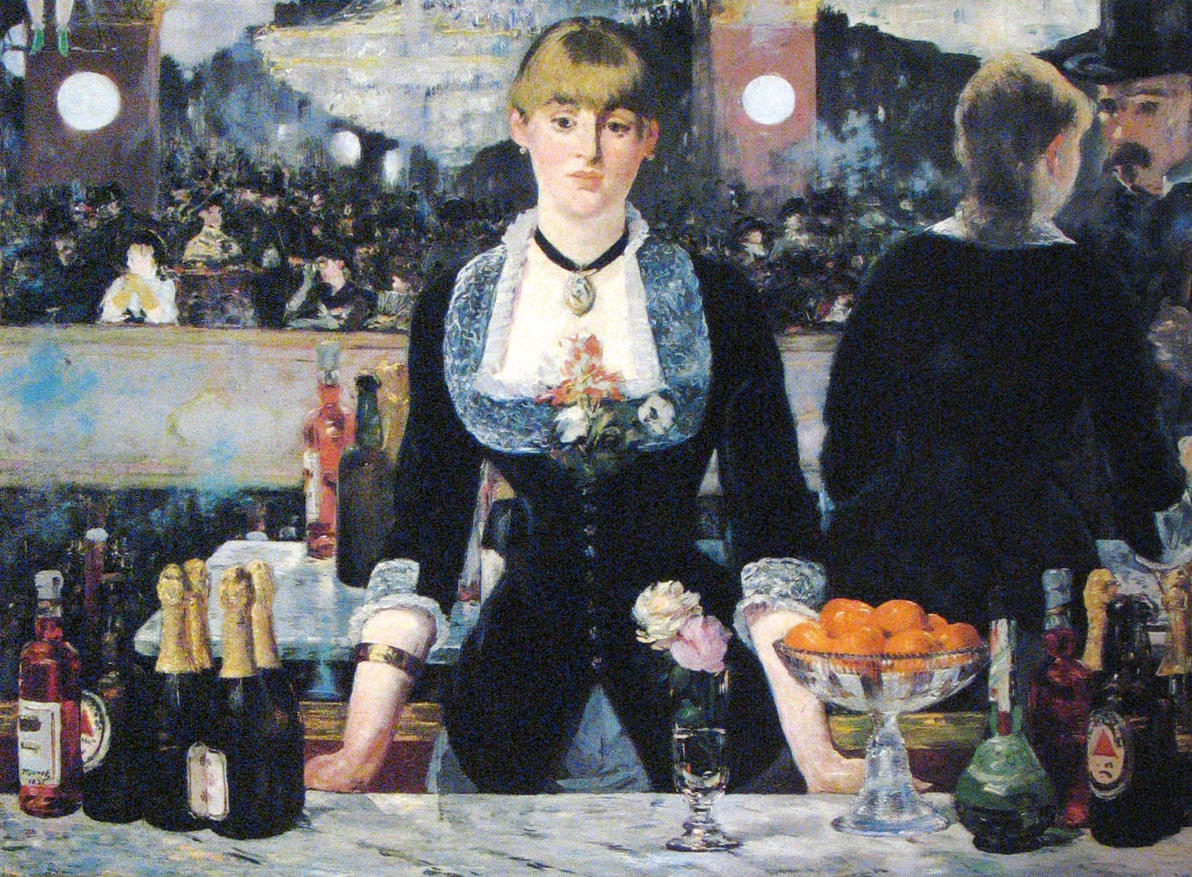

圖1 馬奈的作品《酒吧間》(1881~1882,科陶德學院美術館藏)

圖1 馬奈的作品《酒吧間》(1881~1882,科陶德學院美術館藏)

印象主義以創新的姿態登上法國畫壇,它反對陳腐的古典學院派,反對已經落入俗套、隻在中世紀騎士文學中尋找創作源泉、矯揉造作的浪漫主義美術。它在C.柯羅、巴比松畫派以及G.庫爾貝的寫實畫風的影響和推動下,在19世紀現代科學技術(尤其是光學理論和實踐)的啟發下,註重對外光的研究和表現。印象主義一反歐洲幾百年來在畫室中作畫的傳統習慣,摒棄從16世紀以來變化甚微的褐色調子,主張到室外,在陽光下,根據眼睛的視察和直接感受作畫,表現物體在光的照耀下色彩的微妙變化,在繪畫表現上開辟瞭新的領域。印象主義還從西班牙畫傢D.委拉斯開茲、英國畫傢J.M.W.泰納、J.康斯特佈爾的作品中吸收瞭營養。日本浮世繪、中國繪畫對印象主義畫傢的探索和創新都起過促進作用。

印象主義的畫風實際上在19世紀60年代即已萌發。從1863年É.馬奈的作品《草地上的午餐》在落選沙龍上展出受到譏諷起,在巴黎便逐漸形成新的藝術集團。一批以馬奈為首的年輕藝術傢在巴黎蓋爾波瓦咖啡館定期會晤,討論藝術上的各種問題。他們還常到野外,到塞納河畔直接對景寫生,探求光的奧妙。經常參加蓋爾波瓦集會的莫奈、雷諾阿、畢沙羅、塞尚等,便是後來印象主義的骨幹。馬奈是印象派的鼓舞者和推動者,但他本人並未參加印象派的展覽。

印象主義繪畫理論的基本點是認為一切自然現象都應該從光的角度來觀察,一切色彩皆發源於光。他們以光學研究成果作為依據,主要用赤橙黃綠青藍紫7色,或近似這7種色彩的顏料作畫。由於光線是瞬息變化著的,他們認為捕捉瞬息間光的照耀才能揭示自然界的奧妙。因此,光和色就成為他們研究的中心課題,支配著他們的創作活動。

圖2 莫奈的作品《魯昂教堂》(1894)

圖2 莫奈的作品《魯昂教堂》(1894)

印象主義畫傢中,實際上有兩種類型:一種重光和色彩;一種重造型和素描。重視光和色彩的典型畫傢是C.莫奈,他從80年代起對物象輪廓寫真的興趣日益淡薄,之後在風景組畫《草垛》、《魯昂教堂》中集中精力用光線和色彩來表現感情,探求光和色彩獨立的審美價值。在重視造型和素描的印象派畫傢中,以E.德加為代表,註意室內光。他用光的轉換幫助表現迅速變化著的運動,使靜止的畫面產生動感,並用光來加強色調的對比,使畫面富於幻想意味。西斯萊、雷諾阿的畫風接近莫奈。西斯萊主要畫風景。雷諾阿既畫風景也畫人物,他特別註意外光在人體上的閃光反射。畢沙羅既重視外光,又重視造型。

最早為印象主義辯護的是作傢É.左拉。左拉在評論印象主義時,常常用“自然主義”這個術語。印象主義的創作方法和左拉的自然主義小說是有所區別的,但是它同樣受到實驗科學的成就和實證主義哲學的強烈影響。在這一點上,印象主義畫傢們與法國文學中的自然主義作傢左拉、龔古爾兄弟等人相近。

印象主義作為一種思潮波及歐洲各國。英國的西克爾特,德國的L.科林特、M.利貝曼和M.斯勒福格特以及西班牙、意大利的一群藝術傢,俄國和東歐的一些畫傢都曾受到法國印象主義的極大影響。美國的J.S.沙金和女畫傢M.卡薩特、日本的黑田清輝也是負有盛名的印象主義畫傢。印象主義運動雖然在100年以前即已消失,但至今還有不少畫傢用印象主義的方法作畫。中國現代畫傢劉海粟、林風眠等人在吸取印象主義技法方面,有獨特的創造。

推薦書目

吳甲豐. 印象派的再認識. 北京: 中國文聯出版公司, 1998.