研究漢語上古音的著作。中國清代顧炎武著。約成書於1643年。全書分5個部分:《音論》、《詩本音》、《易音》、《唐韻正》、《古音表》。《音論》分上中下3卷,共15篇,集中地闡述瞭作者對古音學的基本看法,是《音學五書》的總綱。其中重要的有4篇:①《古人韻緩不煩改字》。顧氏認為,古人用韻比較寬,隻要聲音相近,聽起來大致和諧,就可以押韻,讀《詩經》不必改變某些押韻字的讀音。②《古詩無葉音》。顧氏在文中表示完全贊同陳第的主張,認為古人沒有任任意改變押韻字讀音的情況,前人的所謂葉音,正是古人的實際讀音。③《古人四聲一貫》。顧氏認為,古人雖有四聲,但押韻可以不拘,不像唐詩那樣押韻字必須聲調相同。④《先儒兩聲各義之說不盡然》,中古以後“惡”字有兩讀,“愛惡”的“惡”讀去聲,“美惡”的“惡”讀入聲,顧氏認為先秦沒有這種分別。《詩本音》詳細地考查瞭《詩經》押韻字的古音,凡是他認為古今讀音不同的字,都指明這個字古音應當在古韻的哪一部,並統計出在《詩經》中這個字出現多少次,在其他經書中作為押韻字出現多少次,與哪些字押韻。顧炎武認為這是《音學五書》中最重要的一部。《易音》考查《易經》押韻字的古音,考查方法與《詩本音》相同。《唐韻正》改正瞭《唐韻》的錯誤。顧氏認為,凡是《唐韻》與古音不合的,就是《唐韻》的錯誤,實際上是把本該放在《詩本音》裡的許多證據拿出來另編一部書,可視為對《詩本音》的詳細註釋。《古音表》是顧氏對古韻研究的總結,顧氏古韻分為10部,把《唐韻》韻目分別列在10部之中,表明古韻與唐韻之間的對應關系。《音學五書》從理論和實踐上徹底否定瞭葉韻說,奠定瞭古音學的基礎,開拓瞭音韻學研究的新領域。

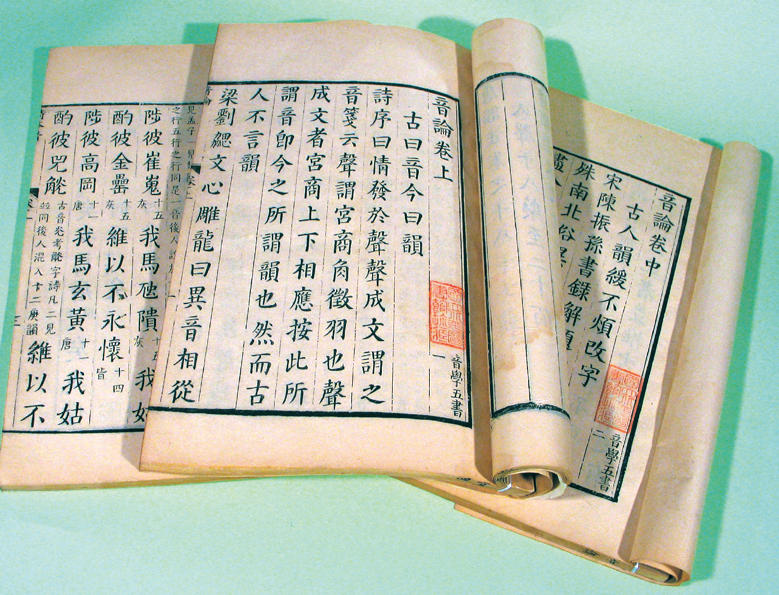

《音學五書》(清康熙六年版)

《音學五書》(清康熙六年版)