音系學的基本單位。是語言中能區分意義的最小單位。印度的語法學傢早在西元前2世紀就已經有瞭音位的概念。19世紀的一些語言學傢對這個概念作瞭不同程度的解釋,使之獲得發展。但音位的現代含義是喀山學派的庫爾德內和N.V.克魯舍夫斯基首次明確地提出來的。謝爾巴把它介紹給D.鐘斯,從而使之逐漸傳到西方學術界。言語實際出現的是一組具有語音相似性、處於互補分佈狀態的音素(音段),由此可以歸納出音位,它是語音系統(音系)中的最小抽象單位(舊將音位譯為音素,不確)。一個音位必須放在一個音系中才能得到說明。使用國際音標的時候,嚴式標音記錄的是音素,例如英語的[p,p‘];寬式標音記錄的是音位,例如英語的/p/。英語的[p]和[p‘]是/p/的音位異體。但是在漢語裡,/p/和/p‘/都是獨立的音位,因為它們有辨義的作用。脫離瞭具體的音系,便不能確定[p‘]是不是一個音位。音位的概念對語言的學習和教學、對語言調查和拼音文字的創制,都有巨大的實用價值。但在區別特征理論提出之後,音位的概念已經基本上被放棄,在各種高度形式化的音系理論中尤其如此。

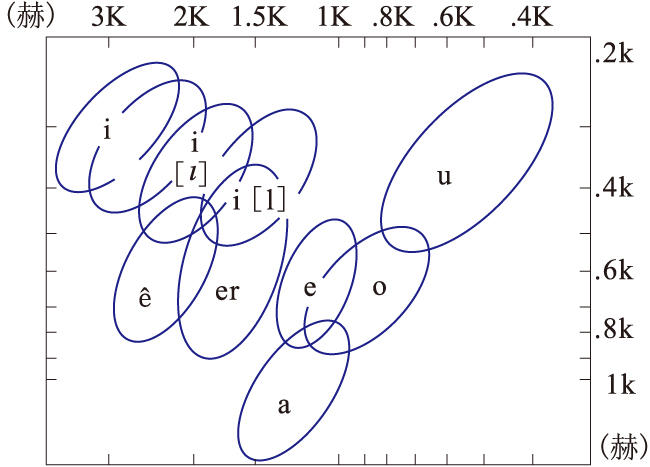

普通話元音音位變體聲學位置圖

普通話元音音位變體聲學位置圖