中國秦漢時被判處剝奪一定時期自由的徒刑罪犯。徒本是指服徭役的平民,由於被囚拘的犯人也要強制服役,故稱為刑徒或罪徒、徒隸。

圖1 鐵腳鐐(陝西臨潼秦始皇陵石料場遺址出土)

圖1 鐵腳鐐(陝西臨潼秦始皇陵石料場遺址出土)

秦漢時,徒刑在是較死刑為輕的一種重罰。秦律根據犯人罪行的輕重,將刑徒分為黥、劓、城旦舂、完城旦、鬼薪、白粲、隸臣、司寇幾等。黥是在犯人面部刺文記,劓是割鼻;西漢從文帝十三年(前167)起除肉刑,城旦隻髡去長發和頸上戴鐵鉗以替代過去的黥或劓,這種城旦稱髡鉗城旦。髡和鉗雖非始於西漢,但把髡鉗作為一種重罰則是西漢的事。漢時次於髡鉗城旦(男)舂(女)的為完城旦,完即不加髡鉗之意。再次為鬼薪、白粲、隸臣妾、司寇。服刑滿年,可依次遞減,如隸臣妾滿兩年為司寇,司寇一年免為庶人。秦的城旦、鬼薪等,囚禁期限不詳。到東漢時隸臣已不見。東漢人衛宏說,漢代髡鉗城旦舂為五年刑,完城旦舂為四年刑,鬼薪(取薪給宗廟)、白粲(擇米使白凈)為三年刑,司寇(男備守;女為作如司寇)為兩年刑(兩年刑亦稱耐),凡拘役三月到一年者稱罰作,女徒稱復作。

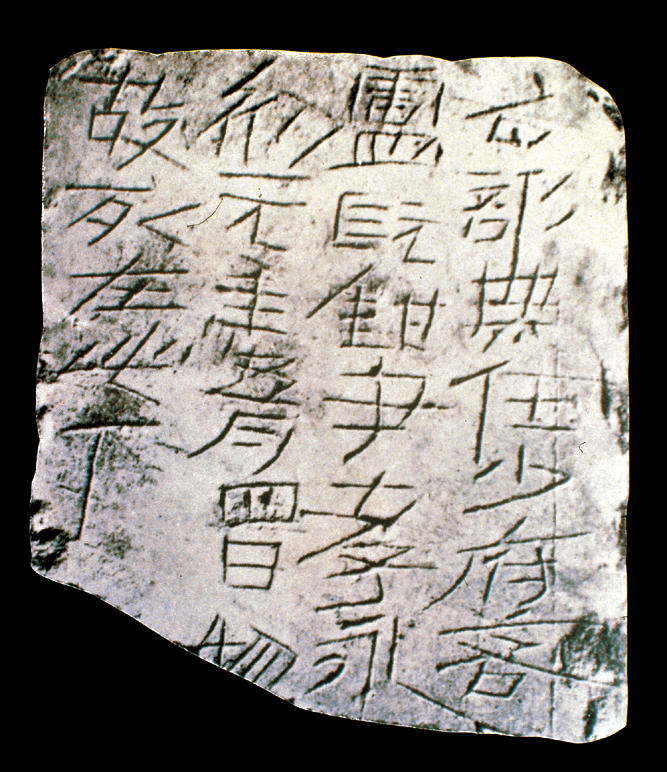

圖2 刑徒墓磚銘文(東漢)

圖2 刑徒墓磚銘文(東漢)

秦漢時通常將刑徒押解到工地服役,稱為“輸作”,所謂城旦或城旦舂,就是指男女犯人要分別負擔築城、舂米的勞役。秦律具體記載有城旦罰作築城垣的規定。秦始皇時,曾派三千刑徒伐盡湘山的樹木;在咸陽修建阿房宮和在驪山修築陵墓的刑徒達70多萬人。兩漢時修城和建陵墓都動用大量的刑徒勞力。此外,在開通道路、修橋、築宮室和冶鑄銅鐵等方面也都離不開刑徒的勞動。秦律說,服役的城旦、鬼薪,頸上和脛上都要戴刑具,還要穿戴紅色的衣帽,故秦漢時常用“赭衣”來比喻刑徒。秦代為瞭強制刑徒去從事艱苦的勞動,把他們編排在一起,並派人嚴加監督。東漢時稱刑徒服役場所為“作部”。秦、西漢時,主管土木工程之官為司空,故司空又成為管理刑徒的機構,《司空律》則是秦代處理有關刑徒事務的法律。東漢時,洛陽的刑徒歸將作大匠下的左、右校管轄,史籍中常見有些官吏因犯法而輸作左校的記載。

秦漢之制,刑徒經皇帝大赦或特赦就可減刑或免刑,西漢時,皇帝經常下詔赦天下徒或專赦修建陵墓的刑徒,這種被赦的刑徒稱為弛刑。可以除去鉗和赭衣,並由此從刑徒轉變為平民身份,但仍須服役到期滿為止。漢代弛刑常被調遣到邊境或其他條件艱苦的地方去作戰、戍守或屯田。皇帝有時也下詔把所有的刑徒赦免為庶民,或者是減罪一等,或是將距滿期數月的刑徒免歸田裡,都隻是特例。皇帝有時也有特詔免刑,這隻限於對個別的官吏而已。秦漢時,還有以錢或以粟贖罪減刑的規定;從東漢明帝開始,皇帝更不斷頒發詔令,允許刑徒用縑贖刑,並定出標準,贖髡鉗城旦須交納縑十匹,完城旦和司寇交納五匹。在這種制度下,官僚富人即使觸犯刑律,也不致於淪為刑徒。