調的結構形態,側重於就音列內部各音之間音程關係的規格來指稱音列。音階種類十分繁多,主要形態有以下幾種。

自然七聲音階 應用最廣的七聲音階,其音程組織是,每個八度之內有5處全音,分成兩個一串和3個一串,兩串之間以半音隔開(圖1)。

圖1 自然七聲音階

圖1 自然七聲音階

音階中的每一個音都可以當主音以建立調式,可形成7種不同的七聲自然調式。

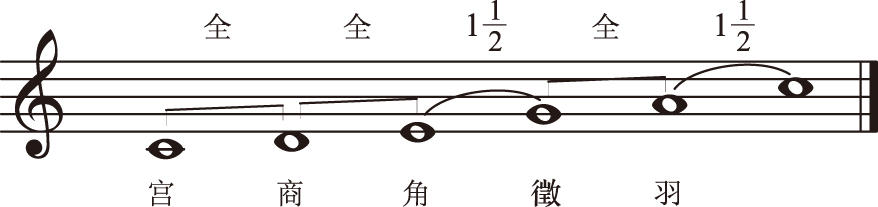

五聲音階 詳稱“不帶半音的五聲音階”或“全音五聲音階”。廣泛流行於亞洲、非洲、中太平洋的一些群島、匈牙利、蘇格蘭民間音樂以及在歐洲人到達美洲之前的美洲本土部族中。常被稱為“中國音階”。其五階在中國傳統文化中有專用的名稱,分別稱為:宮、商、角、徵、羽。其音程組織是每個八度之內有3處全音,位於宮–商–角和徵–羽之間(圖2)。

圖2 五聲音階

圖2 五聲音階

音階中的每一個音都可以當主音以建立調式,可形成5種不同的五聲調式。在五聲音階基礎上,可以插入不同的附加音(偏音)而形成七聲音階(以五聲為正聲的七聲音階),附加音的插入可有3種不同的方式,形成3種不同的音階形態。

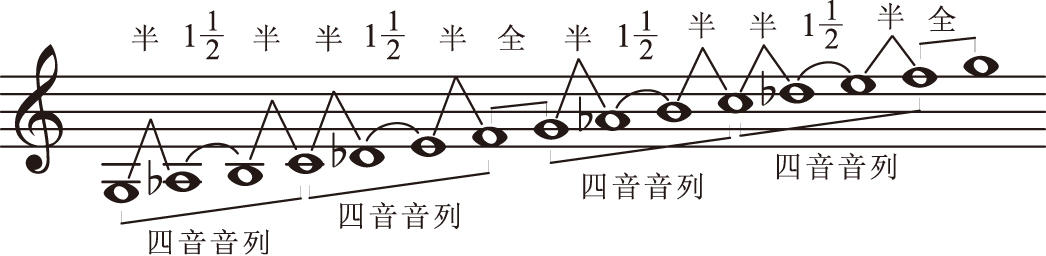

吉普賽音階 詳稱“帶有增二度的七聲音階”。吉普賽是10世紀時從印度西北部分離出來的遊牧部落,其音階結構形態繼承瞭古印度音樂文化的特點,並在西亞、東歐、南歐、北非各民族的音樂中留下深遠的影響。音程組織是每個八度之內有兩處增二度,每個增二度兩端有半音鑲邊,形成一組以純四度為框架的、“吉普賽風”的四音音列,兩組四音音列之間一處首尾交疊,一處有全音隔開(圖3)。

圖3 吉普賽音階

圖3 吉普賽音階

用這種音階,也可選其中不同的音當主音以建立不同的調式(但並非每個音都能當主音)。

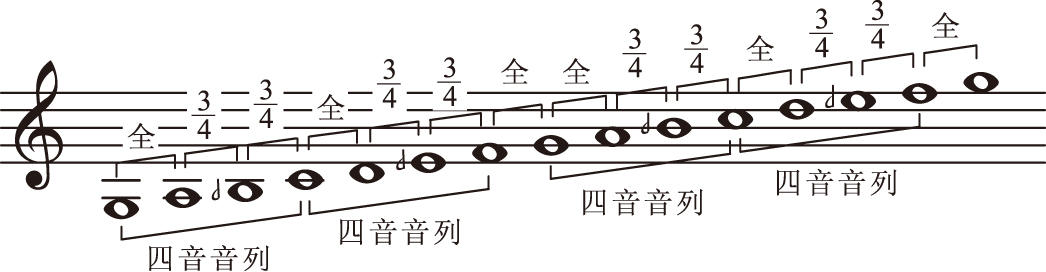

阿拉伯音階 詳稱“帶有中立音的七聲音階”。8世紀時著名烏德演奏傢紮爾紮爾創用以後,在伊斯蘭文化影響所及的地區廣泛流傳,成為阿拉伯民族音樂的特征。其音程組織是,將一個全音與兩個約為四分之三音的音程相接以形成一組以純四度為框架的“阿拉伯風”的四音音列,每個八度內的兩組四音音列之間一處首尾交疊,一處有全音隔開(圖4)。

圖4 阿拉伯音階

圖4 阿拉伯音階

用這種音階,也可選其中不同的音當主音以建立不同的調式(見阿拉伯音樂)。

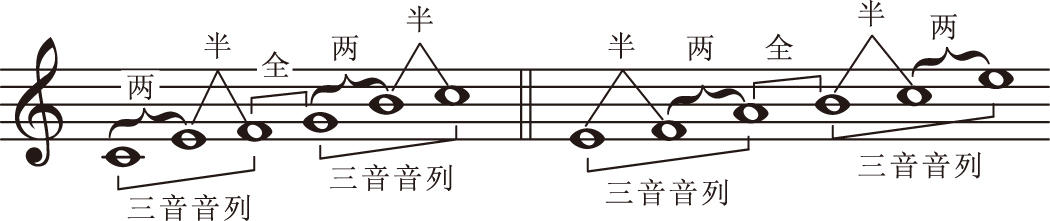

半音五聲音階 詳稱“帶半音的五聲音階”。盛行於古代希臘與近代日本及其他太平洋島嶼。其音程組織是,將一個大三度與一個半音相接以形成一組以純四度為框架的、特別的三音音列,兩組三音音列之間可有全音隔開。由於大三度與半音相接時上下位置可以不同,實際上分成兩種結構形態(圖5)。

圖5 半音五聲音階

圖5 半音五聲音階

平均七聲音階 流行於東南亞一帶。音程組織是將一個八度劃分成大致相等的7個區間,每個區間小於全音而大於半音。

平均五聲音階 爪哇人所用,當地稱之為“定形斯連德羅”。音程組織是將一個八度劃分成大致相等的5個區間,每個區間大於全音而小於小三度音(見印度尼西亞音樂)。

凡是具有趨向平均性質的音階,在同一音階中選取不同的音當主音時所形成的調式都相似,內部不能再區分為不同的調式,隻是主音的音高可以有所不同而已。

以上各類音階都植根於民間音樂中。此外尚有不少人工音階,是由作曲傢根據某種表現意圖與風格要求而設計創造的,有的僅出現於某一特定的作品中,有的為某一作曲傢所喜好常用,有的產生較大影響,為某個時期某個流派的一批作曲傢所用。其中主要的有以下幾種:

全音音階 由6個音級組成,也是一種平均音階,即將一個八度劃分成相等的6個全音。這種音階的運用濫觴於F.舒伯特、G.羅西尼、H.柏遼茲的某些作品,其完整形態出現的最早例子見於俄國作曲傢M.I.格林卡的歌劇《魯斯蘭與柳德米拉》,以後A.S.達爾戈梅日斯基、F.李斯特、C.德彪西、G.普契尼、R.施特勞斯等都曾用過。它成為印象派音樂風格的特征之一。

半音音階 由12個音級組成,也是一種平均音階,即將一個八度劃分成相等的12個半音。雖然12半音的律制在中國古已有之,在歐洲也在使用鍵盤樂器以後定型,但將律制中的12個音不分主次而又缺一不可地一齊用來構成樂曲則是20世紀以來的現象。這種作曲技法稱為十二音技法或十二音體系。

此外尚有各種包含小於半音的微小音程的音階形態,統稱“微分音音階”。目前各種微分音音階還僅處於實驗階段。