發源於20世紀50年代的美國的流行音樂形式。由美國黑人音樂(包括福音歌和佈魯斯)、美國鄉村音樂和西方古典音樂發展而來。在此後的發展中,搖滾樂還融合瞭民謠、各種電子音樂以及世界各地的流行音樂因素,形式上也更加開放。搖滾樂包含諸多子形式,如軟搖滾、民謠搖滾、爵士搖滾(又稱融合樂),重金屬、龐克和>垃圾樂等。廣義上的搖滾樂泛指20世紀50年代以後的西方流行音樂的主流風格,包括各種使用電子樂器和帶有重擊拍節奏的流行音樂,以區別於此前較為傳統的流行音樂風格。

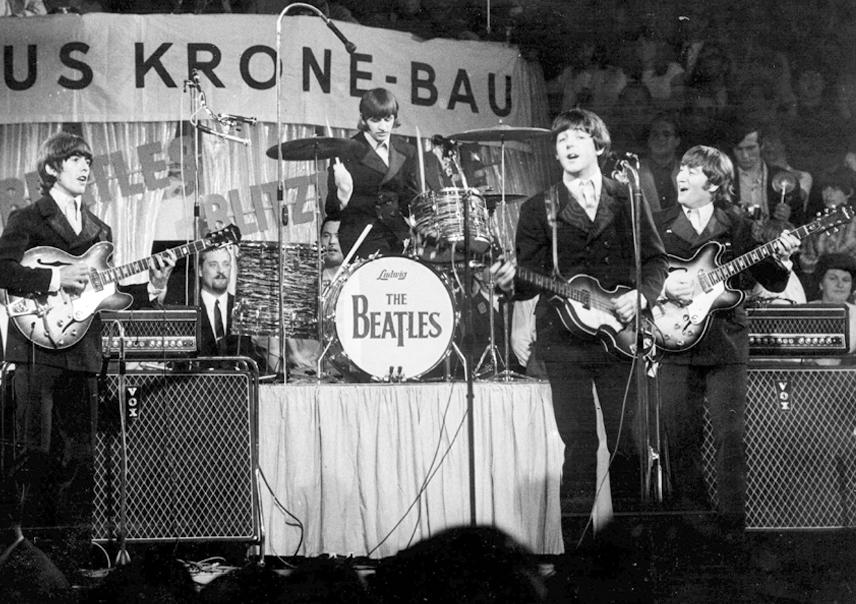

披頭士(甲殼蟲)樂隊1966年6月在德國演出

披頭士(甲殼蟲)樂隊1966年6月在德國演出

搖滾樂以電吉他、電低音吉他、組鼓(架子鼓)和電子鍵盤樂器為主要樂器,擴音設備和各種電子音效設備也在搖滾樂的演出和制作中發揮重要作用。搖滾樂的基本和聲語言以古典音樂為基礎,同時融合瞭爵士樂的和聲語匯。在節奏上,搖滾樂一般強調小節中弱拍位置上的反拍重音。在曲式上,運用短小方整的以重復為基礎的和長大的套曲性的結構。搖滾樂是一種有人聲演唱的歌曲,但其中器樂部分的作用遠遠超出通常“伴奏”的意義,有時甚至是主導性的。

20世紀50年代的搖滾樂稱為“搖滾”,直接脫胎於美國黑人的“節奏與佈魯斯”,並融合瞭美國傳統流行歌曲的旋律因素和鄉村音樂的敘述風格。進入60年代後,搖滾樂開始更為廣泛地吸收民謠、爵士樂、各國民間音樂和古典藝術音樂等音樂源泉,並與當代新科技的發展更緊密地結合,由此發展出更為多元的風格形式和流派。其影響和參與者也超出瞭美國本土,如英國的搖滾樂隊在這一時期的搖滾樂發展中扮演瞭重要角色。在此後的發展過程中,搖滾樂不斷在音響的輕柔與嘈雜、技術的單純與復雜、性質的迎合商業與原創真實等緯度上徘徊,並由此不斷擴展其形式和內涵。

在意識形態上,搖滾樂常被認為是青少年亞文化和反主流文化的體現,以區別於商業性娛樂性的流行音樂。但從廣義上看,搖滾樂是當代流行音樂的主流形式,其中的意識形態是復雜而多元的。