中國古代漢字的一種書體。介於草書和楷書之間的書體。

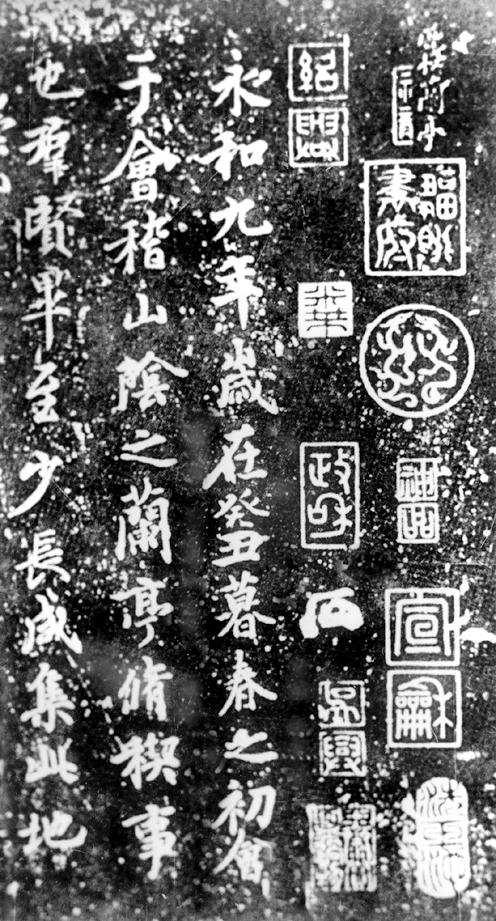

唐人摹東晉王羲之《蘭亭序》(局部)

唐人摹東晉王羲之《蘭亭序》(局部)

從各地出土的有年號的漢簡和亳州出土的曹氏傢族的漢磚等材料看,東漢晚期就有行書。世傳東漢晚期劉劉德昇造行書,大概是後世對於把已經流行的字體歸納出章法並且在傳授方面有功的人的推崇,行書應當是自然形成的,並非一個人的功勞。漢魏之際,鐘繇、胡昭以師法劉德昇而著名。到西晉行書大行於世,朝廷立書博士,以鐘、胡之法教弟子,包括行書,書法傢也多以行書著稱。東晉帝王多善行書。書法傢中王羲之善行書,他的《蘭亭序》更是千古聞名的傑作,號稱天下第一行書。行書既是適於日常應用的書體,更是書信常用的字體。鐘繇擅長八分、真書和行書,劉宋羊欣《采古來能書人名》中說:“鐘書有三體:一曰銘石之書,最妙者也。二曰章程書,傳秘書,教小學也。三曰行押書,相聞者也。”“行押書”即行書,“相聞者也”即用作書信往還的字。歷代書法傢的行書墨跡也大部分是書信。私人通信可以隨意書寫,各顯本色。比較歷代法帖和真跡中的書信,既可以看到行書的發展變化,也可以看到行書的指稱范圍之寬。《宣和書譜·行書敘論》說:“自隸法掃地而真幾於拘,草幾於放,介乎兩間者,行書有焉。於是兼真則謂之真行,兼草則謂之行書。”“真行”與“行書”的劃分,隻是從鑒賞的角度作出的。