供鐵路、道路、管道、管線、行人等跨越河流、山谷或其他交通線路時使用的建築物。簡稱橋。

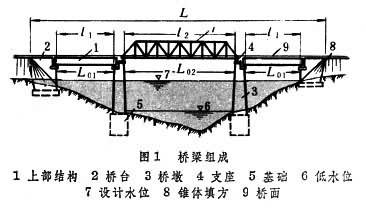

橋樑組成 由橋樑上部結構(也稱橋跨結構)和橋樑下部結構組成(圖1)。

橋梁上部結構 承擔線路荷載,跨越障礙。由橋面系、主要承重結構和支座組成。

①橋面系。一般由橋面、縱梁和橫梁組成。公路橋和城市橋的橋面包括橋面鋪裝及橋面板兩部分:橋面鋪裝用以防止車輪直接磨耗橋面板、排水和分佈輪重;橋面板用以承受局部荷載,常采用鋼筋混凝土板,當主梁間距較大時可用預應力混凝土,或鋼橋面板(鋼橋)做成。鐵路橋的橋面一般采用明橋面或道碴橋面。明橋面不設橋面板,鋼軌和枕木直接聯結在縱梁上(小橋無縱橫梁,則設在主梁上)。這樣可以減少恒載,但噪聲和沖擊較大,橋下容易污染。與之相反,道碴橋面需設橋面板,上鋪道碴、軌枕與鋼軌,噪聲和沖擊力較小,橋下污染也少。

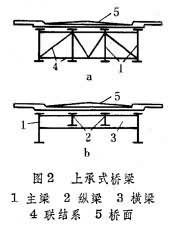

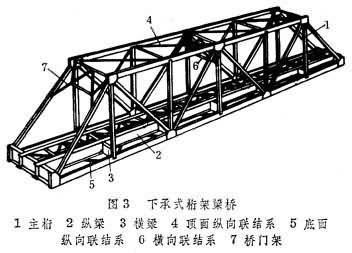

上承式橋梁跨度小時,可將縱梁及橫梁省去,讓橋面直接聯結在多根主梁上比較經濟(圖2a),但跨度大時,因每片主梁的造價較高,就需要減少主梁(如用雙主梁),而采用縱梁及橫梁將橋面荷載傳給主梁(圖2b)。下承式橋的橋面系,必須用縱、橫梁傳遞橋面荷載(圖3)。

②主要承重結構。它的作用是承擔上部結構所受的全部荷載並傳給支座。例如桁架梁橋中的主桁,實腹梁橋中的主梁。拱橋中的拱肋(拱圈)等。在桁架梁橋中為將主要承重結構聯結成整體以承受各方向的荷載,應於其頂面和底面內分別設置縱向聯結系,並在豎直平面內設橫向聯結系(簡稱橫聯),為讓車輛通行無阻,所有橫聯桿件必須佈置在橋梁限界之外(見橋梁建築限界)。位於下承式橋兩端及連續桁架梁橋中間支座上的橫聯稱橋門架(圖3)。此外,在鐵路橋中縱梁跨度較大時,在兩縱梁間也應設置縱向及橫向聯結系。在實腹梁橋中,現代大跨度預應力混凝土梁橋多采用箱形梁;鋼實腹梁橋則采用帶正交異性板橋面的箱形梁作主要承重結構(見實腹梁橋)。箱形梁中的頂板(橋面板)除起著橋面系的作用外,還與底板共同參與箱形梁整體受力,並起著縱向聯結系的作用,這樣就減輕瞭自重,節約瞭材料,也提高瞭跨越能力。

③支座。設於橋臺(墩)頂部,支承上部結構並將荷載傳給下部結構的裝置(見橋梁支座)。

橋梁下部結構 是橋臺、橋墩及橋梁基礎的總稱,用以支持橋梁上部結構並將荷載傳給地基。橋臺和橋墩一般合稱墩臺。

①橋臺。位於橋梁的兩端,支承橋梁上部結構,並使之與路堤銜接的建築物,其功能是傳遞上部結構荷載於基礎,並抵抗來自路堤的土壓力。為瞭維持路堤的邊坡穩定並將水流導入橋孔,除帶八字形翼墻的橋臺外,在橋臺左右兩側築有保持路肩穩定的截錐體填土,稱錐體填方(也稱錐體護坡),其坡面以片石圍護。

②橋墩。位於多孔橋梁的中間部位,支承相臨兩跨上部結構的建築物,其功能是將上部結構荷載傳至基礎。

③橋梁基礎。是橋梁最下部的結構,上承墩臺,並將全部橋梁荷載傳至地基。基底應設置在有足夠承載力的持力層處,並要求有一定的埋置深度。

橋梁主要標高和總體尺寸 橋梁沿高度方向的結構位置,用國傢標準水準高程表示,主要的控制部位有基底、地面、襟邊、墩(臺)頂、橋面(公路橋)和軌底(鐵路橋)等處。在設計中的主要水位有低水位、設計水位、洪水位及通航水位等(見橋渡設計)。

橋梁上部結構底緣以下的空間界限稱為橋下凈空。在不通航河流上的橋下凈空高度應滿足設計洪水位或流冰面以上的最小高度的要求;在通航(跨河橋)或通車(跨線橋)的橋梁中,尚應滿足通航或通車的凈空要求。

從橋面或軌底到上部結構底緣的鉛垂距離稱為橋梁建築高度,由橋面或軌底到低水位或橋下線路路面之間的垂直距離稱為橋梁高度。

沿橋梁中心線,兩岸橋臺側墻尾端之間的水平距離(無橋臺的橋為橋面系的行車道長度)稱為橋梁全長或總長度 L(公路橋)。在橋臺擋碴墻間的長度稱為橋梁長度(鐵路橋)。在墩臺邊緣之間,沿設計水位量計的長度(不計墩臺的厚度)稱為凈跨度,如圖1中所示的L01、L02,凈跨度的總和稱橋梁孔徑,它必須滿足泄洪的要求。位於兩個支座中心的水平距離稱為計算跨度,如圖所示的l1、l2,簡稱跨度。跨度愈大則內力也愈大,主要承重結構的尺寸也變大,設計和施工的要求也高。因此,跨度的大小往往是用來權衡橋梁技術水平高低的一個方面。計算跨度一般由橋下凈空,上、下部結構施工的難易及經濟條件來決定。

橋梁橫向的總寬度一般指欄桿兩內側之間的水平距離。由軌道股數(鐵路橋)或快、慢車道(公路橋)和人行道寬度決定。如在高速公路和一級公路中,還應考慮設置中間帶的寬度。此外,兩側主梁(主桁、拱肋)中心線間的寬度是保證橋梁橫向穩定的重要尺寸,應通過計算決定。

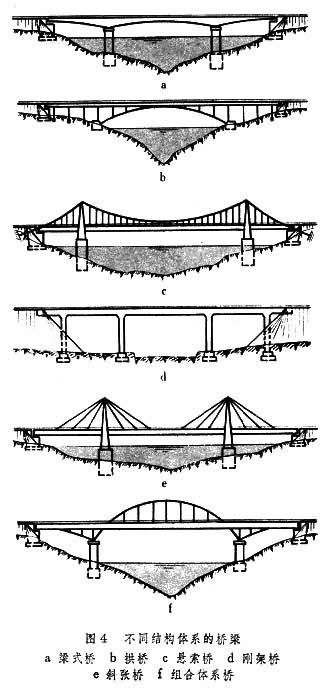

橋梁分類 按主要承重結構體系分 有梁式橋、拱橋、懸索橋、剛架橋、斜張橋和組合體系橋等(圖4),前三種是橋梁的基本體系。

按橋梁上部結構的建築材料分 有木橋、石橋、混凝土橋、鋼筋混凝土橋、預應力混凝土橋(有時三者統稱混凝土橋)、鋼橋和結合梁橋等。木橋易腐蝕多用於臨時性橋梁。石料和混凝土抗壓強度高而抗拉強度低,主要用於拱橋。鋼筋混凝土橋為耐壓的混凝土和抗拉、抗壓性能均好的鋼筋結合而成的橋,主要用於跨度不大的梁式橋和拱橋。預應力混凝土橋是采用高強度鋼筋(絲)和高標號混凝土建成,可達到比鋼筋混凝土大得多的跨度,可采用的結構體系也比鋼筋混凝土橋廣泛得多。鋼橋用結構鋼制造,現常用於實腹梁橋及大跨度的桁架梁橋、拱橋、斜張橋和懸索橋。其主要優點是施工速度較快,跨越能力大;缺點是用鋼量較多,維修費大。結合梁橋也稱組合梁橋,是由兩種不同建築材料結合而成的橋,通常指用鋼梁和鋼筋混凝土橋面板結合而成的橋,可以節省鋼材。

此外,還有用輕質混凝土、鋁合金、玻璃鋼等建築材料建造的橋梁。

按用途分 有公路橋、鐵路橋、公鐵兩用橋、城市橋。公路橋的活載一般小於鐵路橋,但活載的作用點(車輪)在橋的橫向是變化的,橋面較寬,橋梁的容許撓度也大。鐵路橋活載沿軌道運行,在橋上橫向位置不變,橋面系易於佈置,但橋面通常較窄,在大跨度鐵路橋的設計中,由於橫向穩定、剛度和風振等原因而需加寬橋梁;其活載大,容許撓度小,因此在選擇結構體系上不如公路橋有較多的自由。在同一橋位上供公路和鐵路使用的橋梁稱公鐵兩用橋。公路、鐵路一般分別佈置在上、下兩個平面上;也可佈置在同一平面上,將公路設置在鐵路兩側,但運營性能較差。城市橋的構造接近公路橋,但車行道和人行道較寬,橋梁高度要低,以減少橋頭引道長度和填土數量;在通行混合交通時,橋梁縱坡不宜大於2%;設計中應考慮公用事業管線(電信、照明、自來水、暖氣和雨水管等)的過橋設置,不得妨礙橋梁的維修和養護,但高壓輸電線路、煤氣管、輸油管與污水管等不允許在橋上敷設。城市橋應視為重要的藝術建築之一,應註意橋梁本身的造型要和周圍的景觀協調,對橋頭堡、欄桿、燈柱的藝術要求也高。城市橋上遊人樂於駐足,以選用不影響眺覽風景的上承式橋梁為最好。

此外,尚有人行橋、飛機場橋、運河橋、給水橋(渡橋)和供油、供氣、供煤粉的管道橋等。

按跨越障礙分 有跨河橋、跨谷橋、跨線橋和高架線路橋等。跨河橋的長度和高度,應滿足泄洪和通航的要求,在主河槽部分的橋梁稱為正橋,跨度較大;其餘部分稱為引橋,其跨度一般由經濟條件確定,宜優先選用標準設計(見橋梁標準設計)。跨谷橋的長度和高度由地形決定。跨線橋為線路(公路、鐵路等)立體交叉時,一條線路跨越另一條線路的橋梁,也稱立交橋;如在地下穿過既有線路的稱為地道橋。高架線路橋是修建於地面或道路上空,供車輛行駛的旱橋,是一種用橋梁結構代替路堤的高架線路,可以避免線路平面交叉,提高交通運輸能力。

按橋面位置分 有上承式橋、中承式橋、下承式橋和雙層橋。將橋面佈置在主要承重結構之上的稱為上承式橋(圖4a、b),在主要承重結構下緣附近的稱為下承式橋(圖3);介於上、下緣之間的稱為中承式橋(圖4f);上下緣均設橋面的稱為雙層橋。上承式橋具有構造簡單、容易養護、制造架設方便,節省墩臺圬工數量以及視野開闊等優點,在橋梁設計中常優先選用。中、下承式橋都具有橋梁建築高度小的優點,視設計要求而用。雙層橋多用於公鐵兩用橋。

按橋梁平面的形狀分 有正交橋、斜橋和彎橋。正交橋的橋梁中心線和主河槽的流向(或被跨越線路的中心線)正交。斜橋的中心線和主河槽流向斜交。斜交的度數一般用橋梁的中心線和支承線的法線交角表示。斜橋受力和構造都較復雜,用材料也多。彎橋是主要承重結構軸線順著線路曲線佈置的橋,其受力和構造也較復雜;為便於行車,橋面應按線路要求設置超高及加寬。

按制造方法分 混凝土橋分就地灌築橋和裝配式橋兩類。後者的構件在工廠(場)中預制,運往工地拼裝架設,其優點可使橋梁制造工業化、機械化,降低成本,提高速度,而且質量也有保證。也有兩者結合的裝配、現澆式混凝土橋。鋼橋一般都是裝配式的。

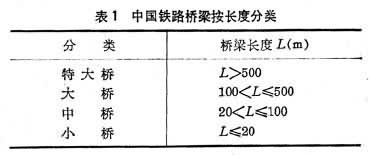

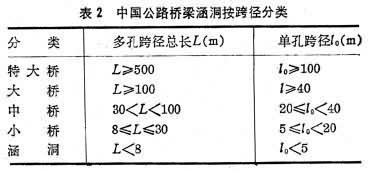

按橋梁長度分 橋梁在技術要求和養護設施等方面需要按橋梁長度進行分類。中國鐵路橋按橋梁長度的分類見表1。中國公路橋按多孔橋的總長或單孔跨徑進行的分類見表2。

表1 中國鐵路橋梁按長度分類 表2 中國公路橋梁涵洞按跨徑分類

表2 中國公路橋梁涵洞按跨徑分類

按使用期限分 有臨時性橋、永久性橋和半永久性橋。臨時性橋的構造簡易,僅在有限的短期內使用或在永久性橋未建成以前供維持交通之用。永久性橋為長期使用的橋梁,需按規定的設計洪水頻率、橋面寬度和檢查維修設備等進行設計。半永久性橋一般是下部結構按永久性橋設計,而上部結構是臨時性的。

其他特殊橋梁 有活動橋、軍用橋與漫水橋等。活動橋是橋跨結構可以移動或轉動,以擴大或開放橋下自由通道的橋梁,多用於河流下遊靠近入海的港口處。軍用橋是為軍事目的而設的臨時性橋梁,用以跨越河流、峽谷溝壕、與彈坑等障礙,通常要求材料重量輕而強度高,構件可以互換,拆裝簡便,能迅速組裝成各種跨度和不同承載力的橋梁。漫水橋是三、四級公路在交通容許有限度中斷時修建的一種半永久性橋梁,橋面建在設計洪水位標高之下,汛期洪水漫頂而過,常采用圬工材料建造。

參考書目

同濟大學等編:《橋梁工程》(上冊),人民交通出版社,北京,1980。

H.Weidemann,Brückenbau,Werner-Verlag.Düs-seldoaf,1982.