這是一類可焊接的低碳工程結構用鋼。其含碳量通常小於0.25%,比普通碳素結構鋼有較高的屈服點σs或屈服強度σ0.2(30~80kgf/mm2)和屈強比σs/σb(0.65~0.95),較好的冷熱加工成型性,良好的焊接性,較低的冷脆傾向、缺口和時效敏感性,以及有較好的抗大氣、海水等腐蝕能力。其合金元素含量較低,一般在2.5%以下,在熱軋狀態或經簡單的熱處理(非調質狀態)後使用;因此這類鋼能大量生產、廣泛使用。各發達工業國傢的低合金高強度鋼產量約占鋼產量的10%(見合金鋼)。

19世紀末,在低合金高強度鋼發展的初期,鋼種的合金設計隻考慮抗拉強度。鋼中加入較高含量的Si、Mn、Ni、Cr等某一合金元素以改善某一方面的使用性能,但獲得高強度的主要手段仍然依賴於較高的含碳量。隨著鋼結構由鉚接向焊接發展,為瞭提高鋼的抗脆斷性能,逐步向降低鋼中含碳量和復合合金化的方向變化。20世紀50年代,為節約合金元素,曾采用熱處理的方法以獲得強度和韌性的良好匹配。60年代,開始瞭稱之為微合金化和控制軋制生產的新階段,出現瞭一些新的鋼種。至70年代,發展成熟的微珠光體鋼和無珠光體鋼、針狀鐵素體鋼、超低碳貝氏體鋼、熱軋雙相鋼以及低碳馬氏體鋼在油氣輸送管線、深井油管、汽車鋼板等領域中得到推廣應用;預計在80年代,這些鋼種在工程結構材料中將占有重要的地位。中國於1957年開始研制低合金高強度鋼,結合中國的資源發展瞭Mn、Mn-V、Mn-Ti、Mn-Nb和Mn-Mo等一系列的鋼種,屈服強度為30~70kgf/mm2。

合金元素的作用 目前,新型的低合金高強度鋼以低碳(≤0.1%)和低硫(≤0.015%)為主要特征。常用的合金元素按其在鋼的強化機制中的作用可分為:固溶強化元素(Mn、Si、Al、Cr、Ni、Mo、Cu等);細化晶粒元素(Al、Nb、V、Ti、N等);沉淀硬化元素(Nb、V、Ti等)以及相變強化元素(Mn、Si、Mo等)(見金屬的強化)。

C 在鋼中形成珠光體或彌散析出的合金碳化物,使鋼得到強化。在微合金鋼中為形成一定量的碳-氮化物,碳的含量隻需要0.01~0.02%;所以降碳是這類鋼發展的必然趨勢,從而可大大改善鋼的韌性和焊接性能。

Mn 高的Mn/C比對提高鋼的屈服強度和沖擊韌性有好處。錳能降低γ→α 轉變溫度;有利於針狀鐵素體的形核;在加熱過程中可增大碳-氮化物形成元素在γ-Fe中的溶解度,從而增加瞭鐵素體中碳化物的彌散析出量。此外,由於高錳導致鋼的應力/應變特性的變化,可以抵銷鮑欣格效應的強度損失。

Si 多數低合金高強度鋼不用矽合金化,但在熱軋鐵素體-馬氏體多相鋼中,矽是不可缺少的添加元素。

Mo 含鉬鋼(~0.15%Mo)有較高的強度,比傳統的鐵素體-珠光體鋼又有較高的韌性。鉬對鋼在冷卻過程中珠光體轉變有抑制作用。在針狀鐵素體鋼和超低碳貝氏體鋼中的含鉬量一般在0.2~0.4%。

Nb、V、Ti 在低碳的錳鋼或低碳的錳-鉬鋼中添加0.05~0.15% Nb(或V、Ti),有明顯的晶粒細化和沉淀硬化作用。鈦在鋼中形成硫化物,改善沖擊吸收功的各向異性和冷成型性。

稀土元素(RE) 微量(0.001%左右)稀土金屬,不影響鋼的強度。其主要作用是脫硫,它又是最有效的硫化物形態控制元素,減小韌性的各向異性,防止鋼的層狀撕裂。

其他元素Ni、Cr、Cu等,在微合金鋼中固溶硬化並不十分有效,在非調質鋼中一般控制在較低的含量范圍。

分類 低合金高強度鋼按其主要性能和用途,可分為高強度用鋼、低溫用鋼和耐蝕用鋼三類:

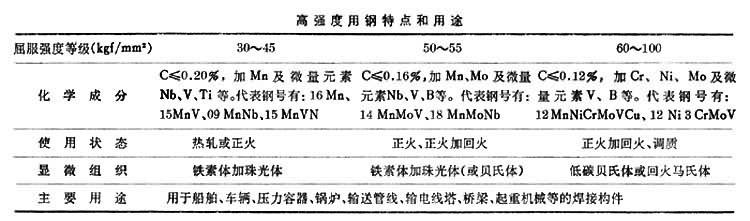

高強度用鋼 這類鋼除高強度外還兼有優良的低溫韌性,其主要特點和用途見表。這類鋼的產量在中國占低合金高強度鋼產量的80%以上,其中屈服強度35~40kgf/mm2級的鋼種占大多數,應用最為廣泛的是16Mn鋼。

高強度用鋼特點和用途

低溫用鋼 它們屬於鐵素體型低溫用鋼。通過提高鋼的純凈度和降低鋼中磷、硫含量得到較低的韌性-脆性轉變溫度。這類鋼主要有09Mn2V(-70℃)、06MnNb(-90℃)、3.5%Ni(-100℃)和06AlNbCuN(-120℃),用於制作低溫設備的零部件。

耐蝕用鋼 這類鋼對大氣、海水、硫化氫等環境有一定程度的抗蝕能力,如10MnPNbRE鋼耐海洋大氣和海水腐蝕,用於船舶、板樁、井架;12MoAlV鋼適於制造煉油廠高溫硫化氫設備;10MoWVNb鋼在用於400℃氫、氮、氨高壓管方面效果較好。

生產工藝 低合金高強度鋼可在平爐、轉爐或電爐冶煉。中國在1979年以後已用氧氣頂吹轉爐-鋼包吹氬-連鑄板坯-熱連軋,或電爐-鋼包噴粉-厚板軋機的工藝流程生產 Nb、V、Ti低合金高強度鋼。鋼材一般在熱軋後使用,為得到均勻的組織和穩定的性能,通常采用高溫回火、正火、調質等傳統的金屬熱處理方法。屈服強度大於60kgf/mm2的非調質厚板也可采用軋後控制冷卻的方法來生產。

參考書目

J.M.Gray,Processing and Properties of Low Carbon Steels,AIME,New York,1973.

F.B.Pickering,Low Carbon Structural Steels for the Eighties,The Institution of Metallurgists,London,1977.

F.B.Pickering,Physical Metallurgy and theDesign of Steels,Applied Science Publishers Ltd.,London,1978.