中國古代的一種濕法冶銅方法。把鐵放在膽水(硫酸銅水溶液)中,銅離子即被鐵所取代而使銅沉澱。這一反應的發現遠自西漢。漢代《淮南萬畢術》卷下記載:“白青得鐵即化為銅”。白青是水膽礬。唐《新修本草》關於石膽(膽礬,CuSO4·5H2O )也說“磨鐵作銅色,此是真者”。宋哲宗時(1086~1100),江西饒州等地已用膽膽銅法產銅。紹聖元年(1094),信州鉛山場、饒州興利場(均在今江西)、韶州岑水場(在今廣東)、潭州永興場(在今湖南)四大銅場,除生產“石銅”(用礦石冶煉的金屬銅)外,都生產膽銅。至徽宗建中靖國元年(1101),膽銅礦床達11處。應用膽銅法生產金屬銅有兩種情況:膽水浸銅和膽土煎銅。

膽水浸銅 此法是“以片鐵排膽水槽中”,“上生赤煤”(赤色粉末),“數日而出”,“取刮鐵煤入爐”,“三煉成銅,率用鐵二斤四兩而得銅一斤”,“餘水不可再用”(見《宋史·食貨志》、《輿地紀勝》卷21、《讀史方輿紀要》卷85)。浸銅所需時間長短不一。據危素《浸銅要略序》記載:饒州興利場共有膽水泉三十二處,其中浸銅需時五天的有一處,需時七天的十四處,需時十天的十七處。這是因為各泉所出膽水含銅濃度不同的緣故。

膽土煎銅 此法僅見於信州鉛山場。據《宋會要輯稿·食貨》卷33刪載:鉛山場“古坑……無水處為膽土。膽土煎銅,工多利少,其土無窮”。這是指先采取膽土,再引水淋土,從而獲得膽水。由於淋出的膽水濃度很低,必須烹煎濃縮後才能用來浸銅。

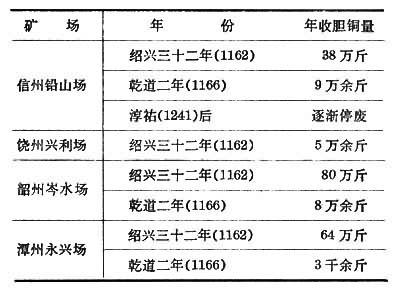

膽銅產量 宋代四個重要銅場的膽銅生產情況,據《宋會要輯稿·食貨》的資料列表如下:

宋代四個重要銅場的膽銅年產量

由表中可以看出,天然膽水浸銅的產量很不穩定。開始產量高,隨著膽水的減少,產量下降,幾年之後,產量大減,逐漸停廢。