昆蟲綱鱗翅目(Lepidoptera)螟蛾科(Pyralidae)。又名玉米鑽心蟲。作物害蟲,主要為害玉米、高粱和粟,也為害棉、向日葵、大麻、豆類、甜菜、甘蔗等。常見種類為歐洲玉米螟(Ostrinianubilalis)和亞洲玉米螟(O.furnacalis)。

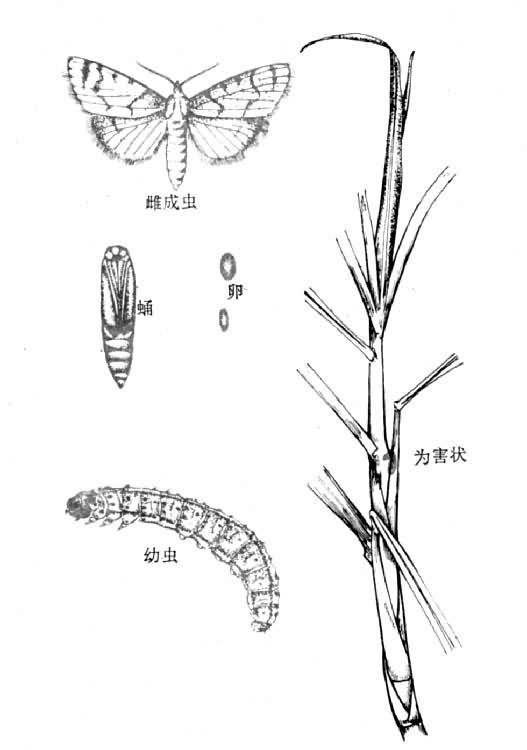

特徵 成蟲雄蛾體長10~14毫米,翅展展20~26毫米;黃褐色;前翅內橫線為暗褐色波狀紋,外橫線為暗褐色鋸齒狀紋,兩線之間有2個褐色斑,近外緣有黃褐色帶。雌蛾體長13~15毫米,翅展25~34毫米;體色略淺。卵長約1毫米,寬約0.8毫米,短橢圓形或卵形,扁平,乳白色漸變淡黃。幼蟲老熟時體長20~30毫米,淡灰褐或淡紅褐色。蛹體長約15~18毫米,紡錘形,黃褐至紅褐色。兩種玉米螟的主要識別特征為亞洲玉米螟雄性外生殖器抱器腹的具刺區比前邊的基部無刺區長,而歐洲玉米螟則較短;刺的平均數目前者多於後者。

玉米螟

玉米螟

分佈 玉米螟系世界性分佈的害蟲。亞洲玉米螟主要分佈在亞洲溫帶、熱帶以及澳大利亞和大洋洲的密克羅尼西亞;歐洲玉米螟主要分佈在歐洲、北美洲、西北非和小亞西亞。在中國新疆伊寧等地分佈的是歐洲玉米螟;而從東北到華南的廣大東半部(包括內蒙古南部、山西中部、寧夏南部、甘肅南部和四川),優勢種則為亞洲玉米螟,其中不少地區二種混生。

世代、習性和為害 年發生代數因各地氣候條件而異。在中國一年可發生1~7代。代數隨緯度和海拔升高而減少。多以老熟幼蟲在寄主植物的秸稈或穗軸中越冬。成蟲夜間活動,有趨光性。雌蛾分泌性信息素,引誘雄蛾交配。中國北方越冬代雄蛾以在麥田潛伏最多,高粱田次之,玉米和粟的田塊較少。雌蛾多產卵於葉片背面近中脈處。每雌可產卵10~20塊,每塊約30粒卵。產卵時對玉米和粟的生長高度有選擇性,在50厘米以下的玉米植株上極少產卵。兩種玉米螟都以蛀莖為害為主。幼蟲有趨向含糖量高的部位取食的習性,孵化後多爬入心葉叢中。隨著植株的發育和齡期的增大,一般4齡開始蛀莖為害。受害植株因莖稈組織被破壞,影響養分輸送、穗部發育和子粒灌漿而減產。玉米心葉期因幼蟲咬食嫩葉而表現出的“橫排孔”典型癥狀,習稱“花葉”。玉米進入穗期階段後,幼蟲大多集中雄穗苞內為害,抽雄後開始從穗柄處蛀入莖稈,此時遇風就造成“折雄”;為害雌穗時多集中在穗頂花絲基部取食,其後或從穗頂蛀入穗軸,或從穗節上下的莖稈蛀入。高粱受害情況基本同玉米。粟苗主要是幼蟲蛀莖造成枯心苗。

發生與環境的關系 光周期是影響玉米螟滯育的主要外因。短日照誘發滯育,長日照則回避滯育,幼蟲階段對光照反應敏感。喜中溫高濕,遇高溫幹燥則發生受遏制,各蟲態發生的適宜溫度為15~30℃,相對濕度為60%以上。耐寒性強,5齡幼蟲的過冷卻點平均為-13~-21℃,冬季嚴寒對它的生存影響甚微。但越冬滯育解除後,如遇春寒可導致幼蟲大量死亡。冬後復蘇的幼蟲需補充水分才能化蛹。成蟲羽化要求潮濕條件。雌蛾飲水才能產卵。一般春季雨水充足、濕度高、氣溫正常的年份玉米螟發生嚴重。

防治措施 ①選育和種植玉米抗螟品種。②做好預測預報,處理越冬寄主以減少蟲源;種植早播誘集田,集中滅卵;改進種植制,惡化食料和落卵條件;玉米心葉末期施用顆粒殺蟲藥劑如辛硫磷、對硫磷等。③保護和利用天敵。如保護大螟瘦姬蜂、螟蟲長距繭蜂和玉米螟厲寄蠅等;繁育、釋放玉米螟赤眼蜂,施用白僵菌顆粒劑和蘇雲金稈菌等。