位於同一染色體上的各個基因所決定的各個性狀彼此伴隨遺傳的現象。是繼G.J.孟德爾所揭示的兩個基本遺傳規律後的第3個基本遺傳規律。

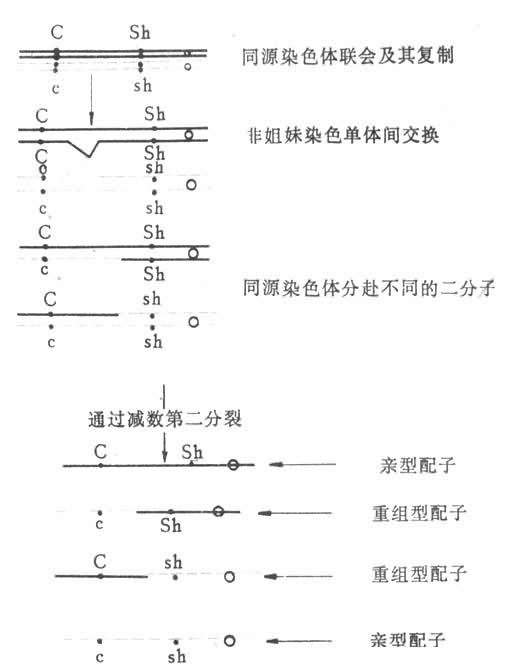

連鎖遺傳現象是W.貝特森和R.C.龐尼特於1906年在香碗豆(Lathyrus odoratus)雜交試驗中發現的。T.H.摩爾根等根據果蠅(Drosophila melanogaster)試驗(1910)的結果,,逐漸形成瞭較完整的連鎖遺傳學說。其要點為:同一染色體上載有許多基因,呈直線排列,相互連鎖構成1個連鎖群。某生物有多少對染色體就有多少個連鎖群;位於不同染色體上的基因所控制的性狀之間表現獨立遺傳的關系;連鎖遺傳的基因可以通過非姊妹染色單體間的交換而重組。交換是指來自雙親的一對同源染色體在減數分裂的粗線期至雙線期,非姊妹染色單體在對應位點上發生斷裂和交互重接的過程。

連鎖遺傳普遍存在於真核生物和原核生物。例如使玉米子粒糊粉層成為有色的基因 C為無色基因 c的顯性,使子粒胚乳飽滿發育的基因Sh為凹陷不飽滿基因sh的顯性。將使有色、飽滿的(CCShSh)與無色、凹陷的(ccshsh)兩個純合親本雜交,F1(CcShsh)再與無色、凹陷(ccshsh)的親本回交(測交),產生8368粒測交子粒(它們雖然長在F1果穗上,但實際上已是測交子代Ft),其中有4032粒是有色、飽滿的,4035粒是無色、凹陷的,兩者分別與雙親的子粒性狀相似;另有149粒是有色、凹陷的,152粒是無色、飽滿的,兩者都屬於雙親子粒性狀的重組型。所以F1測交產生的親型測交子代為[(4032+4035)/8368]×100=96.4%,重組型測交子代為[(149+152)/8368]×100=3.6%。出現以上雜交和測交結果的機制是:①測交後代中親型出現的頻率多達96.4%,說明親本之一的 C與Sh在從親代對測交子代的傳遞過程中有伴隨不分的趨勢,親本之二的 c和sh也表現同樣的趨勢。造成這種趨勢的原因在於 C-c和Sh-sh兩對基因是在1對同源染色體的不同位點上;前一親本的基因型為

,後一親本的基因型為

,後一親本的基因型為

,因而

F

1的基因型為

,因而

F

1的基因型為

。照理,

F

1要產生

CSh和

csh兩種親型配子,它們與測交親本的

csh配子受精結合,會出現

。照理,

F

1要產生

CSh和

csh兩種親型配子,它們與測交親本的

csh配子受精結合,會出現

和

和

兩種與雙親表型一樣的測交子代。②測交後代中出現3.6%的重組型個體,是因為

F

1的少數孢母細胞在產生配子的減數分裂過程中,

兩種與雙親表型一樣的測交子代。②測交後代中出現3.6%的重組型個體,是因為

F

1的少數孢母細胞在產生配子的減數分裂過程中,

這對染色體在C-c和Sh-sh之間發生瞭非姊妹染色單體的交換,從而產生

Csh和

cSH兩種重組型配子,它們與測交親本的

csh配子受精結合,產生

這對染色體在C-c和Sh-sh之間發生瞭非姊妹染色單體的交換,從而產生

Csh和

cSH兩種重組型配子,它們與測交親本的

csh配子受精結合,產生

和

和

兩種重組型測交子代。交換發生的過程是:

兩種重組型測交子代。交換發生的過程是:

如圖所示,F1的某一孢母細胞內,C-c與Sh-sh之間,如果發生非姊妹染色單體的交換,可產生50%重組型配子和50%親型配子。既然上述測交子代中的兩種重組型子粒隻占3.6%,說明F1所產生的兩種重組型配子(Csh和cSH)也是3.6%,換言之,F1有2×3.6%的孢母細胞,交換正好發生在 C-c與Sh-sh之間。

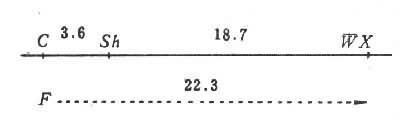

在使F1與隱性純合體測交的情況下,F1產生配子時的交換率(交換值)與測交子代表型的重組率(重組值)是完全一致的。當F1的全部孢母細胞的交換都發生在某2對連鎖基因的連鎖區之內時,重組率為50%;當F1的全部孢母細胞的交換都發生在某2對連鎖基因的連鎖區之外時,重組率為0。但這兩種極端的情形都很少發生,所以重組率總是大於0和小於50%。連鎖基因在染色體上的位點相距越遠,則在它們之間發生交換的機率越大,重組率就趨向高值;反之就趨向低值。所以遺傳學中就以某2個連鎖基因之間重組值的大小,表示它們之間相對距離的遠近,並據此繪制連鎖遺傳圖譜。如C-c和Sh-sh是在玉米第9染色體的短臂上,決定玉米子實為非糯質的基因(WX)和糯質的基因(wX)與C-c和Sh-sh也是連鎖的,其重組率分別為22.3%和18.7%,所以三者在第9染色體上的連鎖遺傳圖譜是:

連鎖遺傳的研究證實瞭基因在染色體上是按一定順序和距離排列的,通過基因的交換,豐富瞭親本遺傳物質重組的內容,為生物進化過程中的選擇創造瞭條件。在雜交育種工作中,如果所涉及的基因具有連鎖遺傳的關系,可根據其交換值的大小預測重組基因型出現的頻率。為使雜種後代中能出現較多的理想類型,必須根據重組率的大小,確定雜種群體的種植規模。還可利用性狀連鎖的關系,根據一個性狀的表現,對另一些性狀進行選擇或淘汰。