用直接或間接的探測方法,獲得電離層物理參量及其變化規律的工作。

簡史 1924年12月Sir E.V.阿爾普頓和巴尼特(M.A.F.Barnett)用連續波法進行瞭探測電離層高度的實驗。1925年佈雷特(G.Breit)和圖夫(M. A.Tuve)發明的電離層垂直探測裝置,是地面探測電離層的最基本手段。約半個世紀以來,以這種裝置為主的全球電離層探測站網積累瞭大量的探測資料,對電離離層的研究起瞭重要的作用。

1949年將朗繆爾探針安裝在V-2火箭上,首次開始瞭電離層直接探測的實驗。自1957年人造地球衛星發射成功以來,電離層探測進入瞭新的時期。在空間飛行器上攜帶信標機,利用電波傳播的色散多普勒、多徑時延、法拉第旋轉、吸收和相位變化等電磁效應的探測技術,已能有效地探測由飛行器所在高度到地面路徑上的總電子含量、電子密度剖面等參量和電離層運動。

1958年戈登(W.E.Gordon)提出瞭電離層非相幹散射探測理論,並預言可以在地面用大功率雷達獲得整個電離層的電子密度剖面。同年,鮑爾斯(K.L.Bowles)在秘魯用49.9兆赫的兆瓦級雷達,獲得電子非相幹散射回波,證實瞭戈登的預言。70年代,非相幹散射探測已獲得一百至數千公裡范圍的電子密度、電子溫度等參量,並發展成為地面探測技術中最精確、獲得參量最多的一種探測方法。70年代,還利用電離層加熱、人工甚低頻發射等技術,開始瞭人工控制低電離層的實驗。

半個世紀以來,人們幾乎利用瞭電波在等離子體中的各種效應,進行電離層探測實驗。隨著電子技術和計算機技術的發展和應用,脈沖編碼、脈沖壓縮、調頻連續波等技術已在電離層探測中應用,實現瞭探測技術的高度自動化和數據的數字化,並且向以一次探測獲得電離層“全信息”的方向發展,大大提高瞭探測的效率和精度。

方法 電離層探測分直接探測和間接探測。直接探測是用火箭、衛星等空間飛行器,將探測裝置攜帶到電離層中,探測電離層等離子體或環境對裝置的直接作用,以獲得電離層特性參量(見電離層直接探測);間接探測是依據天然輻射或人工發射機發射的電磁波通過電離層傳播時與等離子體相互作用所產生的電磁效應或傳播特征,推算出電離層特性參量。間接探測主要有電離層垂直探測、電離層高頻斜向探測、非相幹散射探測以及電磁波電離層吸收測量等。

探測電離層的電磁波信號可以是脈沖波,也可以是連續波。所用工作頻率已由初期的高頻段向極低頻和光頻兩端擴展。采用較低頻段進行探測時,收發兩端都必須在電離層反射高度的同一側。采用可以穿透電離層的較高頻段時,通常將發端(或收端)由飛行器帶到電離層的上空,而另一端在地面上,因此,探測基地有的在地面有的在空中。傳播方式有垂直投射的,也有斜投射的;有收發在一起的雷達方式,也有收發分開的點對點方式。探測電離層底部的中性分子成分和分佈用光頻的激光雷達。

探測對象 電離層探測對象是電離層特性參量及其變化。主要特性參量包括組成成分、總電子含量、電子密度、電子溫度、離子密度、離子溫度、電場強度、磁場強度、不均勻結構的尺度、高度分佈和漂移運動等。對這些探測結果的進一步分析研究,可得到有關電離層形成過程,結構、形態變化,電離輸運,能量耦合,電流體系等各方面的知識。這些知識是日-地空間物理學中的重要環節,也利於電波傳播理論的研究,並為無線電工程系統的設計提供實驗依據。(見彩圖)

電離層垂直測高儀

電離層垂直測高儀

電離層垂直測高儀天線

電離層垂直測高儀天線

宇宙線遊離室

宇宙線遊離室

電離層偏振儀天線

電離層偏振儀天線

電磁脈沖探測儀TMD-1

電磁脈沖探測儀TMD-1

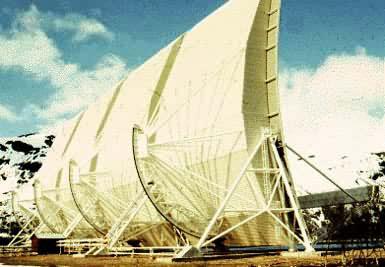

位於挪威特羅姆舍的“歐洲非相幹散射雷達天線”

位於挪威特羅姆舍的“歐洲非相幹散射雷達天線”

VLF相位變化測量系統

VLF相位變化測量系統

測量電離層的返回散射雷達天線

測量電離層的返回散射雷達天線

微分多普勒探測設備(DDY-1衛星導航儀)

微分多普勒探測設備(DDY-1衛星導航儀)

參考書目

J.A.拉特克利夫著,吳雷、宋笑亭譯:《電離層與磁層引論》,科學出版社,北京,1980。(J.A.Ratcliffe,An Introductionto the Ionosphere and Magnetosphere,Cambridge Univ.Press,Cambridge,1972.)