又稱塵。大氣中的固體或液體顆粒狀物質。顆粒物可分為一次顆粒物和二次顆粒物。一次顆粒物是由天然污染源和人為污染源釋放到大氣中直接造成污染的顆粒物,例如土壤粒子、海鹽粒子、燃燒煙塵等等。二次顆粒物是由大氣中某些污染氣體組分(如二氧化硫、氮氧化物、碳氫化合物等)之間,或這些組分與大氣中的正常組分(如氧氣)之間通過光化學氧化反應、催化氧化反應或其他化學反應轉化生成的顆粒物,例如二氧化硫轉化生成硫酸鹽。煤和石油燃燒產生的一次顆粒物及其轉化生成的二次顆粒物曾在世界上造造成多次污染事件。

一次顆粒物的天然源產生量每天約4.41×106 噸,人為源每天約0.3×106 噸。二次顆粒物的天然源產生量每天約5.6×106噸,人為源每天約0.37×106噸。就總量來說,一次顆粒物和二次顆粒物約各占一半。顆粒物大部分是天然源產生的,但局部地區,如人口集中的大城市和工礦區,人為源產生的數量可能較多。從18世紀末期開始,煤的用量不斷增多。20世紀50年代以後,工業、交通迅猛發展,人口益發集中,城市更加擴大,燃料消耗量急劇增加,人為原因造成的顆粒物污染日趨嚴重。

分類 對顆粒物目前尚無統一的分類方法,按塵在重力作用下的沉降特性可分為飄塵和降塵。習慣上分為:

塵粒:較粗的顆粒,粒徑大於75微米。

粉塵:粒徑為1~75微米的顆粒,一般是由工業生產上的破碎和運轉作業所產生。

亞微粉塵:粒徑小於1微米的粉塵。

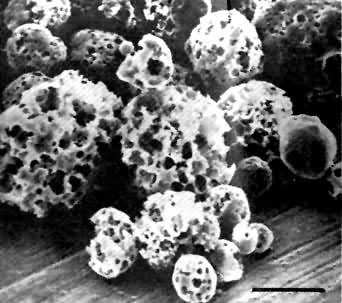

石油燃燒產生的顆粒物(電子顯微圖象)

石油燃燒產生的顆粒物(電子顯微圖象)

炱:燃燒、升華、冷凝等過程形成的固體顆粒,粒徑一般小於1微米。

霧塵:工業生產中的過飽和蒸汽凝結和凝聚、化學反應和液體噴霧所形成的液滴。粒徑一般小於10微米。由過飽和蒸汽凝結和凝聚而成的液霧也稱霾。

煙:由固體微粒和液滴所組成的非均勻系,包括霧塵和炱,粒徑為0.01~1微米。

化學煙霧:分為硫酸煙霧和光化學煙霧兩種。硫酸煙霧是二氧化硫或其他硫化物、未燃燒的煤塵和高濃度的霧塵混合後起化學作用所產生,也稱倫敦型煙霧。光化學煙霧是汽車廢氣中的碳氫化合物和氮氧化物通過光化學反應所形成,光化學煙霧也稱洛杉磯型煙霧。

煤煙:煤不完全燃燒產生的炭粒或燃燒過程中產生的飛灰,粒徑為0.01~1微米。

煤塵:煙道氣所帶出的未燃燒煤粒。

粉塵由於粒徑不同,在重力作用下,沉降特性也不同,如粒徑小於10微米的顆粒可以長期飄浮在空中,稱為飄塵,其中10~0.25微米的又稱為雲塵,小於0.1微米的稱為浮塵。而粒徑大於10微米的顆粒,則能較快地沉降,因此稱為降塵。

組成 顆粒物的組成十分復雜,而且變動很大。大致可分為三類:有機成分、水溶性成分和水不溶性成分,後兩類主要是無機成分。有機成分含量可高達50%(重量),其中大部分是不溶於苯、結構復雜的有機碳化合物。可溶於苯的有機物通常隻占10%以下,其中包括脂肪烴、芳烴、多環芳烴和醇、酮、酸、脂等。有一些多環芳烴對人體有致癌作用,如苯並(a)芘等。可溶於水的成分主要有硫酸鹽、硝酸鹽、氯化物等,其中硫酸鹽含量可高達10%左右。顆粒物中不溶於水的成分主要來源於地殼,它能反映土壤中成土母質的特征,主要由矽、鋁、鐵、鈣、鎂、鈉、鉀等元素的氧化物組成。其中二氧化矽的含量約占10~40%,此外還有多種微量和痕量的金屬元素,有些對人體有害,如汞、鉛、鎘等。

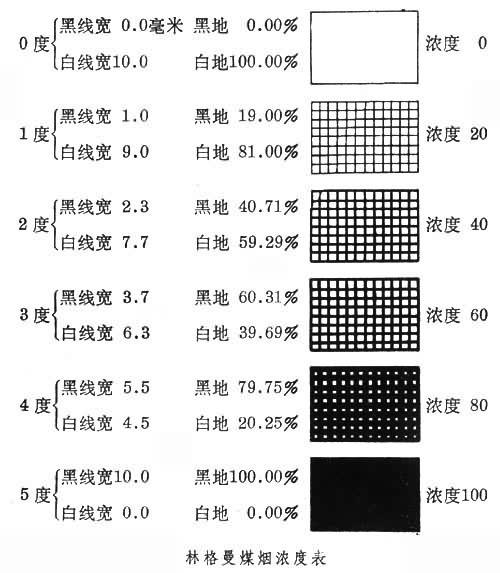

濃度測定 在標準狀態下(即壓力760毫米汞柱,溫度為273K)氣體每單位體積含塵重量(克或毫克)數稱為含塵濃度。測定方法主要有:①重量法:又叫重量濃度法,采用過濾器或其他分離器收集粉塵並稱重的方法,是測定含塵量的可靠方法。過濾器可用濾紙、聚苯乙烯的微濾膜等。有多種測定儀器,如靜電降塵重量分析儀可測出低達每標準立方米含塵10微克的濃度。若將已知有效表面積的集塵裝置放在露天的適當位置,收集足夠量的塵粒進行稱重,可測定降塵量。②濃度規格表比較法:應用較廣泛的是M.R.林格曼提出的林格曼煤煙濃度表(見表)。該表是在長14厘米、寬20厘米的各張白紙上描出寬度分別為1.0、2.3、3.7、5.5、10.0毫米的方格黑線圖,使矩形白紙板內黑色部分所占的面積大致為0、20、40、60、80、100%,以此把煙塵濃度區別為6級,分別稱為0、1、2、3、4、5度。在標準狀態下,1度煙塵濃度相當於0.25克/米3,2度相當於0.7克/米3,3度相當於1.2克/米3,4度約為2.3克/米3,5度約為4~5克/米3。在使用時,將濃度表豎立在與觀測者眼睛大致相同的高度上,然後在離開紙板16米、離煙囪40米的地方註視此紙板,與離煙囪口30~45厘米處的煙塵濃度作比較。觀測時,觀測者應與煙氣流向成直角,不可面向太陽光線,煙囪出口的背景上不要有建築物、山等障礙物。除林格曼煤煙濃度表外,還有其他形式的濃度表和進行濃度比較的測定儀器,如望遠鏡式煤煙濃度測定儀和煙塵透視筒等。濃度規格表比較法的優點是簡便易行,缺點是易產生誤差。③光度測定法:用一定強度的光線通過受測氣體,或用水洗滌一定量的受測氣體,使氣體中的塵粒進入水中,然後用一定強度的光線通過含塵水,氣體或水中的塵粒就對光線產生反射和散射現象,用光電器件測定透射光或散射光的強度,並與標準的光度比較,即可換算成含塵濃度。④粒子計算法:將已知空氣體積中的粉塵沉降在一透明表面上,然後在顯微鏡下數出塵粒數目,測量結果用每立方厘米內的粒子數表示,必要時可換算成含塵濃度,其換算的近似值為:每立方厘米有500個塵粒,相當於在標準狀態下含塵濃度每立方米約2毫克,2000個塵粒約為每立方米10毫克,20000個塵粒約為每立方米100毫克。⑤間接測量法:含塵氣流以湍流狀態通過測量管,由於粉塵粒子和管內壁之間的摩擦而使塵粒帶電,測量電流量,即可根據標準曲線換算出含塵濃度。此外,用熱電偶測定塵粒吸收特定光源的輻射熱,可間接測出含塵濃度。在離子化室內,測出空氣中塵粒對離子流的衰減。此法也可算出含塵濃度。測定下限可到每立方厘米200個塵粒。這幾種方法和光度法可以連續測定。

危害 顆粒物中1微米以下的微粒沉降速度慢,在大氣中存留時間久,在大氣動力作用下能夠吹送到很遠的地方。所以顆粒物的污染往往波及很大區域,甚至成為全球性的問題。粒徑在0.1~1微米的顆粒物,與可見光的波長相近,對可見光有很強的散射作用。這是造成大氣能見度降低的主要原因。由二氧化硫和氮氧化物化學轉化生成的硫酸和硝酸微粒是造成酸雨的主要原因。大量的顆粒物落在植物葉子上影響植物生長,落在建築物和衣服上能起沾污和腐蝕作用。粒徑在3.5微米以下的顆粒物,能被吸入人的支氣管和肺泡中並沉積下來,引起或加重呼吸系統的疾病。大氣中大量的顆粒物,幹擾太陽和地面的輻射,從而對地區性甚至全球性的氣候發生影響。

清除 大氣中的顆粒物可以通過以下三種途徑得到自然清除:①雨除(作為凝結核形成雨滴而降落)和降水沖刷。這是最有效的清除途徑。②在大氣動力作用下由於撞擊而被捕獲在地面、植物或其他物體表面上。③由於本身重量而自然沉降。

一次顆粒物排放的控制主要是采用除塵器。對二次顆粒物則隻能控制其前身物質。二次顆粒物的形成和變化規律是環境科學的重大研究課題之一。

參考書目

A. C. Stern, Air Pollution,3rd ed., Academic Press,New York,1976.