認知過程中對資訊的輸入、編碼、存儲和提取。記憶是人腦對過去經驗的反映,包括識記、保持、再認和再現4個基本過程。

識記是記憶的開始階段,是資訊的輸入和編碼。識記具有選擇性,隻有環境中那些引起人們註意的刺激,才在感知覺的基礎上形成記憶。保持是記憶過的資訊在頭腦中的存儲,即已經識記瞭的資訊在頭腦中得以鞏固的過程。人們通過保持來豐富個體經驗,為再現準備資料。再現也稱回憶,是對已存儲的資訊進行提取,使之恢復活動。有些已存儲的資訊由由於某種原因不能被提取,即不能再現,但當刺激重新出現時卻仍能加以確認,這種確認的過程稱為再認。再現和再認都是識記和保持的結果。信息不能很好地保持,在應用時不能及時提取的現象稱為遺忘。在人的識記過程中,當前的外部信息和內部信息結構,以及期待傾向都在信息加工過程中起作用。因此識記材料的性質、數量、內容,識記時的情境,人們已有的知識經驗、動機、情緒和某些個性品質等主客觀因素,都對記憶的效果有一定影響。

研究簡史 記憶是心理學中研究較多的一個課題。它的研究史和心理學的歷史同樣悠久。古希臘學者亞裡士多德提出瞭記憶的聯想理論。英國J.洛克、D.休謨等的聯想主義,對記憶作瞭較完備的解釋。18世紀有人提出記憶(指保持觀念的功能)和回憶(指保存的觀念的再生)的區分,並開展瞭一些新的研究課題,如學習與記憶的關系,影響記憶的不良條件等。19世紀末期德國的H.艾賓浩斯對學習和記憶開始瞭實驗研究。為瞭盡量減少學習經驗的影響,他設計瞭無意義音節,並用它作為記憶材料,對記憶結果進行瞭數量化的分析。他以自己作被試進行瞭大量言語學習的記憶實驗。他所發現的保持曲線是對實驗心理學的重大貢獻。在20世紀50年代以前,很多關於記憶的研究都受艾賓浩斯的影響。這些研究發現瞭一些重要的記憶現象和規律,其中除記憶廣度的研究外,大多屬於長時記憶。但是這些研究隻著重揭示不同學習條件對記憶的影響,而不去探求推論記憶在頭腦中的進行過程。

在同一時期,S.弗洛伊德也從不同的角度研究瞭記憶問題。他考慮到記憶的動機方面,認為被壓抑到無意識水平的記憶可以通過精神分析療法而重新喚起,這樣記憶就被看成是信息在無意識狀態中的存儲和提取。更早一些,W.詹姆斯用內省法研究意識時,提出初級記憶和二級記憶之分,對現代記憶理論也有直接影響。F.C.巴特利特強調記憶的創造性,他在30年代最早提出“圖式”概念,當時沒受很大重視。後來圖式一詞被信息加工觀點的心理學所采用,在現代記憶研究中有重要影響。

50年代末期開始,隨著信息科學的發展與計算機技術的應用,記憶被看作是信息的保持,並認為對當前信息的加工與已有的記憶結構有關。依據遺忘速度和記憶容量,記憶可區分為短時記憶和長時記憶兩個系統。以後,G.斯珀林用部分報告法發現感覺記憶(或感覺記錄),以及G.A.米勒提出記憶容量的組塊單位等,心理學傢更多地用信息加工觀點探索記憶的精細過程,而不滿足於一般現象學的解釋瞭。

記憶的生理學和生物化學研究 隨著生物科學的發展,20世紀以來對於記憶研究有很大進展。最初依據И.Π.巴甫洛夫的條件反射學說,用大腦皮層上暫時神經聯系的接通、保持和恢復來解釋記憶現象,這與聯想主義心理學的觀點相適應。50年代以後,電生理學方面的研究增多。W.G.潘菲爾德1959年用電刺激癲癇病人顳葉外側部,引起對往事的回憶,其中大部分屬視聽方面的形象記憶。K.H.普裡佈拉姆指出,額葉皮質在短時記憶中起重要作用。猿猴的額葉一旦損傷,就難於記住幾秒鐘以前發生的事情。一些臨床經驗和實驗證明海馬與短時記憶有關。切除兩側海馬以後,最近期的記憶消失,但以前的記憶和學會的技能卻不喪失。

神經化學的研究還發現,記憶會使神經物質發生生物化學變化。感覺記憶是神經細胞的惰性作用。短時記憶是神經系統反響回路中的反響效應。長時記憶與神經元的結構變化有關,當反響回路的活動十分持久,突觸結構會發生變化,形成一定的網絡活動。以後相同的刺激作用會激活網絡的活動,再現過去經驗,這就是回憶的機制。

H.海登1963年對記憶的神經機制進行瞭分子生物學的研究,發現白鼠記憶時腦內的核糖核酸(RNA)含量增加,堿基組成發生變化。神經遞質的研究發現腦肽的變化與記憶有關。在老年癡呆性記憶障礙研究中,連續6~8個月口服或靜脈註射RNA,可使記憶逐漸恢復,停藥後障礙會再次發生。

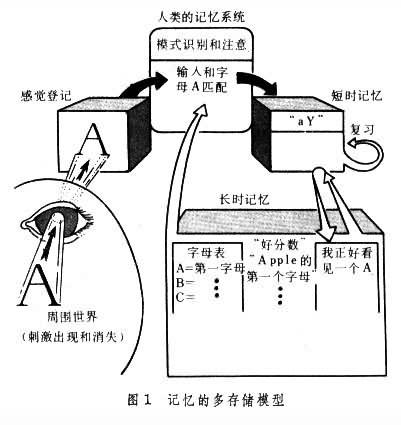

幾種重要的記憶模型 多存儲模型 60年代R.C.阿特金森和R.M.希夫林認為記憶結構是固定的,而控制過程是可變的,因而他們把記憶結構與記憶系統分開來考慮,並把記憶區分為3種存儲系統,即感覺記錄器、短時記憶和長時記憶(圖1)。

外界信息通過感覺器官首先進入感覺記錄器。在這裡信息是無意識的,完全按輸入的原樣加以記錄的,保持時間不超過1秒,然後很快消失。認知系統通過註意從感覺記憶中選取一部分信息作進一步加工。短時存儲是一種工作記憶,它對來自感覺記憶和長時存儲中的信息進行有意識的加工。短時記憶依賴於註意,隻要給予註意,信息就可以在這裡保持。註意一旦轉移,信息就開始消退,大約經過15~30秒就可完全消失。短時記憶的信息加工是以言語聽覺形式進行的。每一時刻加工信息的容量有限,一般為5個組塊。短時記憶的作用一方面向長時記憶輸送信息,另一方面是保持住少量的感覺記憶並從長時記憶中提取的少量信息,進行有意識的加工。長時記憶是一個巨大的記憶存儲庫。它保持著從感覺記憶或由短時記憶輸入的信息,其容量是無限的。它保存著信息及信息加工規則,以備取用。

多存儲模型主要說明短時記憶的規律,能解釋字表學習類的實驗數據,但對於解釋人類的有意義認知活動有一定困難,因此70年代以後又有新的模型出現。

加工水平模型 1972年F.I.M.克雷克和R.S.洛克哈特提出加工水平模型,它重視記憶的動態方面,強調知覺與記憶的連續性以及態度對記憶效果的重要影響。這一觀點認為,信息輸入以後不是通過一系列轉換從一種存儲過渡到另一種存儲。接收者的操作對信息在記憶中以什麼方式存儲和提取起決定作用。這種輸入操作稱為知覺-概念分析,它既包括信息的感知方面,也包括語義分析,知覺- 概念分析取決於接收者的主觀意圖。例如,短時呈現一系列字詞,若隻要求分辨其顏色,就隻作知覺編碼,不會長時記住其內容。但是若要求判斷這組字詞的意義,就以語義編碼的形式較長時間地保存在頭腦中。

加工水平觀點也區分兩種存儲──初級記憶和二級記憶。初級記憶與短時記憶不同,它不是信息從一個處所到另一個處所的中轉站。它很像有意註意,凡處於主動加工中的信息,都屬於初級記憶。二級記憶是對過去分析過的知識的記錄和保持。

語義記憶模型 語義記憶是認知心理學、語言學和人工智能領域共同關心的課題。對語義記憶曾提出瞭幾種不同的模型。

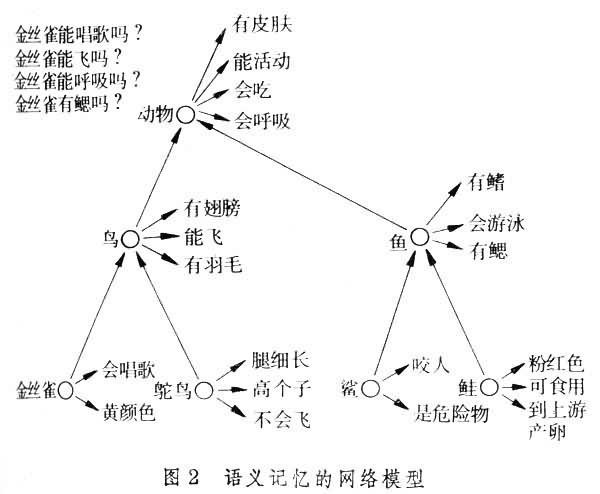

①網絡模型。這是A.M.柯林斯和M.R.奎利恩1969年為編制模擬長時記憶組織方式的程序,使計算機能夠瞭解語言並使用語言去回答問題和進行推理而提出來的。這個模型沿用瞭聯想的概念,把長時記憶看作是由無數詞語間聯想所形成的網絡。但是與聯想主義不同,它主要考慮瞭元素間的邏輯關系和組織層次,並重視策略在記憶中的地位。網絡模型的基本元素是單元、指示和特性(圖2)。

在這裡單元是動物、鳥、魚、鯊魚等,它們是按層次組織的。每一單元下屬幾個特性,如有羽毛,有皮膚,吃食物等。在單元與特性之間有指示通路。當得到一個問題時,例如“金絲雀是動物嗎?”就通過激活那些與語句中的概念有關的指示通路進行搜索,然後將搜索到的語義關系與語句中的語義關系匹配,若符合就作出肯定答復。實驗證明,在對不同是非問題進行回答時,為瞭證實某種語義關系,搜索所經過的指示通路多少不等,因而反應時間也不相同。例如對“金絲雀能唱歌嗎?”就比對“金絲雀能呼吸嗎?”反應得要快些。

在這裡單元是動物、鳥、魚、鯊魚等,它們是按層次組織的。每一單元下屬幾個特性,如有羽毛,有皮膚,吃食物等。在單元與特性之間有指示通路。當得到一個問題時,例如“金絲雀是動物嗎?”就通過激活那些與語句中的概念有關的指示通路進行搜索,然後將搜索到的語義關系與語句中的語義關系匹配,若符合就作出肯定答復。實驗證明,在對不同是非問題進行回答時,為瞭證實某種語義關系,搜索所經過的指示通路多少不等,因而反應時間也不相同。例如對“金絲雀能唱歌嗎?”就比對“金絲雀能呼吸嗎?”反應得要快些。

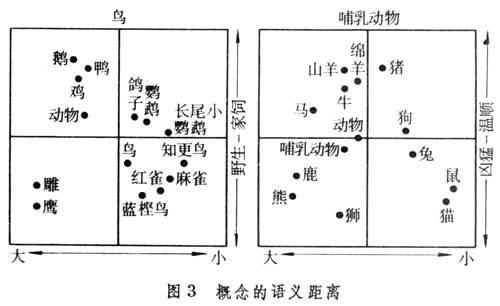

②語義特征模型。這個模型是E.E.史密斯、L.L.裡普斯和E.J.肖本於1974年提出的。語義記憶主要講概念如何表征、分類和提取。上述網絡模型是以概念間的邏輯關系為基礎的。然而,概念的分類也可能以概念所具有的某種特征的出現頻率為基礎。最近研究指出,有些概念分類明確,有些則模棱兩可。例如,鯉魚、鯊魚肯定是魚,馬、牛、羊肯定不是魚,而鯨魚和海豚就難確定瞭。在語義特征模型中,一個概念的含義是以一組特征來表達和存儲的。這些特征對於定義的重要性不同。例如:對於“鋼筆”這個概念,“用於寫字”是重要的“定義性特征”,而它的具體形狀、顏色、大小等就是非定義性的附屬性特征。由於定義性特征和附屬性特征並無嚴格的劃分界限,人隻能根據經驗對它們作出判斷,即在與某一概念相聯系的大量具體事物或次級概念中,那些出現次數越多的特征,越容易被判斷為定義性特征。在概念之間,共同的定義性特征越多,它們之間的關系越近。這個關系也稱為語義距離,可以在一個平面圖上表示出來。例如讓被試依據馬、狗、貓等刺激物彼此接近的程度進行評定,就可以得出在“哺乳動物”這一概念范疇內,它們彼此之間的語義距離(圖3)。

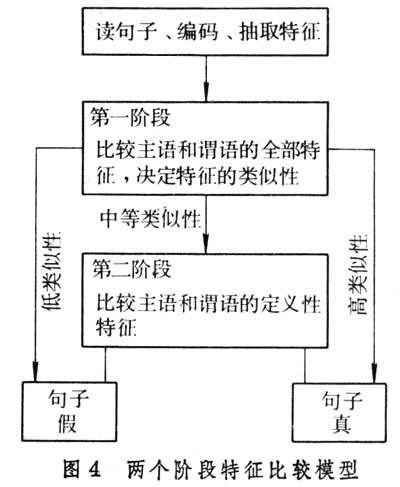

根據語義特征模型,當人們對簡單句作判斷時,首先在存儲的句子主語和謂語之間進行粗略的比較,如果相應於主語和謂語的概念之間高度相關或很少相關,就會立即作出關於這個命題的決策。如果二者是中等程度的相關,那麼就要進一步對概念特征作更完全、更系統的比較。因此,這又發展成一個兩階段的特征比較模型。第1階段比較全部特征,是整體性的,直觀的,但可能是錯誤的;第2階段是選擇性的、邏輯的,相對說來是沒有錯誤的(圖4)。

根據語義特征模型,當人們對簡單句作判斷時,首先在存儲的句子主語和謂語之間進行粗略的比較,如果相應於主語和謂語的概念之間高度相關或很少相關,就會立即作出關於這個命題的決策。如果二者是中等程度的相關,那麼就要進一步對概念特征作更完全、更系統的比較。因此,這又發展成一個兩階段的特征比較模型。第1階段比較全部特征,是整體性的,直觀的,但可能是錯誤的;第2階段是選擇性的、邏輯的,相對說來是沒有錯誤的(圖4)。

③散播激活的網絡模型。這個模型是柯林斯和E.F.洛夫特斯於1975年在奎利恩的網絡模型的基礎上提出來的。依據這個模型,在概念與概念之間既有上下級的關系結構,同時聯接線的長短還表現瞭語義距離的遠近。當一個概念被加工時,在長時記憶存儲的信息中,不隻這個概念被激活起來,該激活作用還沿著網絡的通路向外散播,使得與之有密切關系的其他概念也處於一定程度的激活狀態。

依據現有研究成果看來,網絡理論可能是人類語義加工的有用模型。然而為瞭確切地反映記憶的信息加工過程,記憶模型還需增加復雜性,並且與人類認知活動的一個重要特征──靈活性相結合,散播激活的網絡模型在這方面已經取得瞭進展。

參考書目

R. L.Klatzky,Human Memory: Structure and Processes,2nd ed.,Freeman,San Francisco,1980.

A.Wingfield and D.L.Byrnes,The Psychology of Human Memory(International edition),Academic Press,New York,1981.

D.H.Dodd and R. M. White, Cognition- Mental Structures and Processes,Allyn and Bacon,Boston,1980.