表型效應相似,功能密切相關,在染色體上的位置又緊密連鎖的基因。它們像是等位基因,而實際不是等位基因。

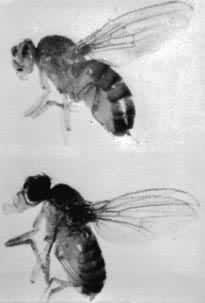

黑腹果蠅的顯性突變型星眼(star,S)的雜合體S/+具有較野生型稍小的複眼;隱性突變型擬星眼(asteroid,ast)的純合體ast/ast的複眼更小。這兩個突變型基因都在第二染色體上,在唾腺細胞的第二染色體上佔有兩條並列的顯著橫紋,相距0.02圖距單位。美國遺傳學傢E.B.路易斯於1951年對這兩個擬等位基因進行瞭瞭順反測驗(見互補作用),發現順式構型(++/S ast)果蠅的復眼幾乎和野生型的一樣,而反式構型(+ast/S+)的果蠅則具有較小的突變型復眼(見圖),因為它們之間呈現這種順反位置效應,所以又稱為位置擬等位基因。

黑腹果蠅的星眼、擬星眼擬等位基因的順(下圖)反(上圖)位置效應

黑腹果蠅的星眼、擬星眼擬等位基因的順(下圖)反(上圖)位置效應

黑腹果蠅的第三染色體上並列著若幹個影響胸節和腹節結構的擬等位基因,構成一個雙胸擬等位基因系列或雙胸(基因)復合體(bithoraxcomplex,BX-C)。它包括至少8個緊密連鎖的基因,相距0.05~0.1個圖距單位,中間包括四條成對並列的顯著橫紋和一條不太顯著的橫紋。根據一系列細胞遺傳學和發生遺傳學研究的結果,劉易斯在1978年提出瞭一個假設,認為雙胸復合體中的一系列基因控制著從後胸到腹部末端各個體節的發育,每一個基因的旁邊有一個調節因子,隻有當它們和每一個BX-C基因處於順式構型(即處在同一染色體上)時才能作用於BX-C基因。此外還有一個主要的調節基因,它編碼一種阻遏物,當這種阻遏物和調節因子結合時,旁邊的那個基因便被阻遏。又假定阻遏物在各個體節中的濃度呈一個梯度,愈在前的體節中愈濃;染色體上各個BX-C基因旁邊的調節因子對於阻遏物的親和力也呈梯度,愈在左邊的基因親和力愈弱。這樣,在各個體節中控制體節發育的各個基因依次被消除阻遏而處於活動狀態,控制各個體節的發育。當這些基因發生突變時體節特征便隨著發生變化,例如可以使後胸的平衡棒發育成為中胸的翅(見同源異形突變型)。

在果蠅中具有順反位置效應的擬等位基因系列還有短剛毛(stubble,sb)、擬短剛毛(stubbloid,sbd)、分叉剛毛(forked,f)、朱紅色復眼(vermilion,v)、白色復眼(white,w)、焦剛毛(singed,sn)、斜翅(dumpy,dp)等。

擬等位基因並不限於果蠅,原來認為人類的Rh血型至少由10個復等位基因控制,以後發現三個緊密連鎖的基因D、C、E構成一個擬等位基因系列(見血型遺傳),而且它們之間具有順反位置效應。例如順式雜合體Dce/DCE產生復合抗原ce,反式雜合體DCe/DcE不產生。所以隻有經過深入研究才能知道某一復等位基因系列實際上是否為擬等位基因系列。

一個擬等位基因系列中,各個基因的位置都是鄰接著的,它們在功能上又是密切相關的。因此認為它們在生物進化上也具有重要意義。它們可能是由一個原始的基因通過一再擴增並發生突變而形成的。