中國的少數民族。(見彩圖)雲南麗江等地的多自稱“納西”,雲南寧蒗、四川鹽源等地的多自稱“納”或“納汝”、“納日”。中國的史籍中記載為“摩沙”、“磨些”、“末些”、“麼些”等稱謂。中華人民共和國成立後,根據本民族的意願,定名為納西族。主要聚居於雲南省麗江納西族自治縣、維西、中甸及寧蒗縣的永甯區、德欽、永勝、鶴慶、劍川、蘭坪等縣和四川省鹽源、鹽邊、木裏等縣,西藏的茫康縣也有分佈。人口為245154人(1982)。使用納西語,屬漢藏語系 藏緬語族 彝語支。由於同同漢族交往較多,群眾多能使用漢語文。納西族曾在古代有過表意的象形文字,稱東巴文;另一種是表音的音節文字,稱為哥巴文。但都未在群眾中推廣使用,隻是記載瞭古代的許多詩歌、傳說、故事和宗教經典。1957年,設計瞭以拉丁字母為基礎的拼音文字方案。

納西族

納西族

納西族姑娘

納西族姑娘

族源 公元3世紀初,越嶲郡定筰縣(今四川鹽源)已有“摩沙夷”居住。8世紀末葉,在今麗江金沙江流域和鹽源雅礱江流域也有“磨些蠻'的分佈。從三國到唐初的數百年間,雅礱江以東的納西族先民逐漸向西南遷徙;鹽源以西金沙江流域一帶的磨些族亦逐漸聚集於麗江地區並繁榮起來。定筰地區的磨些部落,在唐代曾有一部分渡過金沙江,向南進入洱海東部今賓川一帶建立瞭“越析詔”,亦稱“磨些詔”,為當時洱海地區六詔之一。唐代,蒙舍詔統一瞭各詔,建立瞭南詔政權。今麗江、永寧一帶成為南詔、吐蕃角逐之地,先後為吐蕃、南詔所統治。

社會經濟 麗江地區納西族社會在唐代有瞭進一步發展,畜牧業生產居於社會生產的主要地位,鐵橋(今麗江塔城一帶)趕到南詔洱海地區進行貿易的羊群,一次即達千頭以上。據《東巴經》記載,某個奴隸主的財產列有9個仆人、7個奴女、9匹騾馬、近百數的犛牛、近千數的羊,以及谷、麥、麻田地等。納西象形文字“奴隸”、“奴隸主”等字正是在這一歷史階段創制的。

從10世紀初葉到13世紀中葉,麗江地區納西族的農業生產超過畜牧業而居社會生產的主要地位。手工業也有瞭發展。元代麗江地區已出現“民田萬頃”,“地土肥饒,人資富強”。1253年,蒙古征大理,由麗江東境渡江,木氏祖先麥良迎降,被授為茶罕章(麗江)管民官。1276年置麗江路,設軍民總管府,麥良子孫世襲總管。麗江路隸雲南行省,在政治、經濟和文化方面進一步與內地緊密地聯系起來。

明洪武十七年,納西族首領木得被授為世襲麗江府土官知府。土司木氏對明廷極盡臣禮,輸金助餉,納糧認差,朝貢不絕。在明王朝的信任和扶持下,麗江土司用兵擴張勢力,近及中甸、維西、德欽、鹽井,遠達四川巴塘、理塘,成為明代滇、川、藏交界地區的一大勢力,明王朝並依之為統治這一地區的有力支柱。

明代中葉,麗江納西族社會已進入瞭領主經濟發展的階段。土司對境內土地擁有所有權,占有直接生產者──農民;還直接經營“官莊”14處,役使500戶莊奴。各處官莊還設有查稅所,商貨出入均須納稅。明代後期,麗江地區由於受到鄰縣封建地主土地所有制的影響,開始出現瞭土地的買賣和租佃,從而產生瞭地主經濟。自清初起,領主木氏與地主階級之間的矛盾,以及領主、地主與農民、農奴之間的矛盾不斷激化。雍正元年(1723),麗江“改土歸流”(世襲土知府改為流官知府),為地主經濟的進一步發展開辟瞭道路。

到20世紀40年代末期,納西族雖早已進入封建社會,但各地發展不平衡。麗江、維西南部和永勝等地為地主經濟的地區,並出現瞭資本主義因素;中甸縣的金江、三壩等地區有領主經濟的殘餘;維西縣的北部、寧蒗縣的永寧和四川的鹽源等地基本上是領主經濟的地區。

農業是納西族的主要經濟部門,主要產大米、玉米、土豆、麥類、豆類和棉、麻。金沙江“河套”地帶,是著名的林區。玉龍山區植物種類繁多,以享有“植物倉庫”之稱聞名於世。地主經濟地區的農業生產基本上已達到相鄰地區的漢族、白族的水平。占人口10%的地主、富農占有60~70%的土地,農民向地主交納地租,租率為50~80%。高利貸剝削殘酷,年利率為100~300%。此外,有的地主還強迫農民每年為地主服無償勞役一兩個月,交納“禮米”和貢獻一定數量的土特產。這類地區的商業資本也相應地有所發展。抗日戰爭後期,中緬之間的交通為日本帝國主義所破壞,中印貿易活躍起來,麗江成為印度、西藏與內地貿易的樞紐,於是麗江城區出現瞭一些擁有巨資的商業資本傢,其中有的是納西族地主兼工商業者。這些地區,特別是麗江縣的手工業比較發達,有銅器、鐵器、皮革制造及紡織、造紙、縫紉、建築、雕塑等行業。銅器和皮革制品遠銷接壤的民族地區。

在領主經濟地區,土司占有幾乎全部土地、水源、草場和山林。百姓向領主領得一塊“份地”,除瞭向領主繳納地租,還要為領主服無償勞役,有的每年達150天。永寧地區的領主,還向農民征收漁稅、畜牧稅、門戶稅、公務稅等30多種稅,甚至飲水、過路、死人也要上稅。百姓“犯罪”或無力還債就被降為“婢子”(男女奴隸)。婢子是最低的等級,分白、花、黑3種。白、花婢子是不住在領主傢內的奴隸,黑婢子是領主傢內奴隸。一說婢子階級屬性為半農奴半奴隸。他們長年為領主服無償勞役,領主有權將婢子轉贈或出賣。領主下設有總管、把事、夥頭、排首等大小頭目,殘酷統治著納西族人民。國民黨統治期間,推行保甲制度,把土司制度與保甲制度結合起來,於是納西族人民又加深瞭一層痛苦。

反帝反封建鬥爭 廣大納西族農民曾不斷舉行起義,反抗地主階級的壓迫和剝削。清嘉慶七年(1802)傈僳族和納西族農民聯合起來進行反抗地主和清朝統治者的鬥爭。清光緒二十三年(1897),麗江白沙、束河一帶農民在和卓的領導下舉行起義,反對地主和貪官污吏侵占農民田地。清宣統三年(1911),納西族人民和鄰近各族人民聚集黃山哨起義,沉重打擊瞭地主反動腐朽統治勢力。納西族人民具有愛國反帝的傳統。20世紀初,法帝國主義攫奪雲南七府礦藏的開采權,英帝國主義入侵雲南的片馬,遭到傈僳、納西等族人民的痛擊。

1936年4月,由任弼時、賀龍率領的中國工農紅軍第二方面軍的一支部隊在北上抗日途中到達麗江城。群眾熱情歡迎紅軍,在石鼓準備船隻,協助紅軍渡過金沙江。紅軍在麗江開倉濟貧,釋放在獄農民,向群眾宣傳中國共產黨的抗日主張和民族平等政策,增強瞭納西族人民對中國共產黨的認識,播下瞭人民革命的種子。此後,金沙江沿岸的納西、漢等族人民不斷聯合起義,進行“抗租”、“抗稅”鬥爭,反對國民黨政府的橫征暴斂和殘酷統治。

1948年,在中共雲南地下黨組織領導下,納西族人民在農村建立瞭“農民抗敵協會”等組織,團結廣大群眾,繼續進行抗租、抗糧、抗兵鬥爭,準備迎接全國解放。1949年4月,中共雲南地下黨組織領導的武裝力量解放瞭劍川,極大地鼓舞瞭納西族人民。同年5月,麗江人民組織大規模“五一”遊行示威,迫使企圖進駐麗江的國民黨軍隊退縮不前。中共雲南地下黨組織還領導麗江人民自衛隊積極進行遊擊戰爭,自衛隊指戰員多是納西族。

文化藝術 納西族創造瞭優秀的文化和藝術。納西象形文字產生於1000多年前。最初為東巴教徒傳授使用,寫《東巴經》,故亦稱為東巴文。13世紀初年,又創造瞭一種表音文字,叫哥巴文。《東巴經》卷帙浩繁,是研究納西族社會歷史發展、語言文字和宗教信仰的寶貴資料。對這兩種文字產生的時間尚有不同看法(見東巴文、哥巴文)。

明代麗江土司木氏努力學習和傳播先進的漢文化,土司木公的《雪山始音》等六部詩集,木青的《玉水清音》詩集,木增的《雲

淡墨》詩集,得到瞭明代學者楊慎、徐霞客的贊許,《古今圖書集成》和《四庫全書》分別選收瞭木公、木增的詩。到清代中葉,又出現瞭一些傳世的詩文作品,如馬之龍的《雪樓詩鈔》,桑映鬥的《鐵硯堂詩集》,都有一定的造詣,反映瞭當時漢族文化在納西族地區的進一步傳播和發展。

淡墨》詩集,得到瞭明代學者楊慎、徐霞客的贊許,《古今圖書集成》和《四庫全書》分別選收瞭木公、木增的詩。到清代中葉,又出現瞭一些傳世的詩文作品,如馬之龍的《雪樓詩鈔》,桑映鬥的《鐵硯堂詩集》,都有一定的造詣,反映瞭當時漢族文化在納西族地區的進一步傳播和發展。

納西族廣大勞動人民集體創作的《創世紀》,是一部著名的長篇史詩。還有《遊悲》、《相會調》等都是以浪漫主義為手法、富於獨特的民族風格的文學作品。在生產勞動或民族節日中常有群眾性的歌舞活動。民間流傳較廣的有“喂麥達”、“哦熱熱”、“阿麗麗”等古老歌舞曲調。樂曲以笛子曲、口弦曲、葫蘆笙舞曲較為普遍,優美清新,粗獷有力。《白沙細樂》和《麗江古樂》是有名的兩部大型古典樂曲。

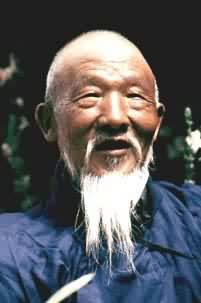

納西族老人在演奏古老的樂曲

納西族老人在演奏古老的樂曲

雲南省麗江縣納西族人民參加“七月騾馬會”

雲南省麗江縣納西族人民參加“七月騾馬會”

著名的寺廟建築,如麗江白沙“大寶積宮”、“琉璃殿”、“大定閣”、“五鳳樓”(福國寺內)及束河“大覺宮”等,是一群明代建築,其技術既揉合瞭納西、漢、藏3個民族的傳統風格,又具有濃厚的地方特色。壁畫頗有藝術價值,表現瞭納西族人民吸收漢、藏藝術以豐富自己藝術創作的智慧。

風俗習慣與宗教信仰 20世紀40年代末期,大部分地區的納西族人民的傢庭是一夫一妻制,夫權很大。但在永寧和鹽源的部分納西族中,50年代初期還保有以女性為中心的傢庭制度等,隨著婚姻法的貫徹,舊有婚俗等已有改變。人死後,自古通行火葬,清末後部分地區開始盛行土葬。

納西族男子的服裝大體與漢族相同。麗江納西族婦女身穿大褂,寬腰大袖,外加坎肩,系百褶圍腰,穿長褲,披羊皮披肩,綴有刺繡精美的七星,旁綴日、月,表示勤勞之意。寧蒗納西族婦女著長可及地的多褶裙、短上衣、青佈大包頭,佩大銀耳環。

納西族傳統節日有“正月農具會”、“三月龍王廟會”(現為物資交流會)和“七月騾馬會”。此外,還有春節、清明節、端午節、中秋節、火把節等。

過去納西族比較普遍地信仰“東巴教”,它是一種多神教,天、地、山、水、風、火等自然現象和自然物都被視為神靈。在明代,喇嘛教傳入麗江地區,曾為部分納西族群眾所信仰。道教、基督教都曾先後傳入,但信仰者不多。

建國後的變化 1949年7月1日,麗江解放。1953年進行瞭土地改革,1957年完成瞭社會主義改造。1961年4月,麗江納西族自治縣成立。現在全縣幹部的60~70%是納西族幹部。由於興修水利,增加灌溉面積,改良土壤,實行科學種田,糧食產量成倍增長。林、牧、副業也有瞭較大發展。中華人民共和國成立前,納西族地區的工業主要是個體小手工業和少數工場手工業,現已有機修、采煤、發電、電機、化肥、造紙、水泥、毛紡、化工、制藥等中小型工業企業。他們生產的藏鞋、包銀木碗、銅鎖等民族手工業產品,行銷各個藏族地區;勞保皮手套、各類皮褥子、虎牌豬鬃、窖酒等名牌產品,已成為外貿出口物資,享有盛名。過去,納西族地區沒有公路,行羊腸小道,人背馬馱;現在麗江地區70%的村都通瞭公路,90%的鄉都通瞭公共汽車。過去麗江地區中學極少,有的縣沒有中學,多數鄉村沒有小學;如今僅麗江縣就有40多所中等學校,適齡兒童都上瞭小學。以往納西族地區缺醫少藥,經常流行多種疾病和瘟疫;現在醫療衛生人員遍及鄉村,基本上消滅瞭流行的疾病,人民的健康水平顯著提高。