反映群體中控制與服從關係的概念。屬群體中動態過程的社會心理現象。它是多種學科研究的內容,有各種不同的定義。H.孔茨認為,領導是一種影響力,是一門對人們施加影響的藝術。R.M.斯托格迪爾認為,領導是為確定和實現目標而影響群體活動的過程。還有的學者認為,領導是一種影響過程,即領導者和被領導者個人作用和與特定環境的相互作用的動態過程。從這些定義中看出,領導績效是領導者、被領導者和他們所處的環境3個因素的函數。領導的功能表現在許多方面,主要有:①確定並實現共同的目目標;②協調群體中的人際關系;③組織作業,協調活動;④對外代表本群體。

在西方社會心理學中,從20世紀30年代起就重視對領導問題的研究,提出瞭許多理論,其中主要的有:特質理論、情境理論、作風理論、行為理論和應變理論。

特質理論 由美國學者E.S.保加爾杜斯在30年代提出,認為隻有具備一定的個人品質、一定的心理特征的人才能當領導。後來有的研究者試圖劃分出領導所必須具備的心理特征,但是通過進一步的研究發現,這些特征是難以具備的。還有的學者根據研究者提出的領導特征編寫瞭一份包括79種特征的一覽表。其中有:主動精神、平易近人、幽默感、熱情、自信、友好態度等等。但對此加以分析,就會發現沒有一種特征在一覽表中占有穩定地位。

情境理論 美國學者R.F.貝爾斯等人作瞭大量研究以後提出的一種理論,認為領導基本上是情境的產物。在群體生活的各種具體情境中,有的成員突出出來,或者他的某一種品質超過瞭其他成員,而這個品質在該情境中非常必要,於是具有這一品質的人就成為領導。這一理論認為先天品質不甚重要,強調領導的特征或品質是相對的。

作風理論 主要分析不同類型的領導作風對被領導者心理的影響和工作效績的差別。德國心理學傢K.萊溫30年代開始對這個問題進行實驗研究。他以“權力”為基礎,把領導作風分為專制型、民主型和放任型3種。認為專制型的領導者把權力集中在自己手中,他決定所有的政策和活動,使被領導者完全處於被動狀態;民主型的領導者把權力交給整個群體,註意發揮群體成員的積極性、主動性和創造性,照顧被領導者的需要和願望,組織群體決策,使群體成員自己決定自己工作的進度和方法;放任型的領導者放棄領導,把權力交給每個被領導者,自己則以旁觀者的姿態出現,既很少參與群體活動,又很少為被領導者提供必要的資料,使被領導者完全獨立地進行工作。萊溫以群體活動績效為指標分析這3種領導作風的作用。結果表明,民主型的領導作風效果最好,不僅產量高、質量好,而且關系融洽,被領導者滿意度高;專制型的領導作風的效果次之,產量和質量都達到瞭預定的目標,但士氣低、滿意度低;放任型的領導作風效果最差,產量低,質量差,但達到瞭社交目標。

行為理論 理論試圖通過對領導行為的歸類和分析,找出理想的領導行為模式。美國密執安大學的研究者通過觀察領導行為和測量領導績效來尋找它們之間的相關。他們在大量調查研究的基礎上把領導行為分為員工取向和生產取向兩個維度。認為領導者如果傾向於員工取向,就會特別重視工作中的人際關系,從而表現出關心人、體貼人和滿足人們需要的領導行為;領導者如果傾向於生產取向,就會特別重視工作中的工藝技術和管理,表現出大量的組織、指揮、控制、協調和監督等領導行為。

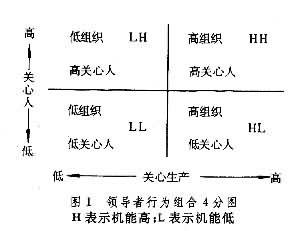

美國俄亥俄州立大學的研究者采用“領導行為問卷法”,請下級人員描述自己領導者的行為,並以此為根據研究領導行為。他們在大量研究的基礎上把領導行為分成兩個維度,即抓組織和關心人。抓組織包括組織設計、明確職責和關系、確定工作目標等等;關心人包括建立相互信任的氣氛、尊重下級意見、註意下級的感情和問題等等。他們認為任何領導者的行為都是這兩個維度的不同組合。這些不同的組合可以用4分圖來表示(見圖1)。

圖1 領導者行為組合4分圖

圖1 領導者行為組合4分圖

研究結果表明,高組織、高關心人的領導行為組合,是理想的領導行為模式。

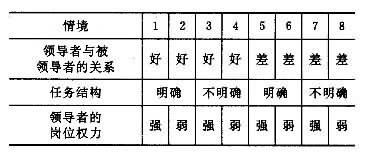

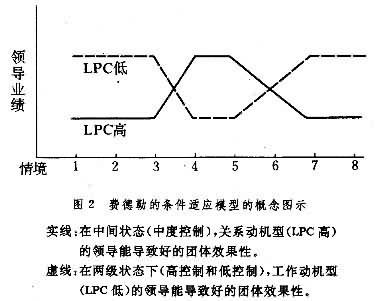

應變理論 這一理論強調領導的效果決定於領導者的特征、被領導者的特征和兩者所處的特定環境之間的相互作用。主要有兩大派別:一派認為,領導者的個性特征是相對穩定的,傾向於關系取向的領導者通常都會表現出關心人、體貼人的領導行為,傾向於工作取向的領導者則表現出埋頭苦幹、隻關心工作而不顧下級需要的領導行為。要提高領導者的工作效率,就必須研究領導者的特征和情境特征的關系,通過把領導者安排到適合其個性特征的環境中來達到理想的領導效果。另一派認為,領導者的領導作風和領導行為是可以改變的。出色的領導者應瞭解、分析下級的個性特征和情境因素,並且根據這些條件來選用合適的領導作風和領導行為,從而獲取良好的領導效果。前一派的代表是F.費德勒。他經過大量的調查研究於1951年提出一個有效領導的應變模型──費德勒模型。認為每個領導者的個性特征都是相對穩定的,可以根據投射測驗的原理設計LPC(受歡迎程度最低的共事者)問卷進行測量。根據每個領導者的測驗分數,即可確定每個領導者在領導行為方面的個性特征。LPC分數高的領導者具有關系取向。LPC分數低的領導者則具有工作取向。費德勒通過調查研究,從所有情境中分出3種基本因素,即領導與被領導的關系、任務結構和領導者的崗位權力,並根據各因素的多種組合把群體所處的情境分為8種類型。這8種類型如下表:費德勒通過測量每個領導者的 LPC分數和評價每個群體的工作績效後得出如下結論:在最有利(上表中1、2、3)和最不利(上表中8)的情境條件下,選用工作取向的領導行為較適宜,而在中等的情境條件下選用關系取向的領導行為較適宜。

群體所處的情境類型

圖2 費德勒的條件適應模型的概念圖示

圖2 費德勒的條件適應模型的概念圖示

應變理論另一派的代表是心理學傢A.K.卡曼。他把以費德勒為代表的俄亥俄州立大學的研究與個性的“不成熟──成熟”理論結合起來,提出瞭領導生命周期理論。這個理論認為,領導行為必須與下級的成熟程度相適應,才能取得良好的效果。卡曼提出,隨著職工工齡的增長,技術水平的提高,由不成熟向成熟發展,領導行為也應當按照高工作—低關系→高工作—高關系→高關系—低工作→低工作—低關系的順序逐漸轉變。當被領導者的思想與技術都不成熟時,可以采用高工作—低關系的領導行為,向被領導者明確指出幹什麼和怎樣幹,並提出具體要求。當被領導者的成熟程度處於中等水平時,可以采用高工作—高關系或高關系—低工作的領導行為,通過說服教育和參加管理來提高他們的積極性;當被領導者的成熟程度很高時可以采用低工作—低關系的領導行為,通過信任和授權來調動他們的積極性,從而取得良好的領導效果。應變理論由於擺脫瞭單因素研究的束縛,進行瞭多因素的研究而得到迅速的發展。它已成為領導問題研究的主流。