周公

周公

西周初年著名政治傢。姓姬名旦,亦稱叔旦,周文王之子、武王之弟。因其采邑在周(今陝西岐山縣東北),故稱周公或周公旦。他曾助武王滅商。武王死後,其子成王年幼,一度由他攝政,“相王室以尹天下”,為鞏固西周王朝作出瞭重大貢獻。在法法律思想上,他提出瞭“明德慎罰”的方針,確立瞭“親親”、“尊尊”的立法原則,奠定瞭西周“禮治”的基礎,對後世儒傢思想的形成影響很大。

武王滅商以後,以周公為代表的西周貴族,吸取夏末、特別是商末對人民過於殘暴而被推翻的教訓,認識到單靠神權和暴力不足以維系統治,必須兼顧人事,註意道德教化,因而提出瞭“皇天無親,唯德是輔”的君權神授說,並把註意力轉向緩和各種社會矛盾。鑒於當時殷民不服、內部不穩,周公首先致力於統治集團內部的團結,曾對其子魯公伯禽說:“君子不施(弛)其親,不使大臣怨乎不以(用)。故舊無大過,則不棄也,無求備於一人”。對包括殷民在內的被統治者,他也力主“明德慎罰”,禁止濫殺。其主要內容是:①要求對犯罪進行具體分析,區別對待。《尚書·康誥》指出,必須將過失(“眚”)與故意(“非眚”)、偶犯(“非終”)與累犯(“惟終”)以及認罪態度等不同情節加以區別,如系故意和累犯又不認罪,雖小罪也處重刑;如系過失和偶犯又能服罪,雖大罪也可減免。②廢除族誅連坐,主張罪止一身。孟子曾說周文王“罪人不孥”。周公強調“父子兄弟,罪不相及”(一說作“父不慈,子不祗(敬),兄不友,弟不共(恭),不相及也”)。③反對“亂罰無罪、殺無辜”。《尚書·梓材》有“奸宄殺人,歷人宥”的記載。意即歹徒殺人與路過者無關。他一再告誡文王子孫“其勿誤於庶獄”,為瞭爭取殷民,甚至號召“勿庸殺之,姑惟教之”。這些思想在當時世界刑法史上也是罕見的。

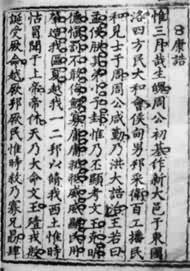

《尚書》中“康誥”一節

《尚書》中“康誥”一節

西周以實行“禮治”著稱,主要目的是維護宗法等級制,特別是各級貴族的世襲特權,以鞏固和加強對廣大奴隸與平民的統治。在周禮的全部規定中,始終貫串著維護宗法等級制的“親親”和“尊尊”原則,以維護傢長制和君主制。周公就是用這兩個原則來修訂周禮和指導當時的立法、司法活動的;特別重視“親親”和“孝”,把“不孝不友”看成“元惡大憝”,開創瞭用刑罰手段維護宗法倫理的先例。周禮在嚴懲“不孝不友”的同時,對於“犯上作亂”,特別是不忠於君的行為也不稍貸,“放弒其君,則殘之”,要處以割裂身體的酷刑。

據《逸周書·嘗麥》載,周公曾命大正(大司寇)“正刑書”。《左傳·文公十八年》載,魯大史克在談到周公“制周禮”時說,周公“作誓命曰:毀則(禮儀)為賊,掩(匿)賊為藏(贓),竊賊(賄財)為盜,盜器為奸,主藏之名,賴奸之用,為大兇德,有常無赦,在九刑不忘”。周初“因於殷禮”,也曾沿用殘酷的“殷彝(刑)”。但周公強調“用其義(宜)刑義殺”,不過對於“凡民自得罪,寇(賊)攘(奪)奸宄(一說內為奸、外為宄),殺越人於(取)貨,睯(強)不畏死”等危害宗法等級秩序和私有財產的罪犯,都堅決主張嚴懲,充分反映瞭他的貴族立場。