道教祭禱儀式。其法為設壇擺供,焚香、化符、念咒、上章、誦經、讚頌,並配以燭燈、禹步和音樂等儀註和程式,以祭告神靈,祈求消災賜福。

東漢五鬥米道僅有“指(或作旨)教齋”、“塗炭齋”等齋儀,祈禱者“黃土塗面,反縛懸頭”,儀式簡單。東晉、南北朝時,經上清派、靈寶派道士之推演,逐漸形成整套的儀範和程式;出現瞭靈寶六齋、九齋、十二齋等不同齋儀。六齋,即金籙齋、黃籙齋、明真齋、三元齋、八節齋、自然齋。再加玉籙齋、上清齋、指教齋、塗炭炭齋、二皇子午齋、靖齋,即為十二齋。各種齋儀有其特定對象與目的。如金籙齋救度國王,黃籙齋救世祖宗,明真齋懺悔九幽,三元齋首謝違犯科戒,八節齋懺洗宿新之過,自然齋為百姓祈福。

齋醮儀范程式之編訂,以靈寶派道士陸修靜著力最多。據《茅山志》記載,他曾著齋戒儀范百餘卷,有關金籙、玉籙、九幽、解考、塗炭等齋儀以及《升玄步虛章》等齋醮樂章,今皆佚亡。現存《太上洞玄靈寶授度儀》、《洞玄靈寶齋說光燭戒罰燈祝願儀》、《靈寶道士自修盟真齋立成儀》等。杜光庭是齋醮儀范的又一集大成者,他收集、編纂和刪定陸修靜以來佚亡、流傳的各種齋儀,並新修《太上靈寶玉匱明真齋懺方儀》等多種。

齋醮儀范歷經唐、宋、元各代,隨道教的發展而盛行。唐玄宗於開元十年(722)及二十九年,詔兩京及諸州各置玄元皇帝廟一所,每年依道法齋醮。唐武宗即位(840),召道士趙歸真等八十一人入禁中。於三殿修金籙道場。帝幸三殿,於九天壇親受法籙。北宋太宗、真宗、神宗、哲宗、徽宗各朝,宮中設醮,史不絕書。真宗於大中祥符二年(1009),令太常禮院詳定天慶道場齋醮儀式,頒諸州;徽宗於大觀二年(1108),班《金籙靈寶道場儀范》於天下,令道士依法奉行。金、元之際,京中宮觀、大邑名山(如龍虎山、閣皂山、茅山等)均有設醮者。不僅正一道道士,而全真道之邱處機、王處一,太一教之蕭志沖、蕭居壽等,亦皆先後承金、元皇帝之旨而主醮事,齋醮遂為各派所共習。明代以後,道教轉衰,但齋醮仍流行於民間。

齋醮儀式中使用瞭很多贊頌詞章和祭祀音樂。其中包含不少文學和音樂資料。“贊頌”是諛神之辭,建醮時,道士須旋繞香爐和燭燈,邊巡行邊按一定韻調口誦詞章。一般為詩體,或五言,或七言,八句、十句或二十二句不等。在寇謙之、陸修靜時,即有《華夏贊》、《步虛辭》出現。現存陸修靜所撰《太上洞玄靈寶授度儀》、杜光庭《太上黃籙齋儀》中皆有步虛辭多首。除道士外,帝王也有為齋醮作贊頌詞章者,宋太宗、真宗和徽宗等分別撰寫瞭《步虛辭》、《散花詞》、《白鶴贊》、《玉清樂》、《太清樂》各數十首。《正統道藏》收有真宗禦制《玉京集》6卷。宋代所出《玉音法事》,除收有真宗、徽宗所制之贊頌外,還匯集瞭陸修靜以來的其他詞章,並附有曲調符號。近人劉師培評論宋太宗、真宗、徽宗所制贊頌稱:“雖系道場所諷,然詞藻雅麗,於宋詩尚稱佳什。”為瞭詠誦詞章,還配制瞭《步虛聲》之類的曲調。《冊府元龜》卷五十四載:唐天寶十載(751)四月,玄宗“於內道場親教諸道士步虛聲韻”,並詔司馬承禎、李含光、賀知章分別作《玄真道曲》、《大樂天曲》及《紫清上聖道曲》。齋醮道場為此配置使用多種樂器。先僅用鐘、磬以節緩急,後又引用管、弦、鑼、鼓,明代更采用十番鑼鼓。音樂內容相當豐富。(見彩圖)

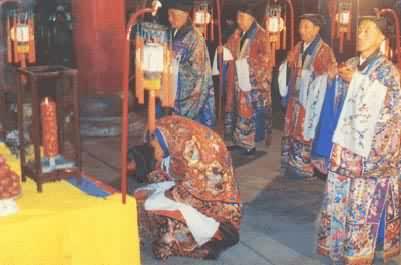

齋醮儀軌:進表科儀(上海白雲觀)

齋醮儀軌:進表科儀(上海白雲觀)