與佛教、基督教並列的世界三大宗教之一。7世紀初產生於阿拉伯半島。中國舊稱回教、清真教或天方教。伊斯蘭一詞原意為“順從”,指順從安拉(中國穆斯林亦稱真主)的意志。為穆罕默德所創。主要傳播於亞洲、非洲、東南歐;以西亞、北非、南亞、東南亞一帶最為盛行。現約有信徒7~8億。

興起歷史

社會背景 伊斯蘭蘭教產生時的阿拉伯半島,正處在社會大變動時期。當時的阿拉伯社會,尚未形成統一的國傢,政治紊亂,氏族部落各據一方,仇殺、劫掠習以為常。貴族集團利用氏族復仇的陋習,經常制造糾紛,戰爭連年不斷,社會生產停滯,勞苦大眾瀕於破產;有些氏族貴族也因戰爭失利而沒落。社會經濟危機重重。與此同時,外部勢力的入侵,使危機進一步加深。525~628年,拜占廷和波斯兩大帝國為爭奪從也門到敘利亞的商道,對也門進行瞭一系列的戰爭,使當地經濟遭到破壞。特別是波斯占領也門後,另辟一條經波斯灣到敘利亞的商道,使昔日繁榮的阿拉伯諸城市,由於商道的改變,成為一片荒野。過去的商道中心麥加,過境貿易急劇衰落,商業貴族收入驟減,許多靠商隊謀生的貝杜因人生路斷絕。於是,商業貴族把商業資本轉化為高利貸資本,進行重利盤剝,大批中、小商人破產,淪為商業貴族的債務人,社會矛盾和階級對立進一步尖銳化。

在宗教信仰方面,阿拉伯半島原始宗教盛行。人們崇拜各種自然物體,相信精靈。同時,各部落都有自己的部落神,偶像崇拜也極為普遍。但隨著社會的動蕩不安,居民的原始宗教信仰開始動搖。猶太教和基督教雖早已傳入半島,其宗教思想對以後伊斯蘭教也有顯著的影響,但由於不能適應阿拉伯半島面臨的要求社會改革的新形勢,未能得到廣泛傳播。因此,打破氏族壁壘,消除氏族間的仇殺,實現政治的統一和社會的安寧,以擺脫日益加深的社會危機,是當時阿拉伯社會的出路。伊斯蘭教的先知穆罕默德順應這一歷史進程的客觀要求,以“安拉唯一”為號召,提出瞭“禁止高利貸”、“施舍濟貧”、“和平與安寧”等主張,既反映瞭上層社會的要求,也符合深受壓迫和剝削的廣大居民擺脫困境的願望。伊斯蘭教就是在這種歷史轉折的關頭,為適應經濟的變化和建立統一國傢的要求而產生的。

創教經過 穆罕默德出身於麥加古來什部落哈申傢族的沒落貴族傢庭。自幼父母雙亡。12歲時隨叔父和商隊到敘利亞、巴勒斯坦一帶經商,接觸瞭猶太教和基督教的教義;對當時的阿拉伯社會和國際環境也有所瞭解。後為麥加富孀赫蒂徹去敘利亞經商,並於25歲時同她結婚。赫蒂徹的堂兄是個基督教的學者和流行於半島的“哈尼夫”一神論思想的傳播者。穆罕默德受其影響,40歲時,經常到麥加附近的希拉山洞潛修冥想。在阿拉伯歷9月的一天,他申述自己受安拉的啟示,宣佈自己是安拉的使者和先知,從而開始瞭傳播伊斯蘭教的活動。

起初,他傳教的范圍隻限於至親好友。612年,才開始向麥加的居民公開傳教。他宣稱安拉是宇宙萬物的創造者和主宰,是獨一無二的。他勸導人們歸順並敬畏安拉,止惡行善。反對崇拜多神和偶像。宣稱伊斯蘭教是自古以來正統的宗教,他自己是這個宗教的最後一位使者,受命於安拉,傳佈伊斯蘭教。其使命是給人類帶來真正的“安拉之道”。他提出禁止高利貸,買賣公平,施濟貧民,善待孤兒,奴隸贖身,制止血親復仇,實現“和平與安寧”等改良社會的主張,激起瞭阿拉伯半島的勞苦大眾對伊斯蘭教的向往和期望。伊斯蘭教影響的日益擴大,遭到多神教徒,特別是部落貴族、富商和其他宗教首領的種種阻難,甚至直接危及他的人身安全。

622年,穆罕默德宣稱自己受到安拉的“默示”,動員大多數穆斯林離開麥加遷往麥地那,在當地一些部落的支持下繼續傳教,從而進入一個將宗教和政治、經濟、軍事結合在一起的新時期。他打破穆斯林間以血緣關系為基礎的部落界限,號召所有穆斯林,不分種族、部落和傢族,團結一致貫徹“穆斯林都是弟兄”、“你們要一同抓緊安拉的準繩,不要分裂”等原則,建立起以穆罕默德為首,包括艾卜·伯克爾、歐麥爾、艾卜·歐拜德、奧斯曼和阿裡等為領導核心的穆斯林公社。穆罕默德以先知兼政治、軍事領袖的身份,發號施令。同時,建立清真寺,逐步規定瞭一些必須遵行的禮拜、齋戒等宗教制度。針對當時出現的社會問題,陸續作出一系列關於經濟、政治、法律的規定,並提出有關倫理道德等方面的主張,以政教合一的組織對當時的阿拉伯社會實行全面的改革。他先後向阿拉伯半島各部落以及阿比西尼亞、埃及、波斯、拜占廷等地派遣傳教使節,擴大自己的影響。

630年,他率領1萬多人攻占麥加。以艾卜·蘇富揚為首的麥加貴族迫於形勢,改信瞭伊斯蘭教;承認穆罕默德的先知地位和宗教、政治的權威。隨後,穆罕默德下令清除克爾白神殿中的偶像,並將麥加定為伊斯蘭教的宗教中心。631年末,半島各部落相繼歸信伊斯蘭教,政治漸趨統一,麥地那成為新政權的政治首都。632年3月,穆罕默德率領10多萬穆斯林到麥加進行瞭一次經過改革的朝覲,史稱“辭別朝覲”。他以安拉啟示的名義,宣佈“我已選擇伊斯蘭做你們的宗教”。同年6月穆罕默德病逝。至此,伊斯蘭教已初步形成。

傳播和發展

穆罕默德逝世後,由於他生前沒有留下關於繼任人問題的遺囑,因而引起瞭伊斯蘭教內部為爭奪繼任者(哈裡發)地位的紛爭。結果,穆罕默德的密友和嶽父艾卜·伯克爾當選為第一任哈裡發,從而產生瞭影響深遠的哈裡發制度,並出現瞭一個空前發展的時期。哈裡發制度從632年一直延續到1924年3月凱末爾主持的大國民會議正式決議廢除哈裡發制度才告結束。伊斯蘭教經歷瞭漫長的哈裡發時期的發展和變化,到1798年法國拿破侖入侵埃及以後,伊斯蘭教國傢開始淪為西方殖民地,從而揭開瞭近代伊斯蘭教史的序幕。

四大哈裡發時期(632~661) 穆罕默德逝世後,先後繼任政、教首領的是艾卜·伯克爾、歐麥爾、奧斯曼和阿裡,他們都是通過推選產生的,被稱為正統的哈裡發。由於伊斯蘭教對統一不久的阿拉伯半島的統治還不鞏固,所以在穆罕默德逝世後,半島曾一度出現動蕩混亂的局面。首任哈裡發艾卜·伯克爾迅速平息各部落的反叛,鞏固新政權對阿拉伯半島的統治,同時建立瞭一支強大的軍隊,開始對外征戰和擴張。第二任哈裡發歐麥爾於636年擊潰拜占廷軍隊,占領瞭大馬士革;637年占領波斯首都泰西封;638年又攻克瞭耶路撒冷;641年,攻占瞭敘利亞、伊拉克、巴勒斯坦等地;642年滅波斯薩珊王朝;同年征服埃及,占領亞歷山大港。第三任哈裡發奧斯曼又繼續西進征服北非,並東征亞美尼亞,鎮壓波斯和呼羅珊的反抗。隨著阿拉伯人的軍事擴張,伊斯蘭教開始瞭第一次大傳播,由地區性宗教變為世界性的宗教。為統一思想和指導立法,在奧斯曼主持下,完成《古蘭經》的編纂工作。同時開始建立伊斯蘭教國傢的經濟、政治、軍事等制度。第四任哈裡發阿裡繼位後,伊斯蘭教內部爭奪哈裡發權位的鬥爭進一步激化,出現瞭彼此對立的政治派別和第一次武裝沖突。661年阿裡遇刺,當時駐敘利亞總督伍麥耶族的穆阿維葉取得哈裡發的地位。

伍麥耶王朝時期(661~750) 661年穆阿維葉自稱哈裡發,定都大馬士革。改哈裡發的選舉制度為世襲制,使哈裡發國傢成為一個君主專制的封建國傢。在經濟上,遊牧的阿拉伯人走上定居的道路,統一幣制和稅收,分封土地,封建制度進一步發展。在文化上,吸收被征服地區包括希臘、拜占廷、波斯、印度等地的先進科學與文化,開始形成多民族的“阿拉伯文化”。在軍事上,發動更大規模的對外擴張。隨之出現瞭伊斯蘭教的第二次大傳播。從7世紀中到8世紀初,阿拉伯人從波斯繼續前進,在阿富汗建立瞭自己的統治,占領瞭印度西北部,進入阿姆河以北地區,並征服瞭外高加索,控制瞭中亞的大部,勢力直達帕米爾高原。從7世紀末到8世紀初,完全征服瞭馬格裡佈(意為西方,包括今突尼斯、阿爾及利亞和摩洛哥),消滅瞭拜占廷帝國在北非的殘餘勢力。使當地遊牧部落柏柏爾人很快地信奉瞭伊斯蘭教。711年,以柏柏爾人為主力的阿拉伯軍隊渡過直佈羅陀海峽,進攻西班牙的西哥特王國。經過3年征討,占領瞭比利牛斯半島大部地區,使伊斯蘭教的傳播范圍擴展到西南歐。732年,阿拉伯軍隊侵襲高盧西南部,戰敗後撤回比利牛斯山以南,伊斯蘭教向西方的傳播,遂到此為止。

這一時期,由於反映統治階級內部矛盾的教派鬥爭的發展,特別是反抗伍麥耶王朝殘暴統治的人民起義,終於導致伍麥耶王朝的滅亡。一個自稱是穆罕默德叔父阿巴斯後裔的艾卜·阿巴斯奪取瞭哈裡發地位,建立瞭阿巴斯王朝。

阿巴斯王朝時期(750~1258) 伊斯蘭教國傢封建制度成熟的時期,由於任用波斯人擔任首相,使波斯人取得瞭實際的統治地位。以首相為首的波斯官僚體制代替瞭阿拉伯的貴族統治,遷都巴格達。由於未進行大規模的武力擴張,政治局面安定,經濟發展,從而出現瞭阿拉伯-伊斯蘭文化的黃金時代。阿巴斯哈裡發提倡翻譯和研究希臘、羅馬、波斯、印度古典名著,這不僅保存瞭歐洲的古代文化遺產,而且也進一步發展瞭阿拉伯的科學與文化。同時,古蘭學、古蘭經註、聖訓學、教法學和伊斯蘭教哲學等,漸臻成熟,出現瞭很多的宗派和學派。10世紀以後,蘇非主義盛行並進入正統派思想體系。

希臘醫藥學著作的阿拉伯文譯本

希臘醫藥學著作的阿拉伯文譯本

10世紀末,哈裡發國傢出現瞭三足鼎立的局面,即中國史書上所謂“黑衣大食”(750~1258的巴格達的阿巴斯哈裡發王朝)、“綠衣大食”(909~1171的埃及開羅的法蒂瑪哈裡發王朝)和“白衣大食”(756~1031的西班牙伍麥耶哈裡發王朝)。在哈裡發國傢內,農民和奴隸起義到處興起,各地的封建主也紛紛割據,後經十字軍東征(1096~1291)和蒙古人的西征,阿巴斯王朝終於在1258年被旭烈兀所滅亡。

奧斯曼帝國時期(13世紀中葉至18世紀末)13世紀中葉,奧斯曼土耳其人在中亞細亞興起。1299年,酋長奧斯曼自稱土耳其王。他在統一瞭中亞以後,繼續向外擴張。1453年滅拜占廷帝國,將君士坦丁堡改名伊斯坦佈爾,並在此建都。其間,伊斯蘭教雖在西班牙遭到徹底的失敗,但卻占領瞭全部巴爾幹半島,在東西歐獲得重大發展。16世紀,蘇丹(君主)蘇來曼一世在位時,奧斯曼土耳其帝國已成為一個橫跨歐、亞、非三大洲的軍事封建帝國。同時,在印度也建立瞭強大的伊斯蘭教的莫臥兒王朝。隨之出現瞭伊斯蘭教第三次大傳播。在此期間,通過商業和軍事活動,伊斯蘭教又傳播到印度尼西亞、菲律賓等東南亞地區。

奧斯曼帝國的當權者屬遜尼派,在教法上遵循哈乃斐學派的主張。帝國的統治者稱為“蘇丹們的蘇丹”(萬王之王)。在被征服的地區實行軍事占領,對內采取高壓手段,並經常煽動教派糾紛,利用阿拉伯封建主鎮壓阿拉伯人民起義。18世紀,西方資本主義國傢在亞非兩大洲展開的掠奪殖民地的鬥爭,首當其沖的便是奧斯曼帝國。1798年,法國拿破侖一世率領的侵略軍占領瞭埃及,奧斯曼帝國成為歐洲列強的角逐場。歐洲列強掀起一場為“瓜分奧斯曼遺產”而引起的所謂“東方問題”的長期爭鬥,導致奧斯曼帝國的徹底崩潰。

派別和思潮

教派的形成和發展 穆罕默德逝世後,遷士派(隨穆罕默德遷往麥地那的麥加人)和輔士派(在穆罕默德生前入教的麥地那人)在哈裡發問題上意見分歧,雙方都認為自己這一派的人最有資格擔任哈裡發。最後經過協商公推艾卜·伯克爾為第一任哈裡發。這是伊斯蘭教內部分歧的最初反映。

656年,第三任哈裡發奧斯曼被害,阿裡繼任哈裡發,得到大多數人的承認,但包括當時敘利亞總督伍麥耶族的穆阿維葉在內的一部分人,拒不承認阿裡的哈裡發地位,並以為奧斯曼報仇為由,對阿裡興師問罪。於是,雙方發生戰爭。657年,在隋芬之戰中,勝利明顯地屬於阿裡一方,但他接受瞭對方以《古蘭經》裁決的和談要求,阿裡隊伍中約有1200人堅決反對,從而脫離瞭阿裡的領導,形成哈瓦利吉派。

661年,阿裡被一名哈瓦利吉派信士所殺。穆阿維葉自立為哈裡發,建立瞭伍麥耶王朝。但鬥爭仍在進行,並逐漸形成伊斯蘭教的兩大派:擁護阿裡的一派稱什葉派(意為宗派),另一派為遜尼派(意為遵守聖訓),最初,這是一種政治派別,後來,發展成為宗教派別。

遜尼派承認四大哈裡發都是合法繼任者,因此獲得歷代哈裡發國傢的扶植而廣泛流傳,自稱正統派。世界上穆斯林多屬遜尼派。它在神學思想方面有兩個著名的支系,一為經典派,在探討教義時重經典明文;一為意見派,在註意經典明文的同時,側重個人見解。該派又因對教法問題的觀點不同而出現瞭許多教法學派,其中最著名的是哈乃斐學派、馬立克學派、沙斐儀學派、罕百裡學派。

什葉派隻承認阿裡及其後裔才是合法的繼任者。稱其為伊瑪目,並以阿裡為第一代伊瑪目。隨著時間的推移,由於什葉派內部的分歧,而分裂成為栽德派、十二伊瑪目派、伊斯瑪儀派,並且在以後的發展中,各派又分化出許多小派別。什葉派現分佈於伊朗、伊拉克、巴基斯坦、印度和阿拉伯半島西南部等地。

哈瓦利吉派主張哈裡發由穆斯林公選,平均分配戰利品,土地歸穆斯林公有等。該派因不斷遭到哈裡發國傢的鎮壓,幾近滅絕。現在阿曼、阿爾及利亞、桑給巴爾等地流行的艾巴德派被認為是該派的一個支派。

伍麥耶王朝末期還出現瞭一個新的派別──穆爾太齊賴派。因為他們的唯理主義,被認為是脫離瞭伊斯蘭教的正統。該派認為“《古蘭經》是受造之物”;“安拉的獨一性,隻有將神的德性當作力量和智慧才能成立”;人可以依據安拉賦予的能力,辨別善惡,創造自己的行為;“命人行善,止人作惡”是穆斯林的義務。穆爾太齊賴派以其唯理主義觀點探索全部宗教問題,其“意志自由”的主張,曾經一度得到阿巴斯王朝哈裡發馬蒙等人的推行而得到發展。

此外,神秘主義和禁欲主義思想也在伍麥耶時代開始出現。後逐漸形成伊斯蘭教的蘇非主義派別。

近現代出現的各種思潮 近代伊斯蘭世界遭到瞭殖民主義的侵略、奴役和掠奪;侵略和反侵略,壓迫和反壓迫的鬥爭,促使伊斯蘭教出現瞭具有不同政治、思想傾向的派別和復興伊斯蘭教的運動。

18世紀出現於阿拉伯半島內志復古主義的瓦哈比派(即清凈派),是近代伊斯蘭教復興運動的先驅。該派主張恢復穆罕默德的“正教”,宣稱“回到《古蘭經》去”,強調聖訓的作用,反對崇拜臥裡(聖徒)及其陵墓,堅持嚴格的“信主獨一”,反抗西方殖民主義侵略。19世紀初,瓦哈比派曾一度從土耳其人手中奪取瞭阿拉伯半島的政權,建立瞭獨立的國傢,後被埃及穆罕默德·阿裡的軍隊所滅。但瓦哈比派的宗教思想在阿拉伯世界和南亞次大陸得到瞭廣泛的傳播。1902年以後,瓦哈比派又在阿拉伯半島重建政權。並於1932年正式定名為沙特阿拉伯王國。

繼起的是泛伊斯蘭主義運動,為19世紀中葉阿富汗人哲馬魯丁·阿富哈尼所首創。主張全世界穆斯林在一個共同的哈裡發領導下聯合起來,擺脫歐洲的統治與控制,建立一個超國傢、超民族、超地域的世界伊斯蘭大帝國。但這一運動漠視下層群眾的利益,有礙民族國傢獨立的進程,結果為行將滅亡的奧斯曼帝國哈裡發所利用而失敗。

19世紀末,在西方資本主義影響下,伊斯蘭教的改良主義運動興起。主張在伊斯蘭教的基礎上按照歐洲資本主義的方式來改革伊斯蘭社會;力圖把西方資本主義文明和伊斯蘭教的傳統結合起來;用現代的教育制度代替伊斯蘭教的寺院經堂教育;用資產階級共和國代替伊斯蘭教的哈裡發制度;用資產階級的世俗法律代替教法中的民事和刑事法規等,使伊斯蘭教適應新的社會條件。改良主義運動的著名代表人物有:埃及的現代主義者穆罕默德·阿佈杜。印度以新文化運動為中心的改良主義者賽義德·艾哈默德汗、伊克巴爾、艾密爾·阿裡。土耳其的凱末爾所領導的世俗主義宗教改良運動,於1922年廢除蘇丹制度,1923年建立起土耳其共和國,1924年最後廢除哈裡發制度。至此,伊斯蘭教的改良主義運動進入瞭一個高潮。第二次世界大戰以後,伊斯蘭教的改良主義運動又進入瞭一個新的階段,出現瞭形形色色的泛伊斯蘭主義的組織。同時,為恢復伊斯蘭教原始教義的原教旨主義派別也有所發展。

與此同時,伊斯蘭各國人民不斷掀起反抗殖民壓迫和封建統治的鬥爭浪潮。如著名的波斯巴佈派起義(1848~1852)、印度的民族大起義(1857~1859)和蘇丹的馬赫迪教派起義(1881~1885)等。在當時的歷史條件下,這些人民起義,都是在伊斯蘭教的旗幟下進行的。

經典、教義和禮儀

《古蘭經》 伊斯蘭教的根本經典,被認為“安拉的言語”,傳說是安拉通過天使吉卜利勒降給先知穆罕默德的最後一部天啟經典。伊斯蘭教承認古代先知所傳的《舊約》、《新約》等為天啟經典,但又認為有的已經失傳,有的已被篡改,隻有《古蘭經》是一部最完善的經典,是伊斯蘭教最根本的立法依據。

《古蘭經》的主要內容包括穆罕默德在傳教期間同阿拉伯半島的多神教徒和猶太教徒鬥爭的記述;闡發以信仰安拉、反對多神崇拜為中心的宗教哲理;宗教制度和禮儀;針對當時阿拉伯社會的狀況提出改革社會的各項主張,以及為宣傳伊斯蘭教而引述的一些有關古代先知的故事傳說等。開始隻是陸續頒佈的零散記錄,穆罕默德在世時,並未成冊。後經第一任哈裡發艾卜·伯克爾命令整理、保存,到第三任哈裡發奧斯曼再次訂正,編成“奧斯曼定本”,流傳至今。全經共30卷,114章,6200餘節。《古蘭經》既是一部宗教經典,又是一部阿拉伯文獻。它匯集瞭古代阿拉伯世界的神話、歷史、風土人情、法律和道德規范,直接地反映瞭7世紀初發生在阿拉伯半島的一場社會變革,是阿拉伯文學和語言的典范。至今,《古蘭經》已被翻譯成世界多種文字,其中包括漢語和維吾爾語的譯本。

聖訓 僅次於《古蘭經》的伊斯蘭教經典。是穆罕默德的言行及其所默認的門弟子的言行的綜合記錄。主要內容是有關穆罕默德及其傳教過程中的記事和對伊斯蘭教的信仰、宗教制度和社會制度的闡述等。在穆罕默德生前並無文字記載。他逝世後80餘年,才開始根據傳述,著手收錄,並出現瞭各傢各派的聖訓實錄。到9世紀下半葉,出現瞭佈哈裡、穆斯林·本·哈加吉、艾卜·達伍德、提爾米基、奈薩儀和伊本·馬哲六人各自匯編的聖訓集,流傳頗廣,被遜尼派稱為六大聖訓集。

此外,還有古蘭經註、古蘭學、聖訓學、伊斯蘭教法、和伊斯蘭哲學等學科的各種著作。什葉派還有自己的經典,如四大聖訓經、《辭章典范》等。

五條信仰 伊斯蘭教教義中的五個基本信條。①信安拉。相信安拉是宇宙萬物的創造者、恩養者和唯一的主宰;是全能全知、大仁大慈、無形象、無所在又無所不在、不生育也不被生,無始無終、永生自存、獨一無二的。②信天使。相信天使是安拉用“光”創造的一種妙體,為人眼所不見。天使隻受安拉的驅使,執行安拉的命令,各司其職。它們並無神性,穆斯林隻需承認他們的存在,不能膜拜。天使數目很多,著名的有四大天使,其中以吉卜利勒的地位最高。③信經典。相信《古蘭經》是“安拉的言語”,是通過穆罕默德“降示”的最後一部經典。④信先知。相信自“人祖阿丹”以來,安拉曾派遣過許多傳佈“安拉之道”的“使者”或“先知”。穆罕默德是最後一個使者,因而是最偉大的先知。⑤信後世。相信人要經歷今生和後世,認為將有一天,世界一切生命都會停止,進行總的清算,即“世界末日”的來臨。那時所有曾在世界上生活過的人,都將“復活”,接受安拉的裁判,行善者進天堂,作惡者下火獄。

此外,各教派還有各自的特殊信條。

五功 穆斯林的五項宗教功課。簡稱五功。它既是教義和制度,又是穆斯林必須履行的宗教義務;被認為伊斯蘭教的支柱。①證言。阿拉伯語稱為“舍哈德”(意為作證),是穆斯林對自己信仰的表白,其內容是用阿拉伯語念誦:“我作證:除安拉外,再沒有神;穆罕默德是安拉的使者。”這一證言,中國穆斯林稱“清真言”,念清真言稱為“念功”。任何人隻要接受這一證言,並當眾背誦,就可以成為正式的穆斯林。②禮拜。穆斯林必須每日朝麥加克爾白方向作五次禮拜,每周舉行一次星期五聚禮(主麻禮拜);每年開齋節和古爾邦節要舉行會禮。身體清潔是禮拜的前提條件,禮拜前必須按規定作小凈或大凈。禮拜是穆斯林的一項重要義務。③齋戒。每年伊斯蘭教歷9月(萊麥丹月)齋戒一月;每天從日出前開始到日落,要齋戒,禁食止飲。④天課。穆斯林個人財產達到一定數量時,都應交納一種名為天課的宗教稅。原來是作為一種慈善行為,號召有財產的人自由施舍,後來發展成為一種按財產的不同種類以一定比例征收的宗教稅。⑤朝覲。每個穆斯林在身體健康、經濟條件許可、旅途平安的情況下,一生中至少應去麥加朝覲一次。

節日和聖地 ①主要節日有開齋節(伊斯蘭教歷10月1日)、古爾邦節(伊斯蘭教歷12月10日)和聖紀(穆罕默德誕辰,教歷3月12日)。此外,還有阿舒拉日(伊斯蘭教歷1月10日)、聖女法蒂瑪紀念日等。②三大聖地:麥加、麥地那和耶路撒冷。此外,什葉派另有自己的聖地:納賈夫、卡爾巴拉(以上在伊拉克)、庫姆和馬什哈德(以上在伊朗)。

在中國的傳播

伊斯蘭教在阿拉伯半島興起不久,就傳入瞭中國。在中國史籍中,最早用漢語記述伊斯蘭教情況的文獻是唐代杜環的《經行記》。杜環於唐天寶十載 (751)隨高仙芝軍隊攻蔥嶺以西各地,怛邏斯一役敗後,為阿拉伯人所俘,遂在阿拉伯各地遊歷,至762年由海道回國,他把十餘年的經歷和見聞寫成《經行記》,原書已佚,現隻能從其叔父杜佑所撰的《通典》中見到他介紹伊斯蘭教情況的片斷。又據《閩書》記載,穆罕默德有門徒大賢四人,唐武德(618~626)中來朝,一賢傳教於廣州,二賢傳教於揚州,三賢、四賢傳教於泉州。據傳,穆罕默德曾經說過:“學問,雖遠在中國,亦當求之。”從7世紀開始,阿拉伯穆斯林就沿著海陸交通線到達中國,進行貿易或旅行,傳播伊斯蘭教。唐、宋、元三代,是伊斯蘭教在中國傳播的主要時期。

唐宋 據《舊唐書·西域傳》記載,永徽二年(651)八月,阿拉伯帝國第三任哈裡發奧斯曼遣使到中國,在長安朝見瞭唐高宗。使者介紹瞭哈裡發國傢建國的經過、國內習俗和伊斯蘭教情況。這是阿拉伯帝國第一次遣使聘問,中國伊斯蘭教史傢就把這一年作為伊斯蘭教傳入中國之始。從唐永徽二年到南宋末的600餘年間,阿拉伯帝國遣使赴華曾達47次之多。當時,中國和阿拉伯之間的交通主要通過陸、海兩路。陸路是從阿拉伯半島經波斯及阿富汗到達新疆天山南北,復經青海、甘肅直至長安一帶。海路由波斯灣和阿拉伯海出發,經孟加拉灣、馬六甲海峽分別到達廣州、泉州、杭州、揚州等地。當時,在華進行貿易的阿拉伯和波斯商人,對伊斯蘭教在中國的傳播起瞭很大作用。宋代,中國和阿拉伯之間海上交通很發達。中國政府專門指定廣州、泉州、杭州、揚州等城市作為國際貿易港口,並設有專門銷售阿拉伯商品的市場。不少阿拉伯人長期在沿海港口久居不歸。世代在華居住的被稱為“蕃客”,居處稱為“蕃坊”。中國政府簡選其中德高望重者為“蕃長”,其辦事處稱“蕃長司”。負責領導宗教活動,管理民事訴訟,聯系貿易等。他們還經營穆斯林的公共墓地,建築瞭一些清真寺。在長期居留的過程中,與中國人通婚,繁衍後代,逐漸成為中國的穆斯林。

阿拉伯人在向東方擴張的過程中,征服瞭中亞細亞,並傳入伊斯蘭教。北宋乾德三年(965),中亞地區伊斯蘭教的薩曼尼王朝,又把伊斯蘭教傳入新疆喀什地區的哈拉汗國。後分南北兩路向內地傳播。南路沿大戈壁入葉爾羌(今新疆莎車)並繼續向東伸展。到北宋天禧元年(1017)又進入瞭南疆的於闐,取代當地佛教的地位。北路由喀什傳播到阿克蘇和庫車,到16世紀,伊斯蘭教已遍及全疆。

元明 13世紀初,成吉思汗西征。此時,大批的中亞人、波斯人和阿拉伯人被迫東遷中國,他們信仰的伊斯蘭教也隨之傳播到中國各地。這些人大部被編入“探馬赤軍”鎮守邊疆,平時進行生產勞動,戰時打仗;有的被編入官局,成為工匠。一些阿拉伯的上層人物,在元朝政府中有相當高的地位,據文獻記載,元代的穆斯林任中央政府丞相、平章政事等重要官職的有32人,在地方政權任職的更多。其中如賽典赤·瞻思丁,不僅本人歷任陜西、四川和雲南等地方要職,子孫三代亦都居高官。元世祖忽必烈之孫阿難答自幼信奉伊斯蘭教,其所率士卒多數為穆斯林,從而使其轄區(陜、甘、寧、青等地)伊斯蘭教得到廣泛的傳播和發展。1365年,喀什嗣王托和樂鐵木爾汗改信伊斯蘭教後,借政治力量傳教,使伊斯蘭教在新疆得以進一步傳播。至於東來的穆斯林商人,主要分佈定居在甘肅、寧夏、陜西、河南、雲南等地,當時稱這部分人為“回回”,故有“元朝回回遍天下”之語。元朝政府尊重這些穆斯林的信仰,各地也普遍建立清真寺,伊斯蘭教隨之遍佈於中國廣大地區。

明代開國功臣中有不少是穆斯林,如在朱元璋的起義軍中就有回族著名將領常遇春、胡大海等。在朝做官的穆斯林亦為數不少。著名的航海傢鄭和是雲南的回族穆斯林,和他一起七次“下西洋”的馬歡、哈三等人也都是穆斯林。1430年,鄭和最後一次下西洋時,曾踏上阿拉伯半島,船隊的一部分人還到麥加朝覲,繪制瞭“天房圖”,加強瞭中國人民和阿拉伯人民之間的友誼。明代中國先後有回、維吾爾、哈薩克、烏孜別克、柯爾克孜、塔吉克、塔塔爾、東鄉、撒拉、保安等十個兄弟民族信奉伊斯蘭教。

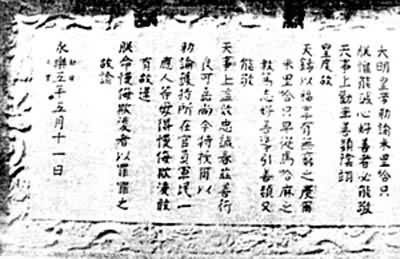

明成祖保護伊斯蘭教的敕諭碑刻(泉州)

明成祖保護伊斯蘭教的敕諭碑刻(泉州)

中國穆斯林大都是遜尼派,在教法學上屬該派中的哈乃斐學派。在傳播發展的過程中,又出現瞭一些支系,如格底目、依赫瓦尼、哲赫林耶、虎夫耶、卡迪林耶、庫佈林耶及依禪等。他們的基本信仰、基本義務相同,隻是在某些教法和修持細節上有所區別。在穆斯林聚居的地方,都建有清真寺,著名的如廣州懷聖寺、泉州聖友寺、杭州真教寺、喀什艾提卡爾清真寺、西安化覺巷清真寺、北京牛街禮拜寺等。

翻譯與著述 隨著伊斯蘭教的傳播,中國伊斯蘭教學者和著名阿訇相繼出現。他們一方面提倡寺院教育,傳播和保持伊斯蘭教的學術文化;另一方面又從事阿拉伯語和波斯語經籍的翻譯和著述,宣傳、介紹伊斯蘭教歷史和教義,以增進中國穆斯林的理解和認識。明代後期,陜西胡登洲阿訇招生授業,傳習阿拉伯語經典,為中國穆斯林經堂教育之先河,後發展為陜西學派。約100年後,山東經師常志美在傳授阿拉伯語經書外,還兼授波斯語的教義著述,後發展為山東學派。此後,經堂教育逐步推廣到其他穆斯林聚居區。明末清初,以南京、蘇州為中心的江南地區和雲南大理、保山一帶,以漢語譯著教義著作的活動十分活躍,並出現一批著名的學者,如王岱輿、馬註、劉智、馬德新、張中等。至近代,在北京、上海、江蘇、鎮江、雲南等地,實行宗教教育的改革,培養瞭一批伊斯蘭學者和譯經傢,並出現瞭《古蘭經》和其他典籍的漢語譯本。新疆維吾爾族近代伊斯蘭學者謝木斯丁曾赴麥加朝覲,受瓦哈比派影響,提倡宗教改革,著有《古蘭經註釋》。泰劍立薩依佈是喀什地區的著名學者,曾支持喀什地區的宗教改革,著有詩集和《古蘭經註》等。早期流傳的《古蘭經》都是相互模仿的手抄本。清同治元年(1862),雲南出現瞭木刻版的《古蘭經》,經版至今仍存。最早的《古蘭經》選譯本,大約是在明末清初之際出版。1927年才有全譯本問世。1931年出版瞭漢譯《古蘭經》,1946年又出版瞭《古蘭經譯解》等,現已有多種譯本流傳。

今日穆斯林 中華人民共和國成立後,人民政府貫徹執行宗教信仰自由政策,尊重廣大穆斯林的宗教生活和風俗習慣。1953年,在北京成立瞭中國伊斯蘭教協會。此後,在各省、自治區、直轄市和穆斯林聚居的縣、市,也相應設立瞭地方的伊斯蘭教協會。出版、發行瞭《古蘭經》、聖訓、教法等多種伊斯蘭教典籍和《中國穆斯林》雜志。1955年創辦瞭培養阿訇、毛拉和伊斯蘭學研究人員的中國伊斯蘭教經學院,各地也辦有自己的經學院。80年代以來,修復瞭被破壞的清真寺並陸續開放,廣大穆斯林過著正常的宗教生活。政府還規定在伊斯蘭教的開齋節、古爾邦節放假,以便穆斯林舉行會禮及慶祝活動,為瞭履行穆斯林的宗教功課,中國伊斯蘭教協會組織朝覲團,前往麥加朝覲,受到沙特阿拉伯政府和穆斯林組織熱情友好的接待。中國伊斯蘭教協會還多次派出宗教使團和學者,出訪瞭幾十個伊斯蘭教國傢。同時,還邀請許多國傢的伊斯蘭學者來中國訪問、講學。到1985年,中國穆斯林的人口總數,已有1400多萬人。他們在各民族平等團結的社會主義大傢庭中,為建設祖國和保衛世界和平,貢獻自己的力量。