微血管本身及在其中流動的血液,發生形態異常或功能紊亂的現象。血液由心臟搏出,經過動脈、小動脈、微動脈到達毛細血管,又匯合至微靜脈、小靜脈、靜脈,最後回到心臟,形成血液迴圈。微循環指從微動脈到微靜脈的血液迴圈,微循環障礙可不同程度地影響由其供血的組織的正常功能。

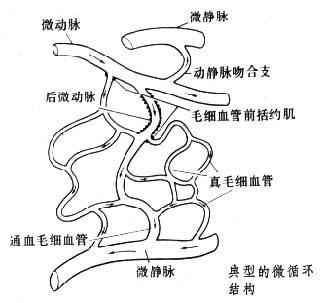

微循環的基本概念 微循環的基本功能是向全身各組織細胞運送養料和排出廢物,也即進行氣體和物質的交換。因此,它是是保證體內組織器官正常生理功能的首要前提。典型的微循環結構一般由微動脈、後微動脈、毛細血管前括約肌、真毛細血管、通血毛細血管、動靜脈吻合支和微靜脈等七個部分組成(見圖)血液通過微循環有三條通路:①“直路”。經過通血毛細管,此通路直而短、流速快、流量大、交換少,稱非營養血管。②“小路”。經過真毛細血管,迂回曲折,分佈面廣,流速慢,管壁極薄,交換充分,稱營養血管。通常隻開放20%即可滿足組織的需要。③“短路”。經過動靜脈吻合支,平時不開放,在應激或病理情況下才開放,可使血液迅速匯入靜脈到右心。

目前認為微循環雖也受神經支配,但主要受局部液體因素的調節。一般說來全身性(或稱遠距離的)液體因素是使微血管收縮的,如去甲腎上腺素、腎上腺素、5-羥色胺、血管緊張素等。局部性(或稱近距離)液體因素是使微血管擴張的,如組胺、緩激肽、乳酸、腺苷化合物等。

小動脈和微動脈的舒縮可調節微循環內的血壓和毛細血管內的血流,相當於“總閘門”;毛細血管前的微血管管壁上有豐富的環狀平滑肌,稱為毛細血管前括約肌,位於真毛細血管入口處,它的舒縮控制著毛細血管的開放和閉合,及流入毛細血管網內血液的多少,相當於“分閘門”。動靜脈吻合支直接連接於微動脈與微靜脈之間,也可調節毛細血管的血流量,當其開放時血液可由微動脈直接進入微靜脈,猶如電學上的短路一樣。一旦機體發生某些變化,例如失血時,為瞭保證足夠的回心血量。動靜脈吻合支開放,使大量血液不經過毛細血管就很快地回流到右心使心臟得以充盈,保證正常的心輸出量。這能起暫時代償作用,故動靜脈吻合支相當於“安全活門”。靜脈收縮時,毛細血管後阻力增大,血液淤積於毛細血管網內,因此靜脈相當於“後閘門“。可見微動脈,毛細血管前括約肌的舒縮能控制血液的“灌註”,而微靜脈保證血液的“流通”。要保持微循環的正常功能要做到既“灌”又“流”。缺乏血液灌註造成“缺血性缺氧”。血液不能流出,淤積於毛細血管中使其中氧耗竭,代謝產物積聚,造成“瘀血性缺氧”。當然僅有灌流的量而無良好的血液質量,仍不能適應組織的需要。例如,血液中紅細胞數的明顯減少或患變性血紅蛋白癥(高鐵紅蛋白癥、一氧化碳中毒等)時組織細胞均出現缺氧。

微循環的一個特點是在最接近組織處調節血流進行交換物質。微循環既受整體如心臟、體循環和動脈血壓變化的影響,也受局部體液反饋性調節,而且後者的作用更為顯著,還有自我調節,這樣微循環就可根據所在臟器功能的需要而隨時調整局部血流。有時從總體來看,機體循環狀態無明顯異常,卻可能已出現某些器官或組織的局部微循環障礙,足以引起該器官、組織的功能異常,如果微循環障礙累及主要臟器,將使機體發生嚴重的機能障礙。因此,微循環作為循環系統的一個特殊的組成部分,越來越引起人們的註意。

常見的微循環障礙 可表現於微血管或微血流。

微血管運動功能及結構的異常 又有以下情況。

①微動脈和毛細血管前括約肌的收縮。可使毛細血管缺血,開放的毛細血管數減少。微動、靜脈同時收縮也往往引起毛細血管缺血,使組織缺氧,長時間後還可使組織代謝發生改變。微靜脈強烈痙攣也可使血液瘀滯於毛細血管床內,毛細血管內壓力增高,血漿可外滲,血流減慢,組織也可缺氧。腹腔臟器的微靜脈痙攣,可使大量血液瘀積在腹部,使回心血量大減,影響心輸出量,血液循環功能進一步受礙。在休克,急性腎炎,冠心病和雷諾氏病發作期常可見局部或全身微血管收縮。

②微血管的舒張。生理情況下微血管口徑增寬,常使毛細血管數增加,血流量加多。某些疾病時如系統性硬皮病、凍瘡、肢端發紺癥,某些先天性心臟病時,可見血管擴張。而某些病理情況下微血管失去張力呈麻痹狀態,血管口徑明顯擴張,對體內血管活性物質的反應性降低,此時給任何活性物質或藥物都不起反應。血液可淤滯於微血管內、血流減慢、組織氧供減少。如休克晚期即可發生這種情況。

③動靜脈交通支開放。目的是使血液迅速流過以保證足夠的回心血量,使心臟能充分的充盈,維持充足的心輸量,起暫時代償作用,但與此同時,相應的毛細血管(交通支遠端的毛細血管)缺血,時間一長會造成組織缺氧。肺內動靜脈交通支開放,可造成肺內分流,血液不能充分氧合,影響全身灌註血液的氧含量。

④血管運動異常。微血管呈自律性周期性運動,目的是更精細地調控組織的血液灌註。微動脈血管運動減弱時,其灌註的毛細血管內血流即失常。微動脈的自律運動的頻率,在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ級分支甚為相似,而振幅至Ⅲ級反更高,似乎是呈波浪式傳佈,這種口徑或微血流速度周期性變化,不超過每分12次,高血壓、糖尿病、紅斑狼瘡、吸煙、情緒緊張、針刺時可增加。麻醉、發熱等可減少。休克時血管運動減弱甚至消失,用山莨菪堿或甲基潑尼松龍可使其恢復甚至加強。

⑤微血管瘤及形態異常。眼結膜上的微血管瘤樣擴張(常伴有血管粗細不勻),常提示有微血管退行性變化。還可見微血管迂曲、扭絞,或僵直。在手指甲襞處可見微血管扭曲、纏繞、分叉,或呈菜花、鹿角樣等畸形。微血管瘤和血管迂曲處局部可出現渦流,微血管瘤的內皮細胞易受損傷而出血。

⑥微血管內皮細胞損傷。這不僅改變瞭血液成分與管壁間的關系,使白細胞、血小板、蛋白質成分粘貼微血管壁,引起微血流狀態改變,微血栓形成等;也破壞內皮細胞的功能,包括代謝功能。如肺血管內皮細胞損傷,使肺代謝功能障礙,很多在肺內生成、轉化、滅活的激素和介質就會發生改變,從而影響機體的功能。

⑦微血管的萎縮和消失。在血液停滯、出血、血供減少等情況下毛細血管內壓力明顯降低,血流減少。毛細血管和微靜脈可萎縮、吸收和消失。周圍實質細胞失去血供,可出現退行性變化和壞死。

微血管通透性的變化 血液中的晶性物質和脂溶性物質可從高濃度向低濃度方向彌散,大分子物質可通過胞飲作用運送,即毛細血管內皮細胞膜內陷,包圍住大分子物質,形成囊泡,並將其向血管外間隙運送。這是一種主動運轉,運送方向是雙向的,需要能量,運送量也少。另一種方式是通過內皮細胞間的間隙運送,尤其是在病理的情況下,內皮細胞間間隙能擴大,通透性增高,組胺、5-羥色胺、緩激肽的作用也可使間隙擴大,從而大分子物質容易通透,圍繞內皮細胞還有一層粘多糖物質組成的基底膜,具有加固和限制、調節物質交換的作用。基底膜破壞時通透性進一步加強(基底膜的存在是毛細血管成熟的標志,新生毛細管沒有基底膜)。滲出的血漿壓迫周圍組織影響物質交換和代謝,嚴重時可喪失大量血漿(如燒傷時)。滲出液體積聚於組織可形成水腫。腦水腫、肺水腫、喉頭水腫嚴重時可威脅生命。

有些臟器(如腦、胎盤等)對物質的通透有很強的限制能力形成所謂血腦屏障、血胎盤屏障、血液中的有害物質不易通過以保護中樞神經系統內環境的恒定或胎兒的安全。血腦屏障的物質基礎是血管內皮細胞間的緊密連接較多,且細胞外有星狀膠質細胞的“足”的包圍,使物質通透受限。病理情況下血腦、血胎盤屏障通透性增高,削弱這種保護能力。

微血流的異常 也有幾種情況

①紅細胞聚集。感染、代謝異常、外傷、燒傷、休克等情況下均可出現紅細胞聚集。紅細胞密集成團塊,輕、中度時為可逆的。目前認為紅細胞聚集與血管壁損傷、血流緩慢和血漿成分改變有關。紅細胞聚集可使微循環的阻力增加,加重缺氧和損傷內皮細胞,嚴重時使血管管腔變細,血流減慢,促使血栓形成。高脂血癥,血纖維蛋白增多時紅細胞易聚集。

②白細胞附壁。正常情況下,白細胞比紅細胞大而在血管軸心中流動。當紅細胞聚集時其團塊體積大於白細胞,故白細胞不能在軸心中流動而靠近血管壁形成貼壁或翻滾,也可穿出管壁。白細胞附壁也可影響微血流。每100μm長的微血管中,如果有6個白細胞即可使阻力增加。附壁的白細胞若破裂,也可釋放活性物質,對血管壁起收縮或損傷作用。

③血小板聚集和微小血栓形成。吸煙者、糖尿病患者、動脈粥樣硬化者血小板易被激活,故血小板易聚集,並能進而使凝血系統激活微血管內皮損傷時可粘附和聚集血小板,形成附壁血栓,附壁血栓自表面脫落後可在血流中形成大小不等的白色微小血栓,其中也混有部分白細胞,廣泛大量的微小血栓形成,使微循環血液中的血小板和纖維蛋白原明顯減少,纖溶系統活性增強,這往往是彌漫性血管內凝血(DIC) 的前奏。嚴重時可危及生命。已有證據表明血小板聚集與腦的一過性缺血及某種類型的心絞痛關系密切。

④血細胞變形性異常。正常情況下紅細胞可改變自身形狀通過比它直徑更小的毛細血管,紅細胞在病理情況下變形性降低(剛化),如血紅蛋白S病時有鐮狀紅細胞,遺傳性球形紅細胞癥,地中海貧血癥的裂口紅細胞,肝病引起的β脂蛋白癥的棘紅細胞,以及糖尿病時的紅細胞均不易變形,通過微血管時常阻塞於其中,在通過較其直徑小的毛細血管時可破裂而致溶血。白細胞的變形性雖不如紅細胞,但其變形性也可降低,在微血管分支處形成阻塞,影響紅細胞的流動。流行學調查認為,白細胞流變學變化可能是心血管病風險因子之一。在血管內驅動壓降低時,變形性差的白細胞可堵塞微血管造成永久性閉塞。心肌缺血後無再流現象與此可能有關。用介入性治療動脈阻塞後,白細胞堵塞可使微血管出現永久性阻塞,冠狀動脈介入性治療阻塞後如發生這種情況甚至可致死。

⑤全血或血漿粘滯性增高。因為血液在管道內中的流動與粘度成反比,當粘度增加時使血流減慢,流量減少,影響組織的灌註。臨床很多疾病如心臟疾患,血液疾病,某些腫瘤時可見到。

⑥血流減慢和停滯。可以是全身循環障礙的表現或局部因素所引起,多部位的血流減慢往往是全身循環障礙的結果,血流極度減慢可導致血流停滯,久之使血管內皮細胞壞死,血管閉鎖、吸收、組織壞死。