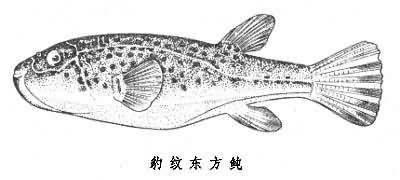

食河豚引起的中毒。魨形目(Tetraodontiformes)中有40多種魚含有河豚毒素。這類魚外形似豚,常在河口捕到,故江浙一帶稱之為“河豚”或“河魨”,其他各省還有不同俗名,如艇巴、蠟頭、街魚、乖魚、龜魚、氣泡魚等。此類魚上下頜成4個喙狀牙板(學名原意即為四牙),身體無鱗。中國的河豚中毒多由豹紋東方魨(Fugu pardalis)(見圖)及弓斑東方魨(F.ocellatus) 引起。

可引起人中毒的河豚毒素有河豚素(又稱河豚精、河豚戊糖)、河豚酸、河豚卵巢毒素、河豚肝臟毒素及其他衍生物。其中河豚卵巢毒素瞭解最多最早,毒性也最強,為小分子量、非蛋白質的神經毒素,其毒性比氰化鉀大1000餘倍。據報道說毒素0.5mg即能毒死一個體重70公斤的人。該毒素微溶於水,不溶於無水乙醇或其他有機溶劑,但易溶於稀醋酸中。對鹽穩定,將河豚用30%鹽醃制一個月,卵巢內仍含毒素。煮沸2小時,毒性可失去一半。100℃加熱4小時,115℃加熱3小時,120℃加熱20~60分鐘,200℃加熱10分鐘,毒素可全部破壞。

堿類可分解此毒素。河豚毒素中毒與箭毒中毒類似,可使神經末梢和中樞發生麻痹,首先是感覺神經,其次是運動神經,最後因呼吸中樞和血管運動中樞麻痹而死亡。

河豚魚的毒素主要在卵巢、肝臟,其次為腎、皮膚、眼、鰓和血液。個別種類的腸、精囊和肌肉亦有弱毒。毒素因季節亦異,春季(2~5月)為卵巢發育期,毒性最強;6~7月後,卵巢退化,毒性逐漸減弱。肝臟毒性亦以春季最強。

河豚毒素除在魨形目魚中存在外,尚在蠑螈、箭毒蛭、臺灣雲斑櫛蝦虎魚(Ctenogobius criniger)中發現。

河豚毒素很易吸收。攝入後,口周圍及舌很快出現麻木感,重癥病例可於30分鐘內死亡。毒素攝入後迅速分佈於腎、心、肝、腦、肺、腸和血液中。潛伏期一般為10分鐘至3小時。一般先在末梢(手指、口唇、舌)有麻木刺痛感,然後出現惡心、嘔吐、腹瀉;並有四肢無力、發冷;繼而出現神經麻痹。重者出現全身癱瘓。最後死於呼吸麻痹,心腎衰竭。潛伏期愈短,則癥狀愈重,死亡率愈高。

中毒後要及時催吐、洗胃及導瀉。靜脈補液以促進毒素排泄及維持水、電解質平衡。由於河豚毒素毒性很強,故一旦發現個別人中毒,即應及早將同批進食的其他人列為搶救對象。

據報道半胱氨酸可用為解毒藥,可試用靜脈滴註。還可用中藥鮮蘆根、鮮橄欖解毒。此外可作對癥治療。

河豚中毒多為誤食所致。有的人喜食河豚,又未將毒素除凈。一般居民很難做到安全食用,因此應禁止出售鮮河豚。因特殊情況需進行加工食用的河豚應在有條件的地方集中加工,加工廢物應妥善銷毀。不新鮮的河豚魚不能加工,因內臟中毒素可能侵入肌肉。經鹽醃、曬幹加工的魚肉,或制成的罐頭應證明無毒,方可出售。