佈設在水中,由於艦船碰撞或進入其作用範圍而起爆的水中武器。用於毀傷敵方艦船或阻礙其行動。具有隱蔽性好、威脅時間長、佈設簡便、掃除困難、用途廣、造價低廉等特點。

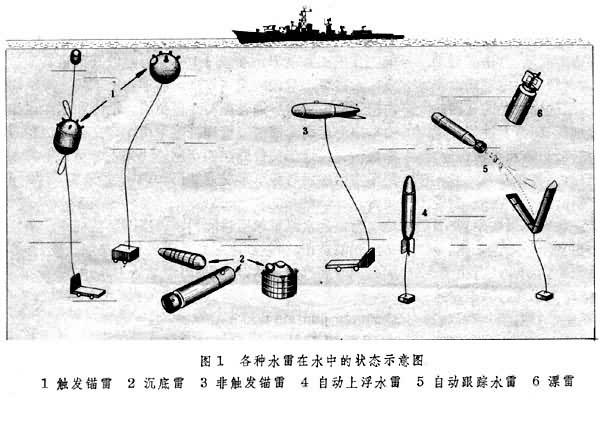

分類 按水中狀態欄分,有錨雷、沉底雷和漂雷(圖1)。錨雷由雷錨和雷索將雷體系留在水中一定深度。沉底雷佈設在水底。漂雷佈設在水面或水中一定深度,呈漂移狀態。按引信類型區分,有觸發水雷、非觸發水雷和控制水雷。觸發水雷,裝有觸發發引信,受到直接碰撞即行引爆,分電液觸發、慣性撞發、接電撞發水雷和觸線水雷(反潛水雷)等四種,多為錨雷和漂雷。非觸發水雷,裝有非觸發引信,不需直接碰撞,隻要作用范圍內物理場(磁、聲、水壓場等)的數值變化達一定量時即行引爆,多為沉底雷,也有錨雷。控制水雷,包括定時引信水雷和視發水雷。視發水雷當敵方艦船駛近時,由岸上、艦艇或飛機通過有線控制或無線遙控引爆。按裝藥量區分,有大型、中型和小型水雷。

圖1 各種水雷在水中的狀態示意圖

圖1 各種水雷在水中的狀態示意圖

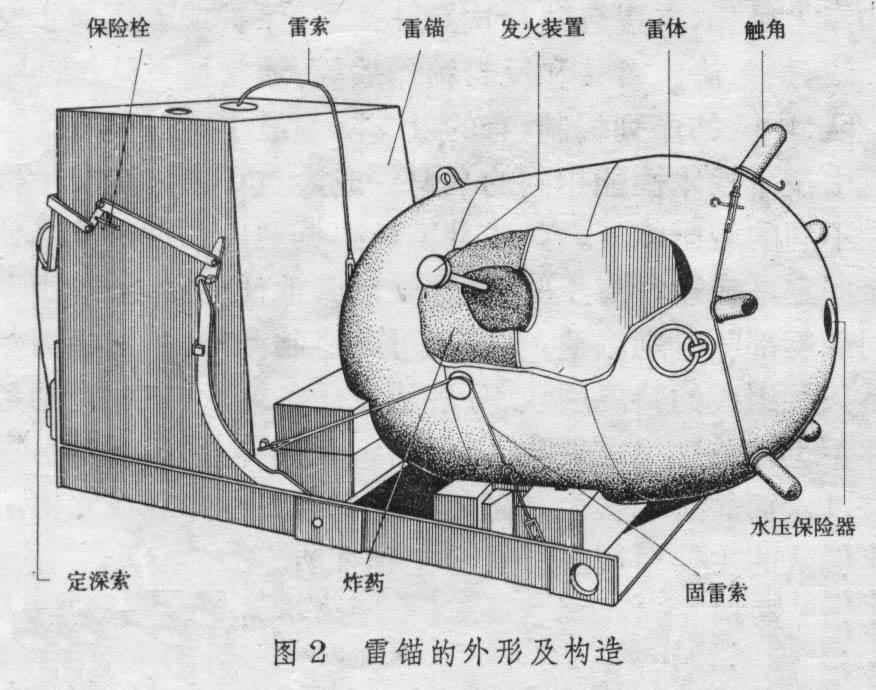

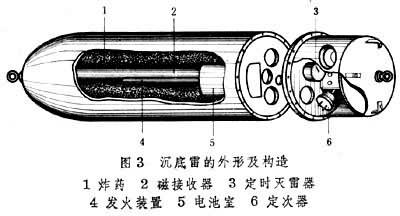

結構 錨雷由雷體、雷索和雷錨組成。雷體為一密封殼體,內裝炸藥和發火裝置,具有一定的正浮力。電液觸發錨雷的雷體外部有數個觸角,觸角內裝有由鋅杯、碳棒組成的電極和裝有電解液的玻璃管,雷體頂部裝有水壓保險器。平時,水壓保險器切斷觸角與發火裝置之間的電路,使水雷處於安全狀態。水雷入水後,在靜水壓作用下,水壓保險器接通電路,使水雷進入戰鬥狀態。雷錨用以安放雷體,入水後,雷體與雷錨分離,雷索由絡車放出,由自動定深機構控制使雷體停留在設定深度。當艦船碰撞水雷觸角時,觸角內的玻璃管破裂,電解液接觸電極,產生電流,起爆電雷管,使水雷爆炸(圖2)。沉底雷通常由雷體和儀器艙組成,具有較大的負浮力,佈設後沉於水底。磁感應沉底雷,雷體內裝有磁接收器、發火裝置和大量炸藥,儀器艙內裝有執行電路、輔助儀表和電源。當艦船駛近水雷時,磁接收器受艦船磁場作用,產生感應電流,執行電路接通爆炸電路,使水雷爆炸(圖3)。

圖2 雷錨的外型及構造

圖2 雷錨的外型及構造

圖3 沉底雷的外型及構造

圖3 沉底雷的外型及構造

簡史 中國在明嘉靖二十八年(1549)前,為打擊倭寇侵擾,首先發明和使用人工操縱的視發水雷“水底雷”。萬歷十八年(1590),制成以燃香為定時引信的漂雷“水底龍王砲”。萬歷二十七年(1599),王鳴鶴發明以絆索引爆的觸線沉底水雷“水底鳴雷”。天啟元年(1621),《武備志》記載瞭“水底龍王砲”改進為觸線漂雷。歐美在18世紀開始在海戰中使用水雷。1778年,美國在獨立戰爭中曾用小桶裝炸藥制成漂雷攻擊英國艦船,史稱“小桶戰爭”。19世紀中葉,俄國人Б.С.雅各比發明電液觸發錨雷。水雷在海戰中得到廣泛運用。據不完全統計,在第一次世界大戰中,佈設瞭約31萬枚水雷,炸沉、炸傷艦船近千艘。在第二次世界大戰中,佈設瞭約80萬枚水雷,炸沉、炸傷艦船2700餘艘。戰後,水雷有瞭進一步發展。在朝鮮戰爭、越南戰爭、中東戰爭中都使用瞭水雷。

現代水雷采用瞭高能炸藥,改進瞭雷體結構,擴大瞭使用水域。采用瞭新型電子元器件,提高瞭區分目標、抗掃和抗幹擾的邏輯鑒別功能,改進瞭利用磁場、聲場和水壓場的引信功能。出現瞭裝有動力裝置的自動上浮水雷和自動跟蹤水雷。有些國傢正在研制利用重力場、宇宙線場、熱場等物理場的引信的新型水雷和采用微型計算機控制的智能水雷。