毛澤東1938年5月26日~6月3日在延安抗日戰爭研究會上的講演。同年7月在延安《解放》週刊上發表。後有中文和英文單行本在國內外廣泛發行。1952年4月收入《毛澤東選集》第2卷。

中國抗日戰爭爆發前,中國國民黨黨內的一些人,就認為中國武器不如人,“戰必敗”。抗戰開始後,他們又散佈“再戰必亡”的亡國論調。在中國共產黨內,也有人存在著輕視遊擊戰爭,幻想依靠國民黨的“正規戰”速決取勝的錯誤思想。為瞭批判亡國論和速勝論,闡明中國國共產黨指導抗日戰爭的正確主張,動員全國人民堅持抗戰,為爭取最後勝利而奮鬥,毛澤東根據抗戰10個月來的經驗撰寫瞭此書。(見彩圖)

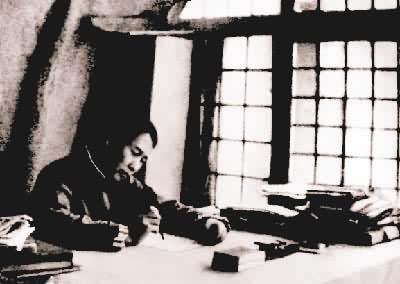

毛澤東在延安窯洞中撰寫《論持久戰》(1938)

毛澤東在延安窯洞中撰寫《論持久戰》(1938)

全文共寫瞭120段,21個問題。前9個問題,主要論述為什麼是持久戰,為什麼最後勝利是中國的;後12個問題,主要闡明怎樣進行持久戰和怎樣爭取最後勝利。通篇充滿唯物辯證法思想,邏輯嚴密,內容豐富。文章深刻地闡明瞭中日戰爭所處的時代特點,分析瞭敵對雙方相互矛盾的基本因素及其在戰爭中的演變趨勢,揭示瞭抗日戰爭是持久戰,最後勝利屬於中國的客觀規律;預測到抗日戰爭將經歷戰略防禦、戰略相持和戰略反攻三個階段,而犬牙交錯將成為這場戰爭的特殊形態;還指出爭取中國抗日戰爭勝利與爭取世界和平的關系。

這部著作精辟地闡述瞭人民戰爭思想。作者指出,“戰爭的偉力之最深厚的根源,存在於民眾之中”,“兵民是勝利之本”。戰爭的勝負不僅決定於客觀條件,而且決定於主觀努力。人是戰爭勝負的決定因素,武器是重要因素,革新軍制,離不瞭現代化的技術條件。作者強調,戰爭一刻也不能離開政治。要把中國的最後勝利變為現實,必須進行普遍而深入的政治動員,務使全國軍民瞭解抗日戰爭所要達到的政治目的,方能充分發揮人民群眾的自覺能動性,造成抗日熱潮,贏得戰爭的勝利。

文章系統地闡明瞭抗日戰爭的戰略戰術原則和戰爭指揮藝術。作者指出,兩軍相殺的戰爭,其根本目的是“保存自己,消滅敵人”。為達此目的,抗日戰爭的一般戰略方針應是持久戰;具體的戰略方針是:第一、二階段應在戰略上實行內線持久的防禦戰,戰役戰鬥上實行外線速決的進攻戰;第三階段應是戰略反攻戰。八路軍應實行“基本的是遊擊戰,但不放松有利條件下的運動戰”的方針。就全國和抗日戰爭全過程來說,運動戰是主要的,其次是遊擊戰,陣地戰一般不會成為主要作戰形式。作者強調,要提倡並努力實行一切有利條件下的殲滅戰,以達戰略上消耗敵人之目的。在戰爭指導上,要註意主動性、靈活性和計劃性;盡可能乘敵之隙,而少授敵以可乘之隙;執行有利的決戰,避免不利的決戰。

《論持久戰》是毛澤東運用辯證唯物主義和歷史唯物主義解決戰爭問題的一個典范。抗日戰爭的歷史進程和最後勝利,證實瞭毛澤東對抗日戰爭的科學論斷和預測是完全正確的。