中國人民志願軍和朝鮮人民軍第一線部隊依託陣地,在全線分別對以美國為首的“聯合國軍”營以下陣地實施的進攻戰。

1952年秋,中國人民志願軍和朝鮮人民軍以坑道為骨幹的防禦體系已基本完成,陣地更加鞏固;反“絞殺戰”(見鋼鐵運輸線)已經取得勝利,前線物資的供應已有很大改善;炮兵和裝甲兵得到加強,可以同時在若幹地段上集中優勢炮火支援步兵作戰;同時,部隊經過1951年秋季以來個別性戰術反擊作戰,初步積累瞭對現代化裝備的軍隊實施陣地進進攻作戰的經驗。這一切為舉行全線性戰術反擊準備瞭條件。志願軍為瞭殲滅“聯合國軍”有生力量,破壞其可能的進攻,決定從9月18日開始,第一線各軍按照統一計劃各自選定目標,對“聯合國軍”班、排、連支撐點及個別營的防禦陣地實施進攻,求得當晚完成攻殲任務。在作戰指導上,強調準備好瞭再打,組織密切的步炮協同,加強對空防禦,大膽使用坦克配合步兵作戰,並作好抗擊敵軍連續反撲的準備。

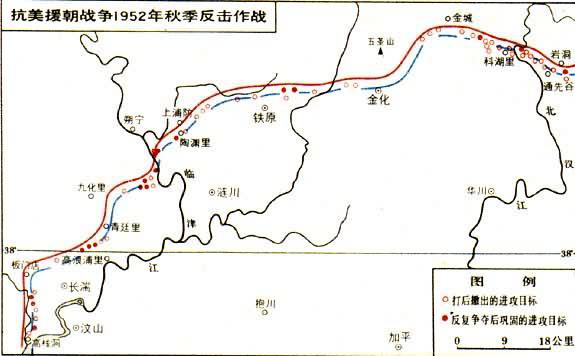

抗美援朝戰爭1952年秋季反擊作戰

抗美援朝戰爭1952年秋季反擊作戰

此次作戰,分兩個階段。第一階段,從9月18日~10月5日,在志願軍首長統一計劃下,各軍根據準備情況,不等齊地陸續發起進攻;第二階段從10月6~31日,在志願軍首長統一號令下,各軍同時發起進攻。在這44天的作戰中,志願軍向57個目標進攻74次,打退敵軍排至團的兵力反撲400餘次,鞏固占領的陣地17個,殲敵2.5萬餘人。

中國人民志願軍在坦克配合下突入“聯合國軍”陣地

中國人民志願軍在坦克配合下突入“聯合國軍”陣地

朝鮮人民軍為配合志願軍作戰,在東線也發起瞭戰術性反擊。

此次作戰,志願軍對進攻的目標,集中優勢的兵力和火力,采取突然動作,給以殲滅性打擊。對攻克的陣地,可能固守的則固守,不能固守的則主動放棄,以保持主動。在此原則下,根據不同的情況,采取不同的作戰方式:①“快打、快撤、抓一把”,即達成攻殲任務後迅速撤回;②“拉鋸式的反復爭奪”,即第一梯隊完成攻殲任務後迅即撤回,第二梯隊乘對方重占陣地立足未穩時,再次反擊,反復殺傷對方有生力量;③“攻克固守,打敵反撲”,即利用對方失去陣地必然要反撲的特點,依托已占陣地,乘對方脫離工事反撲時,以突然而猛烈的火力,特別是炮兵火力,予以大量殺傷,鞏固已占陣地,這種打法被形象地稱為“引肉上砧”。

這種依托陣地的戰術性反擊,早在1951年9月便已個別地開始,而在這次反擊作戰中則表現為更有組織和更帶全線性。這種戰法,用較小的代價,取得瞭較大的戰果,可以積小勝為大勝,使美國獨霸世界的野心與兵力不足之間的矛盾更加尖銳。毛澤東在1952年10月24日給志願軍的賀電中指出:“此種作戰方法,繼續實行下去,必能制敵死命,必能迫使敵人采取妥協辦法結束朝鮮戰爭。”