中國楚漢戰爭中,漢將韓信開闢北方戰場,在井陘口(今河北井陘東)一帶對趙軍的一次出奇制勝的進攻作戰。

彭城之戰後,漢軍失利,諸侯皆背棄劉邦。佔據趙、代稱王的趙歇、陳餘也與劉邦絕交。韓信破魏(見韓信破魏之戰)後,自請率軍北攻燕、趙,東擊齊,南絕楚糧道,對楚軍實施翼側迂回。經劉邦同意,韓信於漢王二年(西元前205)閏九月破代,次月(三年十月)揮軍擊趙。趙歇、陳餘聞訊,以號稱20萬大軍於井陘口防守。

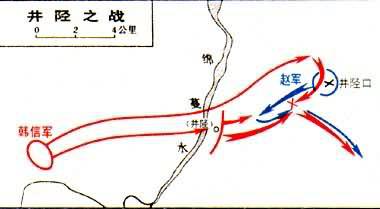

<井陘口是太行隘口之一,趙軍據守,以逸待勞,處於優勢和主動地位。漢軍僅有數萬兵力,又千裡行軍,將士疲乏,處於劣勢和被動地位。陳馀的謀士李左車分析,井陘道路狹窄,車不能並進,騎不能成列,漢軍糧秣必在後面,請率兵3萬,從小路截斷漢軍糧道,使漢軍進不能戰,退不能還,荒野無糧,不出十天必敗。陳馀則認為韓信兵少,千裡來襲,疲憊不堪,理當正面迎擊。韓信探知陳馀拒納李左車建議,即揮軍前進,在距井陘口30裡處紮營。夜半,傳令發兵,先選輕騎2000,每人手持赤旗,從小路依山隱蔽,待機行動。韓信鑒於敵強己弱,所領士卒多未經訓練,乃一反常規,派兵萬人為前鋒,背綿蔓水(今綿河)列陣,置軍於絕地。趙軍見狀,以為韓信不知兵事。天明,韓信建大將旗鼓,率主力向井陘口進發,趙軍出壁壘迎擊。激戰多時,韓信佯敗,棄旗鼓奔向背水陣。趙軍中計,全力出擊,爭奪旗鼓,追逐漢軍。背水為陣的漢軍拚死抵抗,依山隱蔽的2000名漢軍騎兵乘虛馳入趙軍壁壘,樹起2000面赤旗。趙軍進攻不能獲勝,正欲退軍,望見壁上漢軍赤旗,驚皇潰散。漢軍乘勢兩面夾攻,殲滅趙軍,追斬陳馀於泜水(今槐河)上。趙歇逃回信都(今河北邢臺),不久被俘。戰後,韓信鎮撫趙地,招降燕人,南與成皋(今河南滎陽汜水鎮)戰場漢軍互相呼應,對楚軍側後形成極大威脅(見成皋之戰)。

井陘之戰

井陘之戰

在此戰中,韓信深入險地,背水設陣,一舉殲滅趙軍,成為中國古代戰爭史上靈活用兵、以少勝多的著名戰例。