專門用於對地面、水面目標實施轟炸的飛機。它具有突擊力強、航程遠等特點,是航空兵實施空中突擊的主要機種。按載彈量分為重型轟炸機(10噸以上)、中型轟炸機(5~10噸)和輕型轟炸機(3~5噸);按航程分為遠端轟炸機(8000公裡以上)、中程轟炸機(3000~8000公裡)和近程轟炸機(3000公裡以下);按遂行任務的範圍分為戰略轟炸機和戰術轟炸機。從20世紀50年代中期起,各國已不再研製戰術轟炸機,以殲擊轟炸機取代。

簡史 1915年,俄國軍隊首先裝備瞭轟炸機。隨後,法、英、德等國軍隊也相繼裝備瞭轟炸機。第一次世界大戰期間,轟炸機多裝有2~4臺活塞式發動機,載彈量達2000千克,航程達500~1000公裡,速度達180公裡/小時。第二次世界大戰期間,英、美、蘇、德等國研制出一些新型轟炸機,較著名的有美國的B-29,英國的“蘭加斯特”等。大戰末期,轟炸機的載彈量達9000千克,航程達7500公裡,速度達600公裡/小時。有的轟炸機裝有雷達轟炸瞄準具。戰爭結束前,德國研制出Ar234B-2噴氣式轟炸機。戰後,美、蘇、英等國也相繼研制出噴氣式轟炸機,亞音速的有美國的B-52、蘇聯的米亞-4、英國的“火神”(圖1)等;超音速的有美國的B-58、蘇聯的圖-22、法國的“幻影”Ⅳ(圖2)等。60年代末,可變後掠翼超音速轟炸機問世,其中有美國的FB-111、B-1(圖3)和蘇聯的圖-22M(“逆火”,亦稱圖-26)(見彩圖)等。新型轟炸機主要用於戰略轟炸,其特點是:①具有低空高速突防能力;②裝有先進的火力控制系統,可保障全天候精確地實施轟炸;③能攜帶巡航導彈或其他空地、空艦導彈,可在敵防空火力圈外實施突擊。中國的航空兵部隊,於60年代初開始裝備國產噴氣式轟炸機。

圖1 英國“火神”轟炸機外形圖

圖1 英國“火神”轟炸機外形圖

圖2 法國“幻影”Ⅳ轟炸機

圖2 法國“幻影”Ⅳ轟炸機

圖3 美國B-1轟炸機

圖3 美國B-1轟炸機

蘇聯圖-22M轟炸機

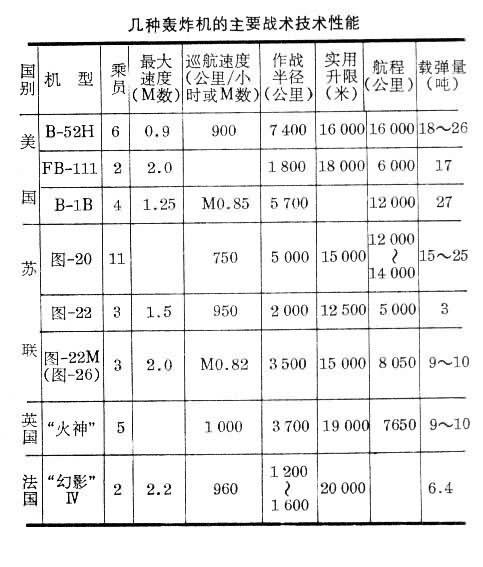

幾種轟炸機的主要戰術技術性能

蘇聯圖-22M轟炸機

幾種轟炸機的主要戰術技術性能

展望 今後的轟炸機將改進電子對抗設備,廣泛采用“隱身”技術,並裝備空空導彈,以提高突防能力和生存能力;改進火力控制系統,提高轟炸精度;更廣泛地作為巡航導彈的載機。