東漢地方行政區劃制度。東漢制度,郡、王國、屬國同為一級地方行政區劃。王國承西漢之制,為皇子封地,由相治理,相之地位同郡太守。諸侯王不治民,唯衣食部租而已。屬國初置於西漢武帝元狩二年(前121),是邊郡管轄下的一種特殊行政區,專為安置少數民族而設。至東漢安帝時,遂以屬國為相當郡一級的行政區劃,由某些邊郡分離遠縣置之,領域比郡為小,冠以本郡名,如蜀郡屬國乃分蜀郡西部四縣而置。屬國轄境多為少數民族聚居地,其行政長官為都尉,“治民比郡”。

東漢郡國的設置比較穩定,郡國的名目和領域的變動幅度較小。《續漢書·郡國志》所載一百零五個郡國可作為東漢一代行政區劃的代表。此一百零五個郡國乃從西漢平帝元始二年(公元2)的一百零三個郡國發展、演化而來,其變化過程大略如下:

“東平王印”封泥

“東平王印”封泥

“濟陰太守章”封泥

“濟陰太守章”封泥

光武帝建武十三年(公元37)並省西漢王國十:以廣平屬巨鹿,真定屬常山,河間屬信都,城陽屬瑯邪,泗水屬廣陵,淄川、高密、膠東屬北海,六安屬廬江,廣陽屬上谷。

明帝永平十二年(公元69),益州徼外哀牢內屬,以其地置哀牢、博南二縣,並割益州西部都尉所領六縣合為永昌郡。

章帝元和元年(公元84)分東平國三縣置任城國。

和帝永元二年(公元90)分泰山置濟北國,分樂成(本西漢之信都)、涿郡、勃海復置河間國,永元八年復置廣陽郡。安帝命屬國別領比郡者六:廣漢屬國、蜀郡屬國、犍為屬國、張掖屬國、張掖居延屬國、遼東屬國。順帝永建四年(129),分會稽置吳郡。

綜上所述,由西漢一百零三郡國省十,置十二,成為一百零五個。

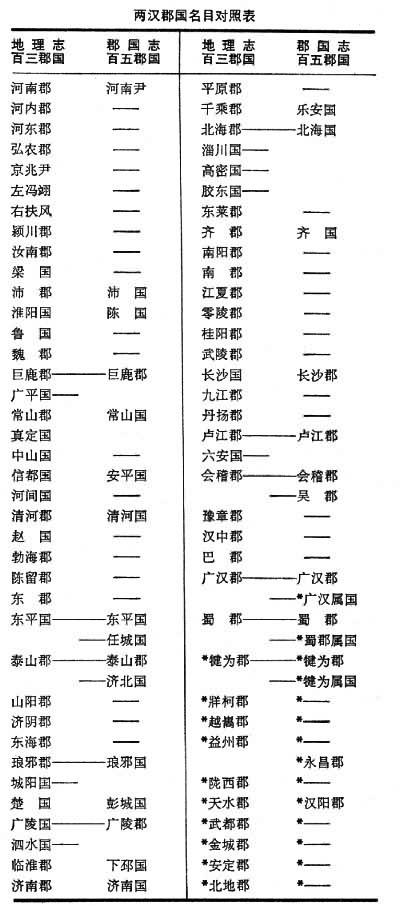

兩漢郡國名目的對照及並省關系如下表(郡國名沿而未革者以──表示,標有*號者為邊郡)。

兩漢郡國名目對照表 兩漢郡國名目對照表 續表

兩漢郡國名目對照表 續表

《郡國志》河南尹下本註曰:“永和五年戶二十萬八千四百八十六……”,據此,一般認為一百零五郡國是順帝永和五年(140)的行政區劃。但是一百零五郡國中未有阜陵國,而該王國基本上與東漢王朝相終始,唯於沖帝、質帝之交暫絕,清代學者錢大昕因此以為《郡國志》乃據沖、質之交的簿籍而作。兩種見解不一,迄無定論。

桓、靈以後,郡國又稍有增置,名稱亦有更改。據《後漢書》載,桓、靈二朝共增三郡:桓帝建和元年(147)復置阜陵國,延熹元年(158)分中山置博陵郡,靈帝時復分蜀郡北部為汶山郡。另有南安郡,據《晉書·地理志》及《元和郡縣志》載,亦靈帝時分漢陽置,《郡國志》劉昭註引《秦州記》則雲置於靈帝中平五年(188)。

及至獻帝即位,天下已經大亂,朝政操於權臣之手,朝廷不能號令全國,分裂割據現象日益嚴重,各地不少州牧、太守自行置郡,而且旋置旋廢,時分時合。因此,這一時期郡國增廢情況十分復雜,各種史籍記載出入很大,經過綜合考訂,條理如下:

中央地區:興平元年(194),分安定、扶風置新平郡;建安年間,曹操執政,陸續增置城陽、利城、東莞、長廣、譙郡、樂陵、章武、樂平、新興、漢興、西平、西郡、廣魏、南鄉、襄陽、臨江(後改宜都)、弋陽等十餘郡;省上郡、朔方、五原、雲中、定襄五郡。

割據地區:孫策據江東,於興平元年分豫章置廬陵郡;孫權(見吳大帝孫權)繼立,於建安十三年(208)分丹揚置新都郡;十五年又分豫章置鄱陽郡,二十三年分合浦置高涼郡,不知何年分廬江置蘄春郡(據《吳書》,當在建安十八年以前),遼東太守公孫度分樂浪置帶方郡;荊州牧劉表分南陽置章陵郡,益州牧劉璋與劉備(見漢昭烈帝劉備相繼分置江陽(分犍為)、巴西、巴東、涪陵(分巴郡)、梓潼(分廣漢)、巖渠等郡。

這一時期,王國仍有所置廢,屬國亦有升為郡者,但於增損無關。旋置旋廢之郡亦不計入,故至建安二十五年曹魏代漢以前,東漢全境郡國總數由靈帝末年的一百零九增至一百二十餘,郡境則相對縮小,至有僅領二三縣者 。而且,因羌胡騷擾,省上郡、朔方等五郡,版圖反而比東漢初年略小。