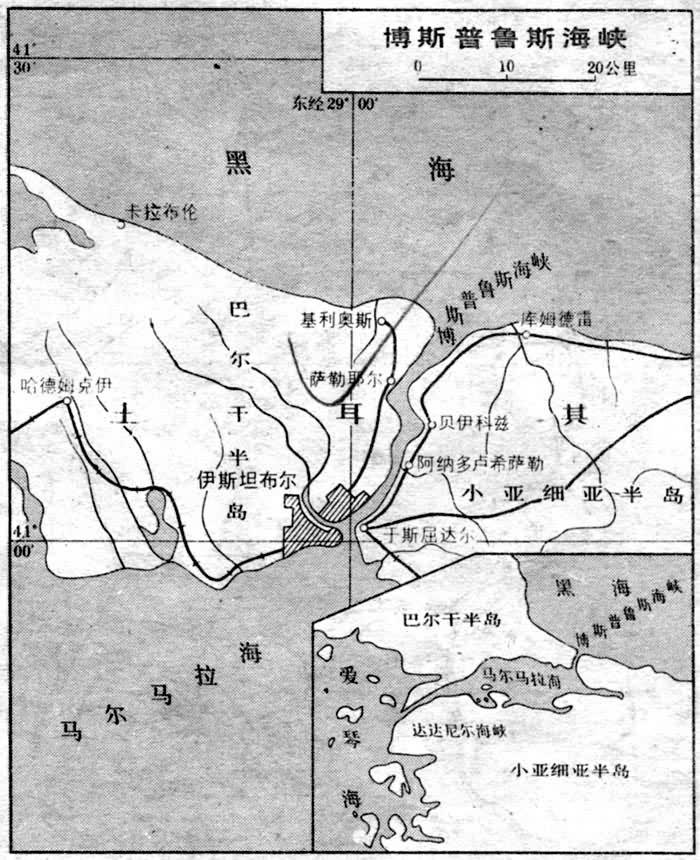

巴爾幹半島東南端與小亞細亞半島西北端之間、溝通黑海和馬爾馬拉海的水道。位於土耳其西北部。為歐、亞兩洲分界線之一段。東北—西南走向。長約30公裡,寬750~3700米,水深27.5~124米。兩岸高峻陡峭,橫渡困難。最窄處的魯梅利希薩勒和阿納多盧希薩勒為設防重點。伊斯坦佈爾市位於海峽南口兩岸,跨越歐、亞兩洲。西岸金角灣是天然良港,東岸於斯屈達爾為伊斯坦佈爾市一個區,建有海軍基地。1973年,在此建成懸吊式公路橋,長1560米,橋面高出海面64米,從此溝通瞭海海陜兩岸的陸上交通。地中海型氣候。平均氣溫:1月0~5℃,7月20~25℃。年降水量600~800毫米。多偏北風。6~11月多霧。峽內海水交流現象明顯。表流,由黑海流向地中海,流速達4.3節,鹽度18‰;底流,由地中海流向黑海,流速約2節,鹽度38‰。時有旋流、逆流,影響航行。博斯普魯斯海峽與達達尼爾海峽共為黑海與地中海之間的紐帶,蘇聯黑海艦隊通往大西洋、印度洋之咽喉要道,戰略地位重要。自15世紀中葉起,海峽為奧斯曼帝國領地。17~18世紀上半葉,沙皇俄國為取得黑海出海口,與土耳其多次發生戰爭。1774年,俄國根據《庫楚克·凱那其和約》取得商船在海峽自由航行的權利。1833年俄國黑海艦隊進入海峽。此後,海峽成為英、法、俄、奧、普等國爭奪的對象。1923年《洛桑公約》規定,海峽地區實行非軍事化並對各國船隻開放。1936年《蒙特勒公約》恢復瞭土耳其對海峽的主權。

博斯普魯斯海峽

博斯普魯斯海峽