葉門民主人民共和國(簡稱民主葉門),原名南阿拉伯聯邦,1967年11月30日宣佈獨立時改名為南也門人民共和國,1970年11月改用現名。位於阿拉伯半島南端,西和西北與阿拉伯葉門接壤,北與沙烏地阿拉伯交界,東與阿曼為鄰,西南扼曼德海峽。面積336869平方公裡。人口216萬(1985)。居民絕大多數是阿拉伯人,信奉伊斯蘭教,其中多數屬遜尼派。官方語言為阿拉伯語,通用英語。首都亞丁。(見彩圖)

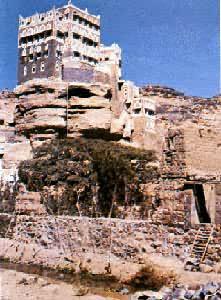

阿拉伯也門共和國傳統風格的建築物

阿拉伯也門共和國傳統風格的建築物

歷史上民主也門和阿拉伯也門是一個整體(見阿拉伯也門共和國歷史)。1538年土耳其人占領亞丁。1802年英國東印度公司與亞丁的統治者拉赫傑蘇丹簽定瞭第一個貿易條約。1839年英國出動軍艦強占亞丁港,亞丁遂成為英國殖民地。爾後英國又迫使亞丁附近20多個蘇丹國、酋長國簽訂瞭保護條約,組成“亞丁保護地”(分東、西兩部分)。1904年英國與統治薩那的宗主國──土耳其簽訂條約,規定從丕林島向東劃一條疆界,從此也門人為地形成南、北兩部分。1934年2月英國迫使也門簽訂和平友好條約,劃也門南部為英國保護地。

從19世紀30年代末至20世紀50年代初,英國殖民當局對也門南部各酋長國、蘇丹國采取分而治之的政策。其後則采取策劃成立偽聯邦、假獨立的手法,企圖達到長期霸占目的。1959年2月英國把亞丁保護地的6個蘇丹國、酋長國組成“南阿拉伯酋長國聯邦”。過瞭3年左右,英國又把另外5個蘇丹國、酋長國拉入“聯邦”,並改名為“南阿拉伯聯邦”。至1963年3月,“聯邦”成員共有14個。1957年英國把它在中東地區的軍事中心從地中海轉移到阿拉伯半島,司令部設在亞丁。也門南部人民為反抗英國殖民者、爭取民族獨立進行瞭長期鬥爭。1963年10月14日,民族陣線(簡稱“民陣”,見也門社會黨)領導人民在拉德凡山區發動反英武裝鬥爭,經過4年的艱苦鬥爭,終於將英國殖民者趕走,於1967年11月贏得瞭民族獨立。

也門北、南兩部分在各自建立共和國後的一段時間內,關系有些緊張。1972年9月雙方邊境發生武裝沖突,同年底在阿拉伯國傢聯盟調解下簽署瞭統一協議,雙方關系有所改善。1974年阿拉伯也門指揮委員會主席易卜拉欣·穆罕默德·哈姆迪執政後,兩國關系進一步改善。1978年6月24日阿拉伯也門總統艾哈邁德·侯賽因·加什米被暗殺,宣佈與民主也門斷交。1979年2月雙方又發生邊界武裝沖突。同年3月雙方在科威特發表聯合公報,重申遵守1972年統一協議。1981年11月兩國元首組成“也門最高委員會”,負責監督執行統一計劃和步驟。1983年8月民主也門最高人民委員會主席阿裡·納賽爾·穆罕默德和阿拉伯也門總統阿裡·阿卜杜拉·薩利赫在薩那舉行最高委員會第一次會議,討論瞭南北統一事務,決定雙方公民可憑身份證自由來往。

獨立後,民主也門人民在“民陣”領導下繼續完成民族民主革命階段的任務。1969年6月22日,“民陣”內部的一派發動“糾正運動”,推翻首任總統卡坦·穆罕默德·沙比,成立以薩利姆·魯巴伊·阿裡為主席的總統委員會。同年11月頒佈國有化法令,把36傢外國銀行、保險公司、輪船公司、石油銷售公司等收歸國有。1970年11月頒佈第一部憲法。同年頒佈瞭土改法,將蘇丹、酋長、封建主的土地分給農民。此後又建立瞭農業合作社和漁業合作社。1971年起,開始實行計劃經濟。

1978年6月26日,魯巴伊被殺,成立以總理阿裡·納賽爾·穆罕默德為首的總統委員會。同年10月修改憲法,取消總統委員會,12月成立瞭以阿卜杜勒·法塔赫·伊斯梅爾為主席的最高人民委員會主席團。1980年4月伊斯梅爾辭職,阿裡·納賽爾·穆罕默德擔任主席兼總理。1986年1月發生政變,海達爾·阿佈·巴克爾·阿塔斯任最高人民委員會主席團主席。

近年來,民主也門的民族經濟有所發展,人民生活水平有所提高。1984年國民生產總值約13.3億美元,人均收入約324美元。

至1985年,民主也門已同81個國傢建立瞭外交關系。1968年1月31日與中國建交。1979年10月,與蘇聯簽訂瞭為期20年的《友好合作條約》。