多哥共和國位於非洲西部,東鄰貝寧,西鄰加納,北接伯基納法索,南臨幾內亞灣,面積5.6萬平方公裡。人口300萬(1985),南部的埃維人是全國最大的部族,中部主要有阿克波索人和阿克佈人,北部有卡佈雷人。居民多信奉拜物教。官方語言為法語。首都洛美。多哥一詞,意為水邊或湖濱。

早期歷史 史前就有人類在多哥生息繁衍。葡萄牙人到達前夕,多哥境內分佈著許多獨立的部族。大多數居民以務農為本本,在輪作、施肥和水土保持等方面已有豐富經驗。手工業主要是鐵的冶煉和制作、紡織、制陶以及雕刻等。傢畜飼養和漁獵也是經濟生活中不可或缺的部分。境內及其同毗鄰地區已有貿易往來。

歐洲列強的入侵 15世紀70年代,葡萄牙人侵入多哥沿海地區,開始奴隸貿易。隨後荷蘭、英國和法國也加入瞭販賣奴隸的行列。17世紀末,多哥、達荷美(即貝寧)和尼日利亞西部的沿海已成為奴隸輸出的主要地區,因而被稱作奴隸海岸。18世紀,奴隸貿易的浪潮席卷多哥全境。長達幾個世紀的奴隸貿易,嚴重破壞瞭多哥生產力的發展。在奴隸貿易時期,埃維人和約魯巴人已從鄰國移入多哥。18世紀末,多哥境內出現瞭有科托科利人、蒂奧科西人和阿賈埃維人組成的國傢,以及古因人國傢和阿特尚人國傢。

從19世紀80年代起,德國、英國和法國在多哥展開瞭激烈爭奪。1884年7月,德國西非事務代理人G.納赫蒂加爾與多哥沿海一些酋長簽訂條約,沿海地區成為德國保護地,稱多哥蘭。之後,德國利用英、法各自致力於侵占黃金海岸和達荷美的時機,繼續向北擴張,占領瞭內地大片領土,並於1899年11月和1904年6月分別與法國、英國劃定瞭多哥與鄰國的疆界。多哥淪為德國殖民地。第一次世界大戰期間,英法對德作戰。1914年8月,英國和法國分別占領多哥的西部和東部。1919年7月,英法重新瓜分多哥。英屬多哥包括沿西部邊界的咖啡和可可產區,以及多哥西北端。其餘部分,包括全部海岸和港口,為法屬多哥。1922年7月,國際聯盟批準英法對多哥的委任統治。1946年12月,聯合國決定多哥由英法托管。英托管區為原英屬多哥,在行政上屬黃金海岸殖民地。法托管區為原法屬多哥,在行政上為單獨的海外屬地。

民族解放運動和多哥獨立 早在19世紀末,德國的擴張遭到多哥人民的反抗。僅1897~1901年,多哥各族人民就舉行瞭數十次起義,以孔孔巴和卡佈雷地區的起義聲勢最大。第二次世界大戰後,多哥人民要求結束托管、實現獨立的鬥爭迅速展開。1951年法托管區人民掀起瞭大規模的反殖民主義鬥爭。1956年在法托管區首府洛美爆發瞭反法示威。N.格魯尼茨基領導的多哥進步黨、S.奧林匹歐領導的多哥統一委員會,以及北方酋長與人民聯盟等組織也積極活動。1956年8月30日,法國被迫宣佈法托管區為自治共和國。1957年,西部多哥同加納合並。1958年4月,多哥在聯合國監督下舉行選舉,組成以奧林匹歐為首的政府;9月,奧林匹歐政府就獨立問題同法國舉行談判。1960年4月27日,多哥宣佈獨立,定國名為多哥共和國。(見彩圖)

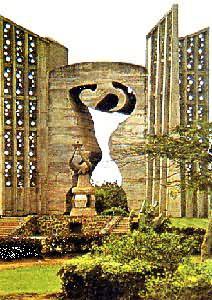

多哥獨立紀念碑

多哥獨立紀念碑

獨立後的多哥 1961年4月,奧林匹歐當選總統,並宣佈不參加法蘭西共同體。1962年1月,政府宣佈取消一切反對黨。1963年1月13日多哥發生軍事政變,奧林匹歐被暗殺。各反對黨同多哥統一委員會聯合組成臨時政府,格魯尼茨基出任總統。同年5月,舉行總統和國民議會選舉,並批準新憲法。北方酋長與人民聯盟同多哥進步黨聯合組成的多哥人民民主聯盟在選舉中獲勝,格魯尼茨基當選為總統。

1967年1月13日,多哥武裝部隊在參謀長E.G.埃亞德馬指揮下發動政變,罷免格魯尼茨基,解散議會,廢除憲法,組成民族和睦委員會,埃亞德馬任總統。新政府宣佈解散政黨。1969年,建立全國唯一政黨多哥人民聯盟,由埃亞德馬任主席。1972年1月,舉行公民投票,選舉埃亞德馬為總統。1977年10月,政府粉碎瞭反埃亞德馬的陰謀。1979年12月30日,多哥舉行議會和總統選舉,埃亞德馬再度當選總統。

多哥對外執行中立和不結盟政策,主張在平等互利、尊重主權和領土完整的基礎上同各國發展友好關系,加強非洲團結,維持世界和平。迄1982年,多哥已同50多個國傢建立瞭外交關系。1972年9月,中國和多哥正式建交。

多哥獨立後經濟有瞭發展。埃亞德馬執政以來,強調發展民族經濟,在發展農業的基礎上,鼓勵民族工商業的發展,同時逐步擴大同外資的合作。