非洲東南部內陸國傢。鄰莫三比克和南非。面積17363平方公裡。人口64.9萬(1984)。共分6個行政區,首都姆巴班。

自然條件 地處南非高原東南邊緣,地勢自西向東逐級低降,形成3個高原面。西部高草原是德拉肯斯陡崖的一部分,由一系列花崗巖和石英巖山地組成,海拔1050~1200米,石棉、鐵、錫和金儲量豐富;植被以矮小粗糙的草類為主,是冬季放牧綿羊的好牧場,但不適於放牧牛群;;土層瘠薄,一般不宜農耕,種有大面積松樹和桉樹。中部中草原是波狀起伏的丘陵,海拔550~600米,植被以高草和灌叢稀樹草原為主,可放養牛群。東部低草原海拔150~300米,地勢平坦,略有起伏,偶散有孤丘,煤儲量豐富;植被為闊葉稀樹草原和灌叢草原,利於放牧;在灌溉條件下,農作物生長良好。東部邊界盧邦博山脈,海拔450~825米,自然景觀與中草原相似。全境屬亞熱帶氣候,最熱月(1~2月)溫度為15~20℃,最冷月(6月)為6~19℃。年降水量地區差異較大,高草原800~1800毫米,中草原600~700毫米,低草原400~700毫米。雨量季節分配懸殊,夏雨冬幹,最幹旱的6月僅20毫米,最濕潤的1月達254毫米。河網較密集,主要河流有因科馬蒂河和烏蘇圖河,兼灌溉和發電之利。

居民和發展簡史 全國人口密度平均每平方公裡37人。一半人口集中分佈在中草原,尤集中於曼齊尼及其周圍農村,平均每平方公裡高達200人以上。居民中90%為班圖語系的斯威士人,6%為祖魯人和聰加人,2%為歐洲人。60%居民信奉基督教,餘信奉原始宗教。民間通用祖魯語,官方語言為英語。19世紀中葉起,成為英、荷殖民者的爭奪對象。1907年淪為英國“保護地”,1968年9月6日宣告獨立,名斯威士蘭王國。是英聯邦和南非關稅同盟的成員國。

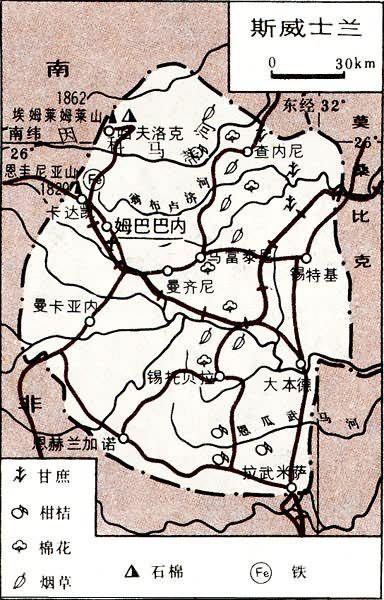

經濟地理 經濟以農業為主,農業人口占總人口70%以上,農業產值占國內生產總值20%,農產品占出口總值60%。全國耕地面積18.9萬公頃,約占土地總面積11%,主要分佈在中草原和低草原地帶。糧食作物以自給性小農生產為主,主要種植玉米,其面積占小農耕地總面積78%,其餘有稻谷、高粱、小麥等。經濟作物以商品性農場生產為主,大部分集中在土地肥沃地區,由白人移民經營,采用現化代技術和管理方法,廣泛使用農業機械、化肥和農藥,生產水平較高。農場周圍是斯威士人傳統的自給經濟貧困地區。主要經濟作物有甘蔗、柑橘和棉花。1981年產甘蔗325萬噸、柑橘4萬噸、皮棉1.1萬噸。大本德為甘蔗主要產區,低草原南部為棉花主要產區。因科馬蒂河和恩格瓦武馬河兩岸為柑橘主要產區。草原占全國土地面積72%,主要飼養牛、山羊、綿羊和傢禽。1981年有牛67萬頭、山羊26萬隻、綿羊2萬隻。中草原和低草原的斯威士人居住區為主要畜牧區。森林占全國土地面積6.9%,主要分佈在高草原區。大部為人工林,是世界最大的人工林生產國之一。年產造紙用材10萬噸以上,遠銷30多個國傢與地區。

工業以制糖、紙漿和農畜產品加工為主。制糖業主要分佈在馬爾肯斯和姆赫盧梅灌區。紙漿生產主要分佈在佈尼亞,釀酒、軋棉和屠宰等主要分佈在馬特薩普。采礦業是第二次世界大戰後發展起來的新興部門,大部受南非、英國和美國壟斷資本控制。主要開采石棉、煤和鐵。石棉占礦產品出口總值70%以上,主要產於哈夫洛克。鐵礦石產於恩格瓦尼,產品幾乎全部輸往日本。煤產於姆帕卡,主要供國內需要,部分輸往莫桑比克和肯尼亞。

交通運輸以鐵路為主。鐵路總長312公裡,分為南、北兩支。北支建於1964年,以鐵礦產地恩格瓦尼為起點,經姆巴巴內到中部的洛邦巴,再沿盧邦博山脈北上,過姆帕卡接莫桑比克鐵路,至馬普托港;南支建於1978年,以福沙馬亞為起點,接南非鐵路,經理查茲貝通德班。公路長2750公裡,其中瀝青路面241公裡。曼齊尼附近的馬祖帕有國際航空港,與南非約翰內斯堡每日有班機往來。

對外貿易受南非控制。早在1910年即同南非訂有關稅同盟。1969年12月重新與南非簽訂關稅協定。出口中,蔗糖、紙漿、鐵礦石、石棉和柑橘合占4/5以上,進口以機器裝備、車輛、日用品、食品等為大宗。

旅遊業在獨立後得到發展。興建現代化的旅館、遊樂場和公園,旅遊人數逐年上升。1981年接待遊客7.6萬人次。旅遊收入已占國內生產總值20%。姆巴巴內和曼齊尼為主要旅遊區。

姆巴巴內是全國最大城市,位於西北部高地上,海拔1163米,人口3.86萬(1982)。全國政治、經濟、文化中心。工業有紡織、皮革、水果罐頭等。是牲畜、皮革、玉米等農畜產品重要集散地。有鐵路、公路通南非和莫桑比克。